惣菜店の食中毒事故など、2017年も食品関連の問題が発生した。2018年には食品衛生の工程管理システム「HACCP(ハサップ)(*1)」の義務化など、注目すべき動きもある。ネット炎上の対策とともに、専門家が解説する。

(*1)Hazard Analysis and Critical Control Pointの略。原材料の受け入れから最終製品までの工程ごとに、微生物による汚染、金属片の混入などの危害要因を分析(HA)した上で、危害の防止につながる。特に重要な工程(CCP)を継続的に監視・記録する工程管理システム

2017年度、食の安全を揺るがす重大な食品ハザード事案として挙げざるを得ないのは、8月に発生した惣菜店における腸管出血性大腸菌O157による食中毒事故である。埼玉県から群馬県エリアに17店を展開する店舗で8月7日・8日と11日に「ポテトサラダ」などを購入・喫食した消費者22人が健康被害にあい、9月には3歳の女児が死亡するという事態となった。

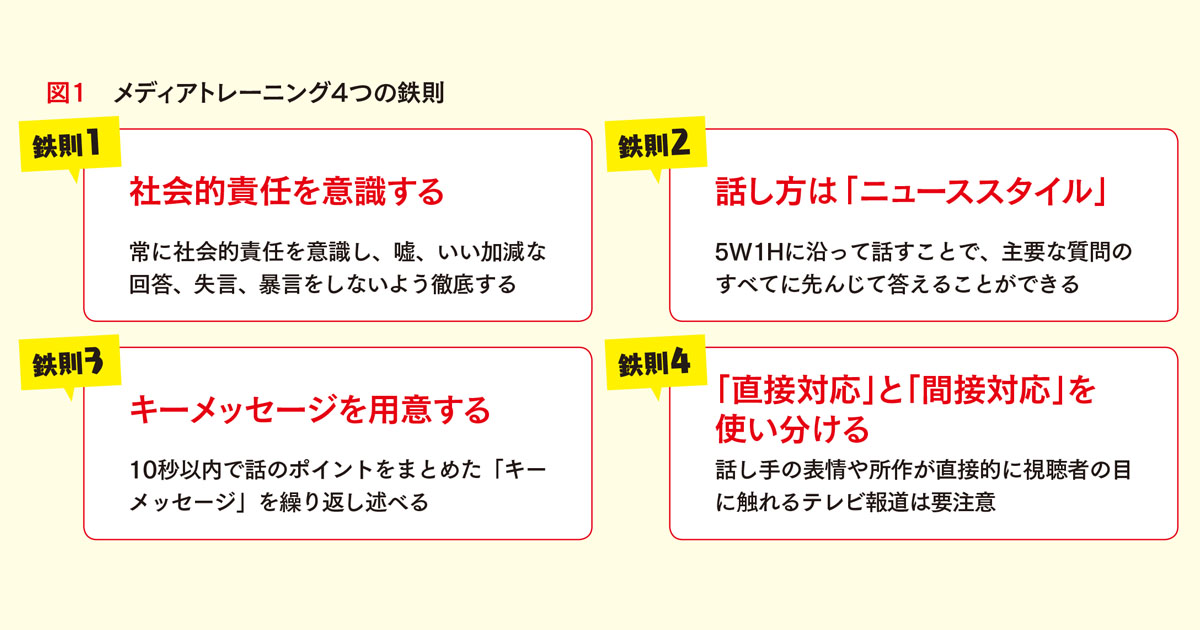

この間、店舗運営会社は8回に及ぶプレスリリースを出しているが、このタイミングは適切だっただろうか。8月21日に保健所からの健康被害情報により初めて公表し、当該店舗の営業停止処分を発表した。また、その後も所管保健所の指導などに基づき適宜「お知らせ」を出している。行政指導にそった最低限の広報対応であったと言えよう。

しかしながら「食の安全・安心」が問われる今の時代に企業に求められるのは、早期発見・早期対応だ。8月初旬に喫食した場合、食中毒のような体調不良は1週間程度の時期に集中すると考えられる。

お客さまからの「申し出」などのリスク情報を一元的に管理し、被害事象の現れ方から推論すれば、自社食品提供による健康被害事象の発生の可能性を早い段階で認識できる。これにより、もっと早い段階での公表を自らの判断で実施することは十分可能であったし、また被害を極小化できたはずだ。広報を含む組織内連携強化などの体制整備の教訓事案になった。

食品安全とネット炎上の相関

食品関連企業が最も意識しなければならない危機管理広報は、自社食品提供に係るリスク顕在時の対応だ。この10年で見た場合、前述の惣菜店の集団食中毒のような食品ハザード事故以外に、2007年~2008年に世間を騒がせた「食品偽装」や2008年と2013年に発生した「意図的な毒物混入事件」など様々なリスクが、食品安全や危機管理広報に大きな影響を与えている。

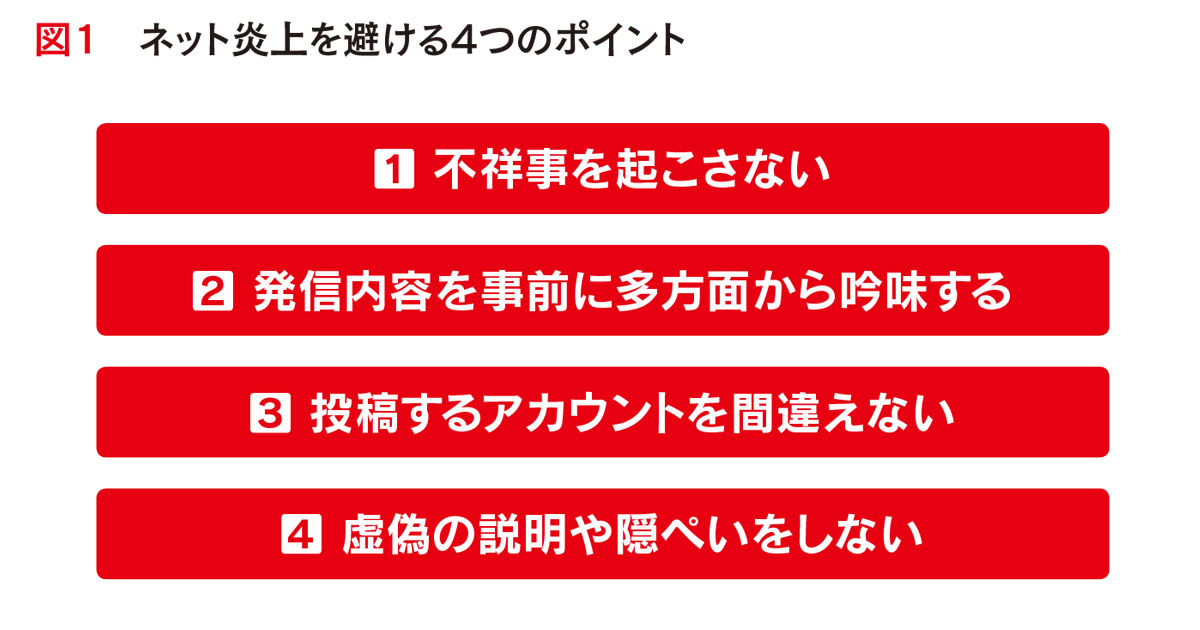

中でも近年の動向として着眼したいのは、ネット炎上リスクだ。2014年の「即席焼きそばへの異物混入事案」を端緒とし、ネット投稿による批判が一層高まった。以降「異物混入」「炎上」をキーにしたネット上の批判トレンドに翻弄され、危機管理広報が必要な場面に遭遇した食品関連企業も多いと拝察する。

また2016年の「ツナ缶への異物混入」事案は、少し様相を異にした。このケースでは、テレビや新聞による現実報道を契機にし、ネット炎上に至るという経緯を辿っている。

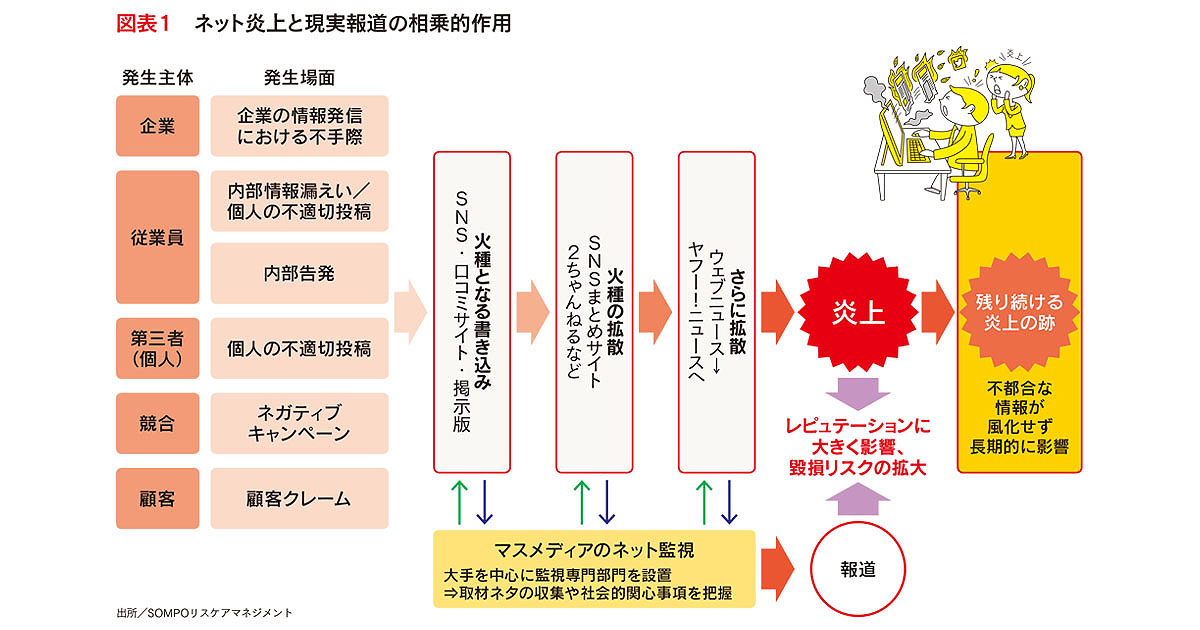

一般にネット炎上に至るプロセスは、SNSからのネガティブ投稿の火種がまとめサイトやYahoo!ニュース掲載へと段階を踏む。また近年、マスメディアもソーシャルメディアなどを監視しており、社会的な関心事の把握や取材ネタ収集をし、現実報道に結びつけている。そして現実のメディア報道とネット炎上が相乗的に作用して企業レピュテーションに大きく影響、毀損リスクを拡大している。

厄介なのは、残り続ける「炎上の跡」で、不都合な情報が風化せず長期的な影響をもたらす点だ(図表1)。こうした状況を踏まえ、ネット炎上リスク対策としてネット監視の導入を含む危機管理広報対策が大手企業を中心に進んでいるが、中小企業では手薄な状況である。最近は「炎上の跡」の影響を低減するために逆SEO手法の導入が進んできている ...