不祥事が「起きやすい会社」「起きにくい会社」は何が違うのか。社会組織の重要性を説くソーシャルキャピタル(社会関係資本)専門の稲葉陽二教授が、企業風土の裏にある問題を解き明かす。

「組織的な不祥事」が7割

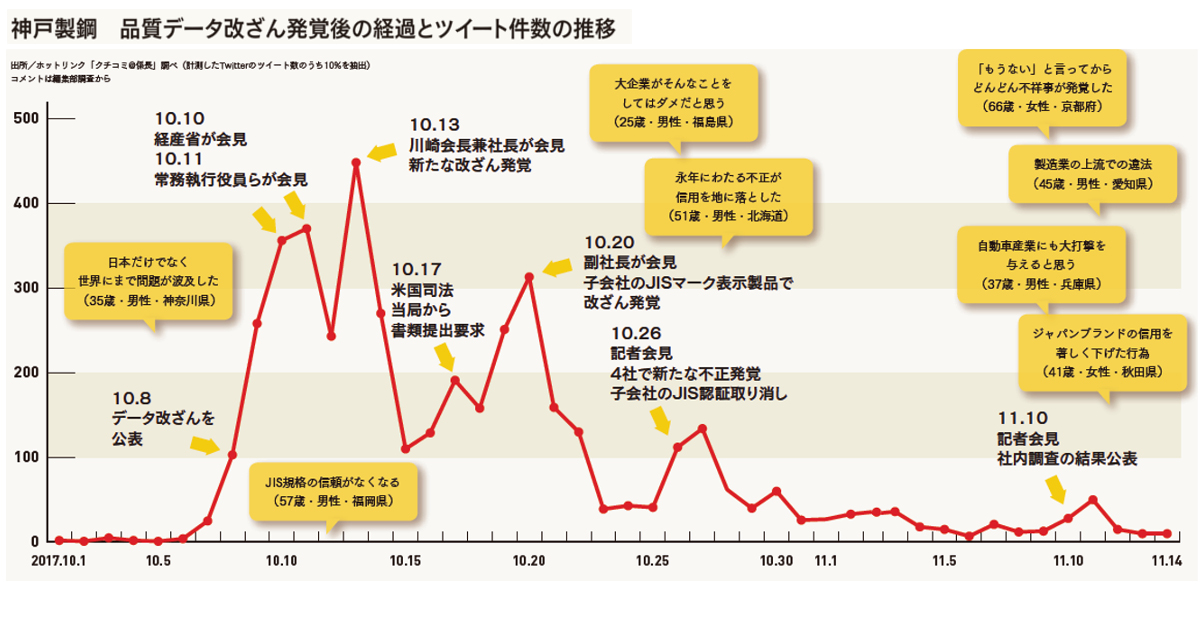

──2017年も企業不祥事が相次ぎました。中でも神戸製鋼所のデータ改ざん問題や日産自動車の無資格検査発覚問題は社会に大きなインパクトを与えましたね。

大企業特有の不祥事が続き、「大企業病」がまん延しているかのようですね。タカタのエアバッグ問題(2008年にリコール、2017年に民事再生手続き開始)にも共通しますが、どの企業も明らかに最終消費者の顔が見えていませんよね。自分たちで「安全性には問題ない」と判断するだけで満足してしまって、その判断が消費者にどのような影響を与えるのかについては、まったく理解できていなかったのではないでしょうか。

──似た環境で働く多くの人が「次は我が社かも……」とヒヤっとするようなお話ですね。実際、不祥事には様々な種類があると思いますが、どのような不祥事が多いのでしょうか。

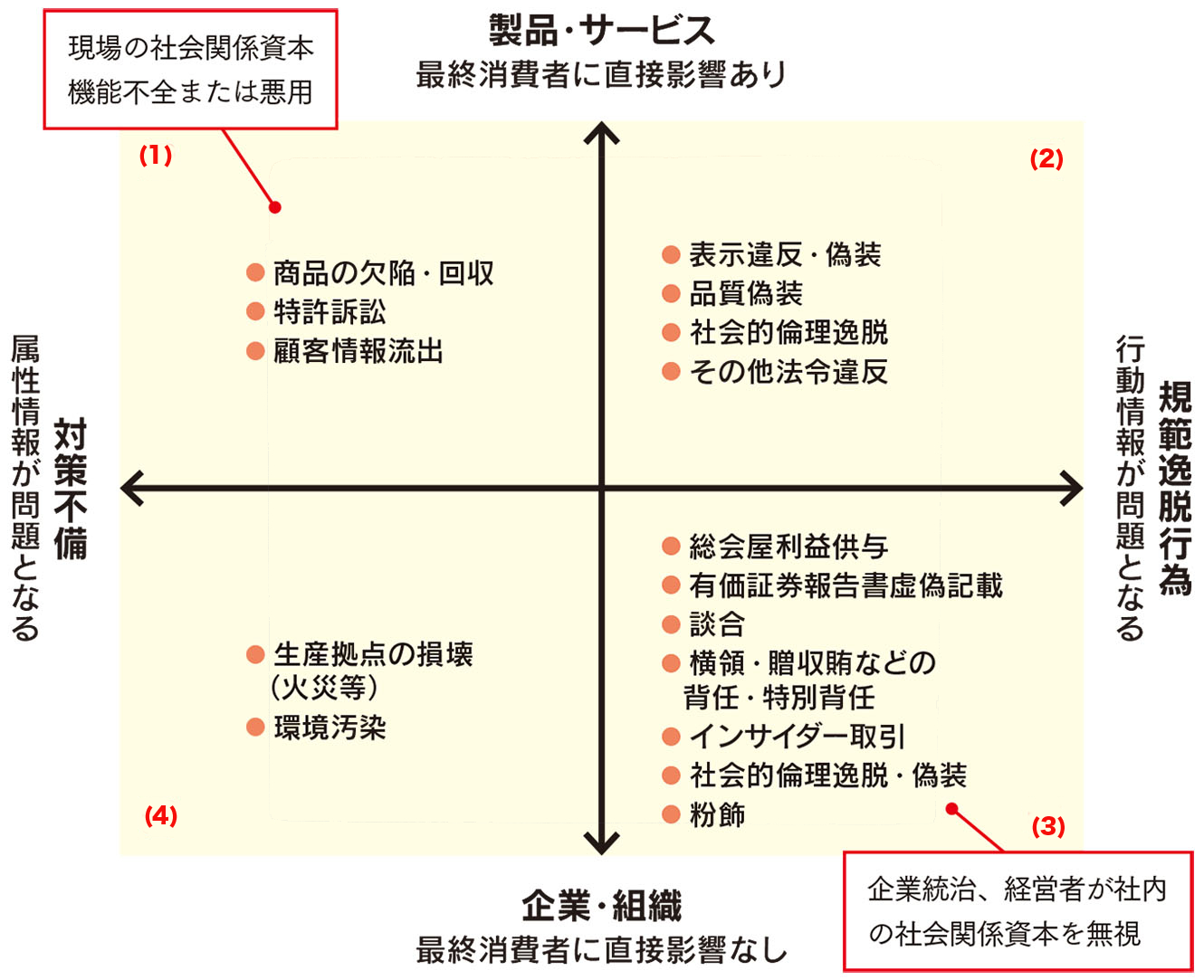

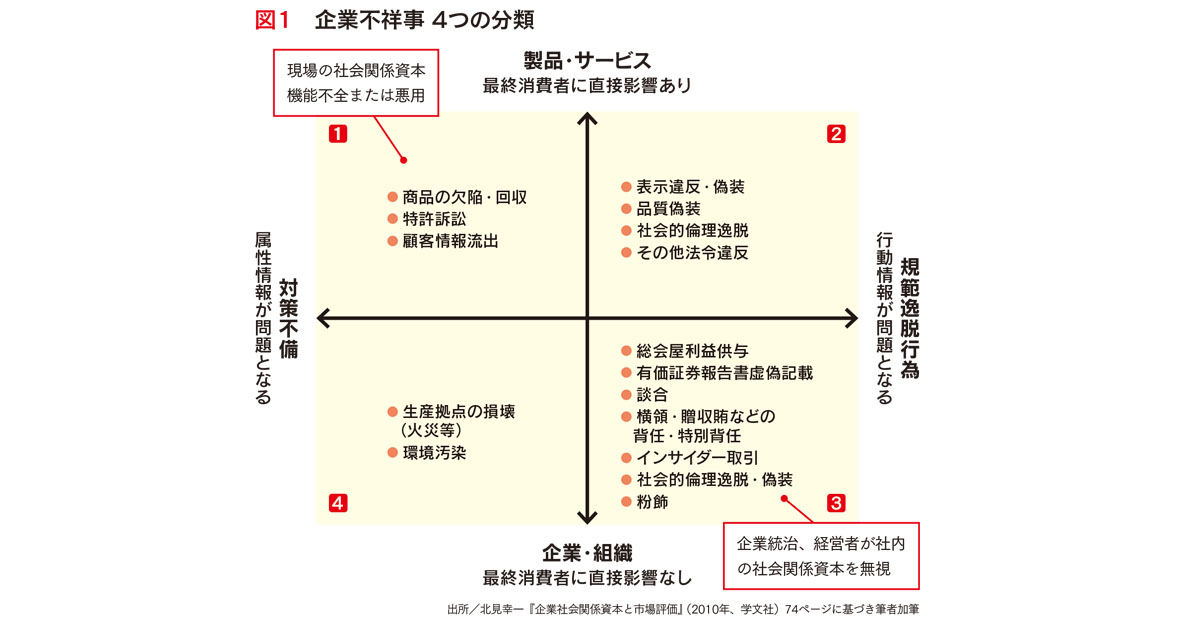

北見幸一氏の『企業社会関係資本と市場評価』(2010年)によると、不祥事の要因は、商品の欠陥・回収などの「規範逸脱」と、表示違反・偽装などの「対策不備」の2種類に分けられます。そこに「最終消費者へ直接的に影響を与えるかどうか」という指標も加え、4つに分類することができます(図1)。

例えば今回の日産自動車の不祥事は(1)に当たり、神戸製鋼所は社会的倫理を逸脱したので(1)から(2)に移行したと言えます。場合によっては(1)から(3)まで移行していくこともありますが、できる限り初期段階で食い止めることが大切です。

なお、2014年の筆者による調査では、1945年以降2007年1月までに発生した企業不祥事のうち57%が組織レベルでの「規範逸脱行為」を要因とするものでした。さらに不祥事の特性にも着目して分析すると、「組織的な不祥事」が全体の73%を占めることも分かりました。つまり、どちらの結果から見ても、なんらかの経路で企業のトップの責任が問われるケースが多くなっているのです。

「企業風土」を言い訳にするな

──10月20日、神戸製鋼所の梅原尚人副社長は不祥事が起こった要因について「企業風土の問題なのか、従業員の意識の問題なのか、突っ込んで考える必要がある」と述べました。この「企業風土」という言葉、不祥事の際によく耳にする気がしますが……。

そうですね。不祥事のたびに出てくる不思議な言葉ですよね。三菱自動車工業の燃料不正問題(2016年)の際も、益子修会長が「風土を変えられなかった」と釈明し、相川哲郎社長も「開発部門の風土で育った私が社長のままだと改革の妨げになる」と述べるなど、まるで「風土」が不祥事の元凶であったかのような発言をしていました。

また、みずほ銀行の反社会的勢力への融資問題(2013年)や東洋ゴム工業の免震ゴム性能偽装問題の調査報告書(2015年)にも「企業風土」という言葉が出ています。「企業風土を言い訳にするな」と言いたいですね。

──「企業風土」とはどういう意味なのでしょうか。

企業風土の本質は「ソーシャルキャピタル(社会関係資本)」にあります。人がたくさん集まると、個々の力が結集されて大きな力になりますよね。その「力」のうち、住民全員で編み上げる「ご近所の底力」のような力ではなく、経営者が編み上げる力が「企業風土」なのです。それも、何十年にもわたって社員に意識付けを行い形成していくものです。

ソーシャルキャピタルは本来、従業員が10人集まると11~12人分の力を発揮できる、というような+αの力を生み出すものです ...