2月16日、アスクルの物流センター(埼玉県入間郡三芳町)で大規模火災が発生した。鎮火までに12日間を要したが、「危機管理広報としては好事例」と専門家らは評する。「宅配クライシス」が騒がれた2017年。アスクルはいかに、この危機を乗り越えたのか。

問題の経緯

2月16日 午前9時ごろ

埼玉県三芳町にあるアスクルの物流センターで火災事故が発生、鎮火までに12日間を要した。配送の遅延やキャンセル、倉庫の延焼と在庫の焼失・損壊、近隣住民に避難勧告が出るなどの影響が生じた。

同センターは当時、在庫約7万点を扱い、個人向け通販「LOHACO」全体の物量の6割以上、同社全体の物量の22%を占めていた。

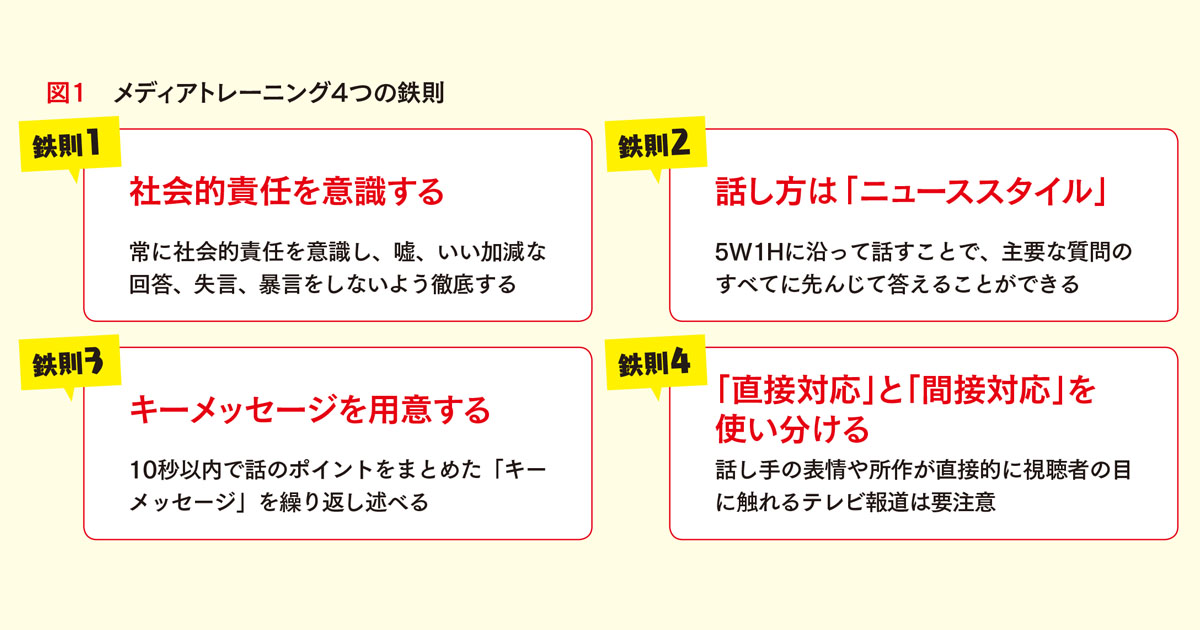

「近隣の皆様、多くのお客様、そして取引先関係の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げます」─。2017年3月9日、アスクルの首都圏物流センターの火災に関する会見が都内で開かれた。当日は岩田彰一郎社長と2人の執行役員が登壇。質疑応答も含め、会見は2時間23分に及んだ。

「質問がなくなるまで会見は打ち切らない。記者の方々に満遍なくご質問いただけるよう、マイクを渡す順番にも配慮する。当日はこの2つを強く意識して臨みました」と振り返るのは、会見の司会進行を務めた財務・広報室本部広報部長の小和田有花氏だ。法務畑出身という小和田氏は、2016年5月に異動してきたばかり。競合ひしめく個人向け通販事業「LOHACO」の成長のために広報戦略を強化しようと動いていた矢先の出来事でもあった。

出席したのは大手紙の経済部や埼玉支局、地元紙の記者ら66人。倉庫の構造や火災の経過、大気や下水といった周辺環境の調査状況などを報告した。今後の物流やサービス提供など緊急対応計画についても言及し、9月末にはLOHACOを完全復活させると宣言。火災原因や安全性に関する質問については「消防庁長官の原因調査が始まっており、我々からはお答えできない」と述べるに留めた。挙手をした記者は27人、質問数は94問だった。

3月9日、記者会見で謝罪するアスクルの岩田彰一郎社長ら。

「私たちは加害者です」

社内では最低限の危機管理マニュアルが存在していたが、これほど大規模な火災の発生は想定の範囲を超えていた。2011年の東日本大震災発生当時、災害リスク対応の経験はあったものの今回の状況はまったく異なる。

「私たちは加害者だ。加害者として、今できる限りのことを全員でやらなければならない」。岩田社長は火災発生当日、本社オフィスで全社員にこう告げたという。同時に、いかなる場面でも「地域住民の方々への対応を最優先する」という方針を明確にした。前述の会見に先行して3月7日に近隣住民向け説明会を開いたのもそのためだ。

「アスクルの企業理念は『お客様のために進化する』で、社員にも浸透している。ただ今回は欠品や配送でご迷惑をおかけするお客様だけでなく、不安を与えた地域の方々への対応こそ最優先とした。トップの素早い判断でした」と小和田氏は語る。

報道に必要な情報は出し切る

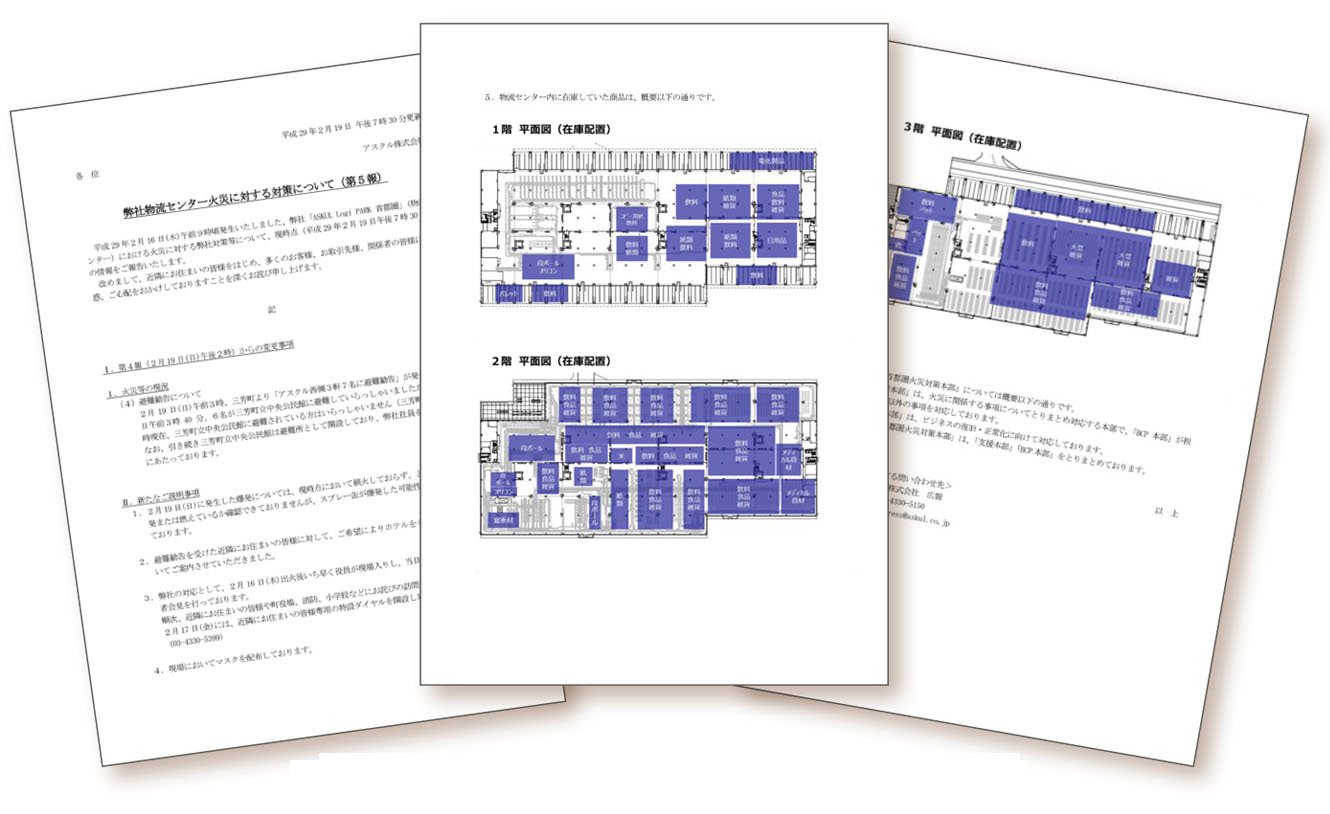

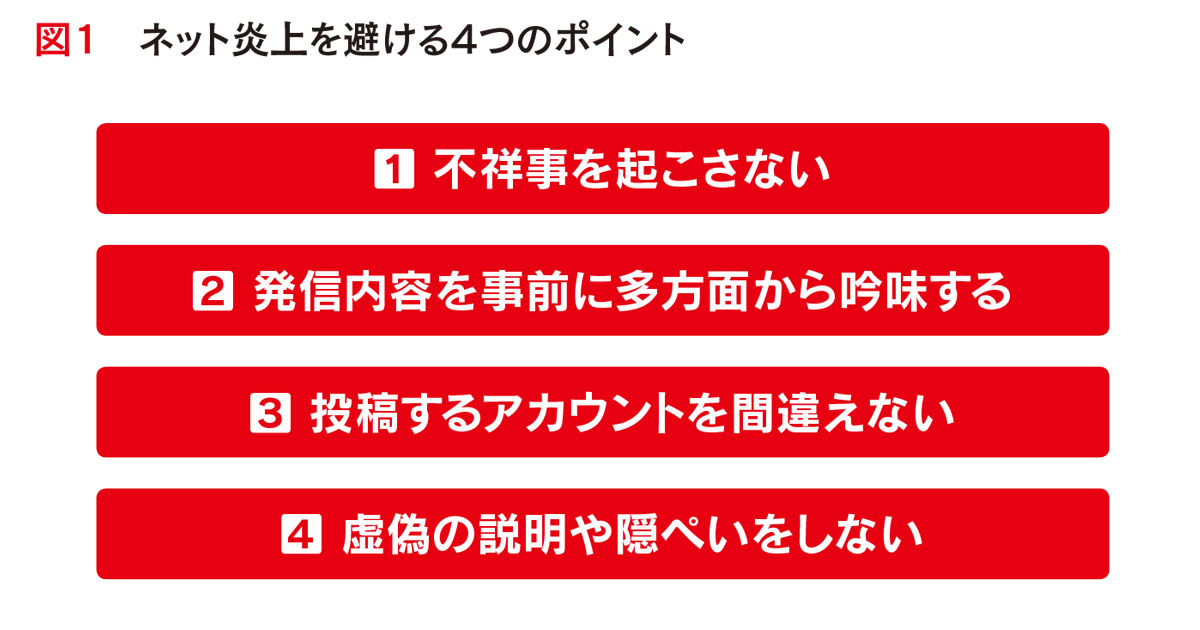

火災発生当初、緊急時の報道対応は混迷を極めた。そこで三芳町や埼玉県、消防など関係各所と連絡をとり、いつどこからどのような公表がされるかを事前に把握できるようにし、公表タイミングが後手に回らないようにした。

広報は4人体制で、小和田氏は現場と本社を行き来し記者対応の指揮を執った。残るメンバーも電話口で対応していたが、取材の常套手段とはいえ強い物言いでの記者の追及に戸惑うことも。小和田氏は「オープンにできる情報は積極的に開示する」と決めた上で、ニュースリリース以上の情報を求める記者からの問い合わせ窓口を自分の携帯に一本化して集約していった ...