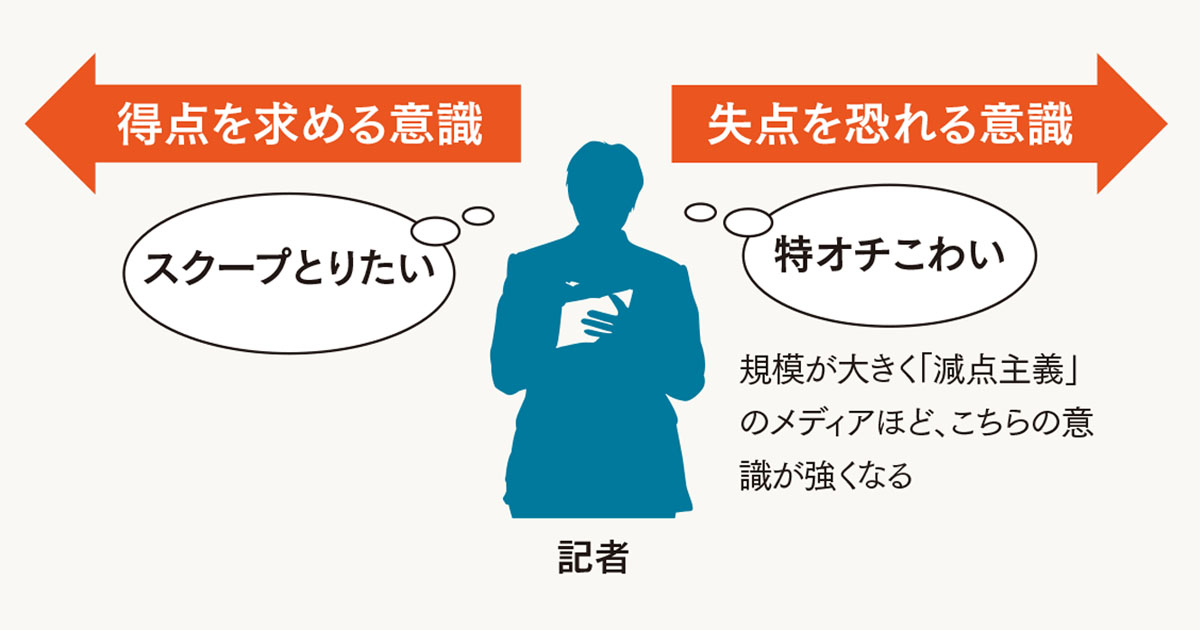

記者は熾烈なスクープ競争の中にいる。何が記者にとって「得点」になり「失点」になるかを理解しておくことは、広報戦略を立てる上でも重要なポイントだ。

『週刊新潮』が5月25日号に、ライバルである『週刊文春』に掲載内容を盗み見られていた、と訴える記事を掲載した。文春側が出版取次から発売日前に中づり広告を見せてもらい新潮側のスクープをつぶしていたのではないか、という主旨だ。企業の情報管理の問題や、文春側の反論はさておき、週刊誌が水面下でここまで熾烈な情報戦を繰り広げていることに驚いた人も多かったかもしれない。

しかし、週刊誌に限らず、テレビや新聞などニュースを扱う媒体で働いている記者は、みんな「それくらいのことはやっていてもおかしくないな」と感じたはずである。記者を取材に駆り立てる最大の原動力が、スクープ競争だからだ。

ライバル社の動向が気になる

スクープとは、(1)1社が単独で(2)重要ニュースを(3)最初に報じる─ことを指す。「特報」「特ダネ」と呼ばれることもある。ニュース業界では、このスクープが取れるかどうかが、記者を評価するうえでもっとも重要な基準とされてきた。「分かりやすい文章を書く」「面白い記事を書く」といった評価軸もないわけではないが、「誰も報じてないことを最初に書く」ことが圧倒的に重視されてきたのだ。

これは新聞などのニュース媒体を商品として捉えた場合、スクープを掲載することがもっとも手っ取り早い差別化の手段だったからだろう。インターネットの普及によって早く報じる意味は年々、薄れている。しかし、スクープ主義は人事評価などに深く組み込まれているので、そう簡単に変わらないのである。

さて、スクープが「得点」だとしたら、「失点」はスクープを抜かれることである。当たり前のようだが、この点は非常に重要だ。新聞記者にとってはとくにそうだが、取材活動をするとき頭の中を占めているのは、「スクープをとりたい」という以上に、「他社に抜かれたくない」という意識だからだ。

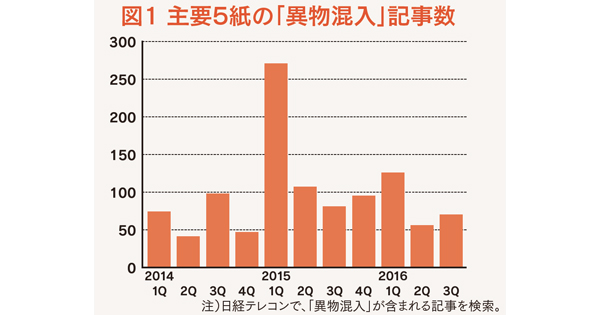

中でも記者が恐れるのが「特オチ」である。これは「特ダネ」の逆で、複数のライバル社が報じているニュースを、自社だけ「落とす」事態である。新聞社なら、特オチが続けば「才能がない」「努力が足りない」とみなされ、担当を外されたり、記者職を追われたりする。みんなこんな目には遭いたくないので、他社に抜かれないように必死になるのである(図1)。

だから記者は、「どこにネタが転がっているか」だけでなく、「他社がどんなネタを追いかけているか」「どこまで核心に迫っているか」を熱心に取材する。あるネタを追いかけている途中、ライバルが追いつきそうだという情報があれば、「生煮え」でも報じる必要があるからだ。

広報担当を長くやっていると、記者が雑談でライバル社の動きをそれとなく探っていることに気づくだろう。「○○記者と、最近メシ食いましたか」などと聞いてくるときは、警戒モードに入っているのかもしれない ...