日々、業務に追われる広報担当者にとって、わずかなミスも命取りになる。もしも会社から発信した情報に誤りがあったら、その社会的影響は計り知れない。そんな事態を回避するために、プレスリリースの校正・校閲スキルを鍛えておこう。

監修・解説/共同制作社 代表取締役社長 木下彰二

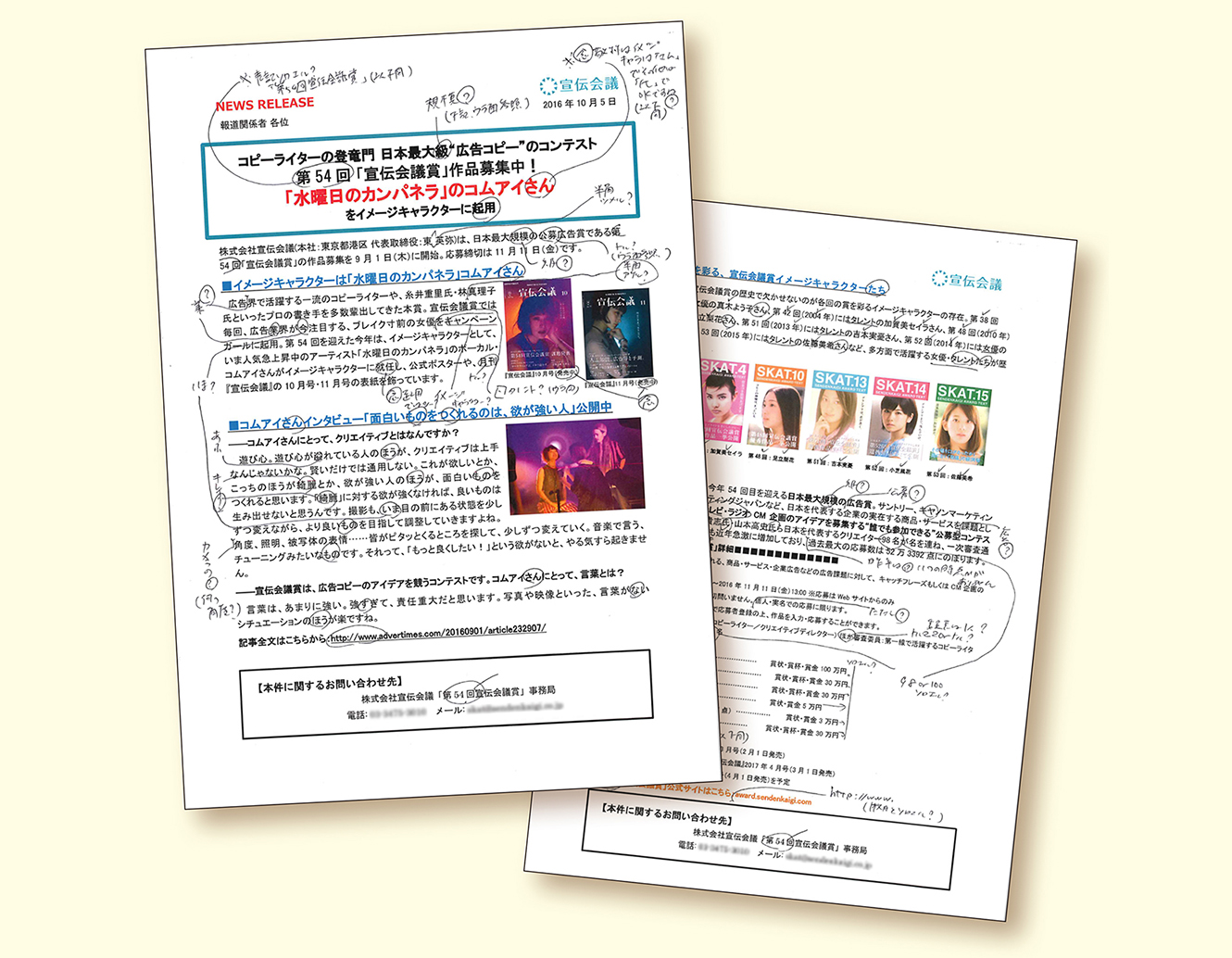

宣伝会議が過去に発行したリリースをプロの校正者がチェックするとこうなる。致命的な誤り(赤字)はなかったが、「グレーゾーン」(黒字)にあたる指摘が多数。

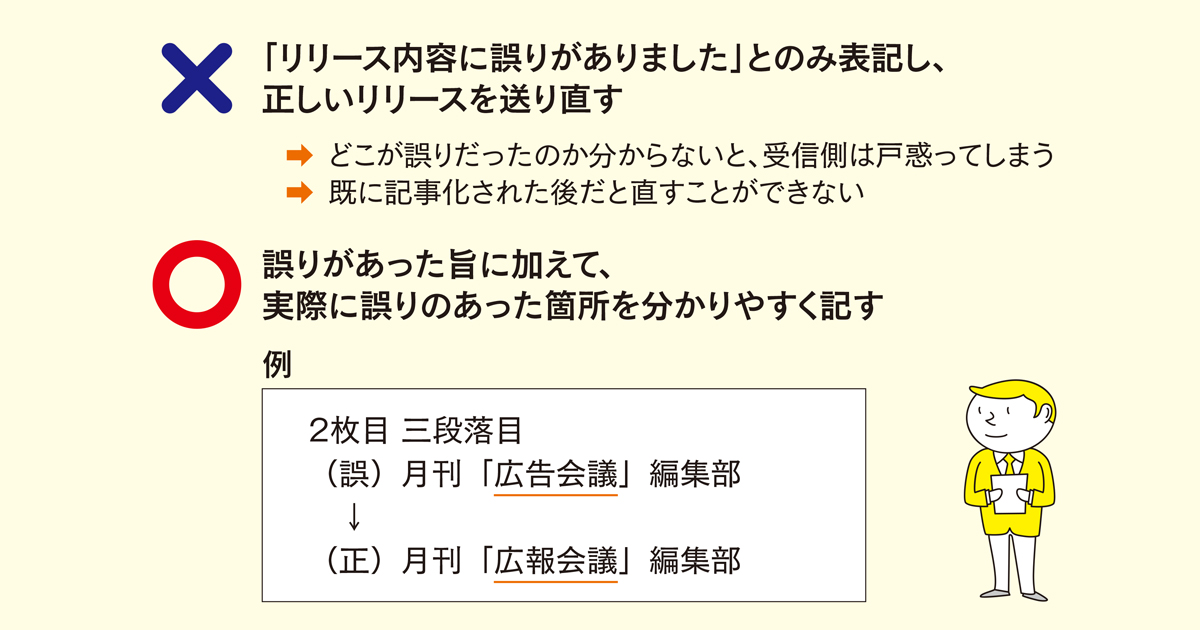

編集部のメールアドレス宛てに毎日、数百通も届くニュースリリース。その中に必ずと言っていいほど含まれているのが、一度配信した内容に関する誤りを知らせる「訂正リリース」だ。

訂正内容は様々で、事実関係の確認不足、固有名詞の間違い、社内や関係者からの指摘があったと推察される表現の変更や表記の修正などが多い。時には記者会見の開催日や時間の誤りを正す内容が届くこともある。

「ネットやメールが普及し始めたころはすぐに訂正できるから、という理由で印刷物に比べてチェックが甘いケースが多かった。ところが現在はすぐにネット上で情報が拡散されるため、一度誤った内容が出回ると削除することが難しい。より慎重に、致命的な間違いを発信前になくそうという意識が高まっていると思います」と指摘するのは、校正プロダクションの共同制作社・木下彰二社長だ。

企業価値を高めようと配信した情報やコンテンツに間違いがあれば、逆に信用を失いかねない。そこで今回はニュースリリースをはじめとした、広報ツールにおける校正・校閲のポイントについて木下氏にアドバイスをいただいた。

確認フローの明確化でミス防止

記事や出版物と異なり、広報部門は企業の公式情報を複数の媒体・ツールを通じて扱うことが多い。そこで気を付けるべきポイントは主に4点挙げられる。

(1)複数媒体の整合性

ニュースリリース、社内報、会社案内、自社ウェブサイト情報、多言語対応など

(2)情報共有が必要な関係部署

広報部のほか、事業部、総務部、関係会社など

(3)絶対に間違ってはならない、二重チェックすべき重要項目

人名、団体名、価格、データ関係、出典、日付関連など

(4)ミスが多発しやすい箇所

キャプションや写真との組み合わせ、数字まわり、資料との照合、タイトル、ダミーの箇所

特に最近はウェブ媒体の活用やグローバル化によって、確認のフローが複雑化している状況といえる。例えば「紙とウェブが連動している社内報で、日本語・英語・中国語で多言語対応している」といったケースもあるだろう。そうなると、確認しなければならない関係先も増えてくる。社内やグループ内だけならまだしも、協業や業務・資本提携など社外との連名でリリースを作成する場合は注意が必要だ。

「いずれも社内や関係者間の確認フローを明確にすることで、チェック機能が働く。広報担当者一人だけの責任で、完璧な内容のニュースリリースを仕上げることは不可能に近い」と木下氏も指摘する。

もちろん扱う情報量が多い場合は、外部に校正・校閲作業を委託するという選択肢もある。第三者のフィルターを通すことで文書としての正確性は高まるが、一方で社内用語や社内事情など外部の目からは汲み取れない部分もある。その点は、広報部門で責任を持って最終チェックをかけるようにしておきたい。

業界によって注意点も異なる

以上を踏まえて、木下氏の監修のもと次ページからニュースリリースの校正・校閲にあたってのチェックリストを掲載した。ぜひこの内容をもとに、自社用にカスタマイズしたチェック項目を手元に揃えておくことをおすすめしたい。図1のように、業界によって重点的に見るべき項目も異なる。特に少人数の組織の場合は属人的になりがちだが、新任担当者も多い今こそ見直しておきたい ...