海外でも多数のクライシスが近年発生しており、その対応も多様化している。危機管理広報を多数手掛けてきた岡本純子氏がグローバルリスクの事例とともに、日米の企業が「謝罪する」意義やコミュニケーション手法の違いについて分析します。

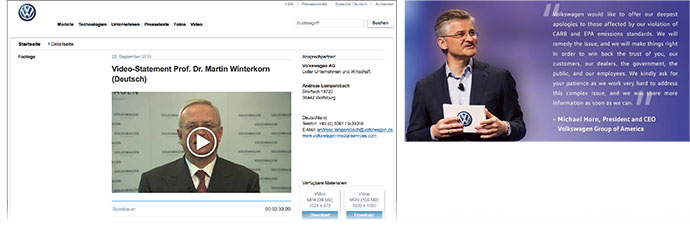

一連のフォルクスワーゲンの不正問題を受け、9月23日に辞任したマルティン・ヴィンターコルン氏は謝罪ステートメントビデオを公開。9月24日には米国法人のマイケル・ホーンCEOがTwitterで謝罪の意を表明した。

海外クライシス事例は6倍増に

日本企業のグローバル進出が相次ぐ中、海外でクライシス事案に巻き込まれるケースが増えている。対応の失敗により大きくレピュテーションを毀損する事例も出てきており、日本企業も国内だけではなく、海外でのリスク・クライシス案件にも目を配らなければならない時代になっている。

今回は、そんな日本企業の広報・クライシスマネジメント担当者の皆さんに、グローバル危機管理コミュニケーションのトレンドと最新事例をご紹介していきたい。

大規模ハッキングで情報が漏えいし、騒ぎとなったソニー・ピクチャーズ、エアバッグの欠陥により日本のみならず国際社会から広く非難を浴びているタカタなど、日本企業の関連会社が海外で大規模なクライシス案件を招く事態が相次いでいる。日本企業の海外企業買収、海外進出が加速する中、どの日本企業も対岸の火事と言ってはいられない状況だ。

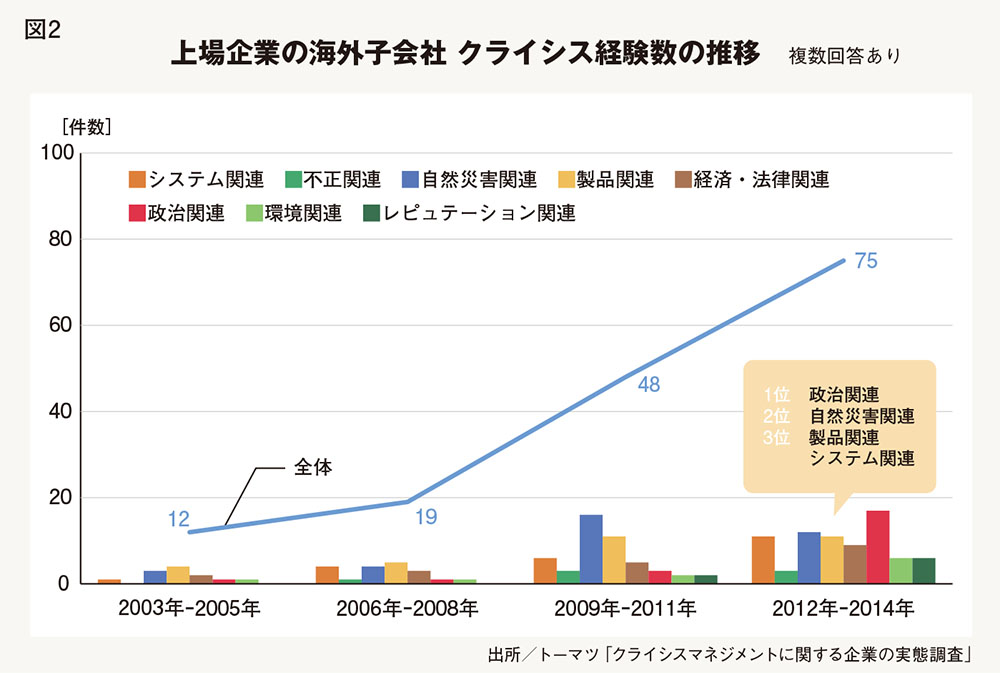

監査法人のトーマツが2015年2月に発表したクライシスマネジメントに関する調査によると、上場企業の海外子会社におけるクライシスの経験数は2009年以降急増しており、この12年間で6倍以上に増加している。カテゴリー別では、「自然災害関連」「製品関連」「システム関連」「政治関連(国際紛争、テロなど)」が上位であり、すべてのクライシスが増加傾向にあるという結果だった(図1、2)。

地域別で見ていくと発生しやすいクライシスに特徴があるという。東アジア(中国・韓国)では、「レピュテーション関連(風評被害、不買運動、風評被害による株価の下落など)」(75.0%)および「環境関連(公害など)」(57.1%)のクライシスを経験したという回答が多い。

一方、東南アジアでは、「自然災害関連(」80.0%)「、製品関連(」58.8%)および「政治関連(」52.6%)、北米では「不正関連(」50.0%)および「経済・法律関連(」33.3%)のクライシスが上位という結果となっている。

クライシスのグローバルトレンド

実際、グローバルで見た時、どのようなクライシス事例が起きているのか。アメリカを中心に、2014年~2015年にかけて話題になった事案をご紹介していこう(事例一覧)。

これらの事案を見ていると …