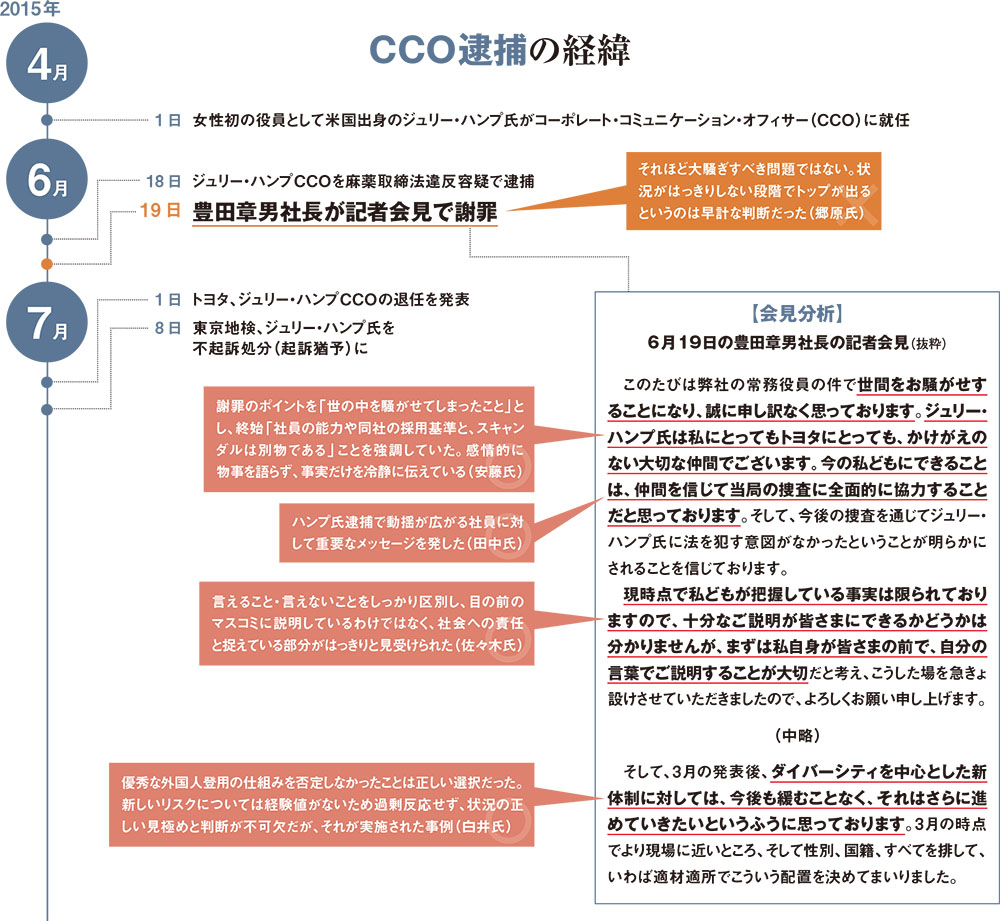

なぜ、あの企業は社会の批判を浴びたのか――。大手、BtoB、外資系など2015年に発生した様々な不祥事について、広報、危機管理など9人の専門家に解説してもらった。

CLOSE UP

早期に事態を鎮圧 北米リコール問題の教訓あり

2009年~2010年、トヨタ車の運転中に急加速事故が発生、事故の原因がトヨタ車にあるとして大規模リコールに。

今回、トヨタ自動車が迅速に対応した裏には、2009 年の北米での大規模リコール問題での教訓が生きていたという見方をする専門家が多かった。作家の城島明彦氏は「当時、米議会で涙ながらに詫びたが、その後欠陥はないと判明、社長への評価が高まった。その経験を活かした広報戦略だった」と指摘。

危機管理コンサルタントの白井邦芳氏も同様に、一定の評価ができるという意見だった。「早期に事態を鎮圧させた背景には、プリウスのリコール問題で現地法人従業員に泣いてみせた社長の温情の深さが感じられるトヨタらしい局面もあった。世界の一流企業になるためには人材の多様性への対応は避けて通れない。逮捕直後、事実関係が明らかでない状況から、翌日には社長が謝罪会見をしなければならない切迫した事態を想定すると、出だしは合格点」と評価した。

※分析にご協力いただいた専門家:ACEコンサルティング・白井邦芳氏、郷原信郎弁護士、フライシュマン・ヒラード・ジャパン代表・田中愼一氏、アズソリューションズ代表・佐々木政幸氏、弁護士ドットコムニュース編集長・亀松太郎氏、エイレックス代表取締役社長・江良俊郎氏、ジャーナリスト・城島明彦氏、日本アンガーマネジメント協会代表理事・安藤俊介氏、弁護士・浅見隆行氏

|

危機管理広報専門家 江良氏 はこう見る

|

トップがジュリー・ハンプ氏逮捕直後というタイミングで会見したことについては賛否があるが、私は今回のケースは、結果としてトヨタブランドへのダメージを抑え、むしろトヨタの社員や役員への思いに対する考え方を印象付けるという、上手な対応をしたと評価している。

2009年の北米での大規模リコール問題では「後手後手の対応」「社長会見のタイミングが遅すぎる」と非難されたが、今回はトップが瞬時に決断し、自らの言葉で思いを伝えた、と考えられ教訓が生きた。企業のおかれた立場、前後の状況、社会的な関心の高さを考えると、通常、トップが表に出ないようなケースでも ...