地域を活性化させるプロジェクトに携わる筆者が、リレー形式で登場する本シリーズ。関西の商店街を舞台にポスター展を企画してきた日下慶太さんのコラムは最終回。一連の企画によって得られたという、PRのノウハウをまとめてお届けします。

(左から)約3年経っても残っている新世界市場のポスターと、約2年経っても残っている文の里商店街のポスター。

「残る広告」という価値

イベントは1日で終わる。テレビCMは長くても3カ月、短いと1週間。交通機関のポスターもほとんどが2週間でなくなってしまう。新聞・雑誌は残るには残るが、どこかに積まれて資源ゴミとなる。広告は残らないものがほとんどである。しかし、商店街ポスター展のポスターはずっと残っている。

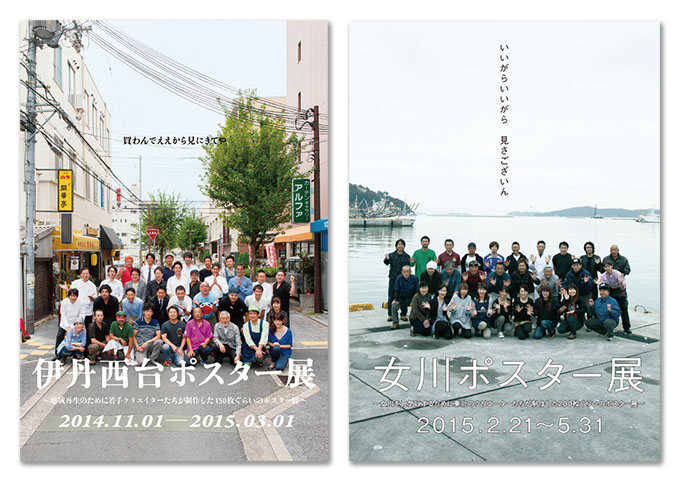

新世界市場のポスターは初掲出からそろそろ3年になるが、まだ商店街に掲出されている。文の里商店街も2年になるがまだ残っている。伊丹西台の商店主たちも残すことを決めた。女川でも同じく。ポスターがずっときれいなまま残っているならば、きっと永久にそこに残るであろう。

ポスターが残っている限り、誰かが目を留め、足を止め、スマートフォンで写真を撮り、店と客との話すきっかけになり、人々を、そして地域を元気にし続ける。作品が残っているとイベントが終わってもメディアに取り上げられる。新世界市場では初掲出から約1年が経ったにもかかわらず「おもしろ商店街」として産経新聞大阪版の夕刊1面に掲出された。

文の里商店街ではポスター展が終了してから5カ月後に現地を訪れた人がTwitterでポスターの写真を20枚ほどアップすると、それがまとめサイトにまとめられ、さらにまとめサイトを見た他のウェブメディアが8媒体ほど取り上げ、瞬く間に商店街ポスター展は“バズった”。ネットの動きを知ったマスコミが取材に訪れた。東京のキー局が終了5カ月後にして取材に来たのだ。新世界、文の里とも「おもしろポスター商店街」として観光名所になりつつあり、未だにポスターを観ようと訪れる人が後を絶たない。

このタイミングで商店街ポスター展を知った人は非常に多い。イベント開催中か否かにかかわらず残っているからこそ話題が生まれることがあるのだ。イベントや広告制作に高いお金を費やすのならば、その1割でも「残るもの」に費やすことを考えてみても良いのではないだろうか。

おもしろい×社会にいい

「地域活性化」×「おもしろい」で広がった新世界・文の里・伊丹のポスター展と、「被災地復興」×「おもしろい」で広がった女川ポスター展。ポスターそのものの「おもしろい」は関西に軍配が上がったが、女川は復興を目的としており「社会にいい」。ともに全国的にニュースで取り上げられた。

商店街ポスター展のいちばんの力は「おもしろい」である。だからこそ人々はシェアし、マスコミが取り上げ、世の中に広まって、私はここで連載をするまでになった。

ただ「おもしろい」ものができたとしても ...