広報担当者にとっても、動画活用が関心の高いPR手法となりつつある今。社内を巻き込み、使えるニュース素材を充実させれば、メディア掲載の後押しにもなる。動画コンテンツの発信方法とともに、PR効果を高めるテクニックを学んでおこう。

動画の視聴形態に劇的な変化

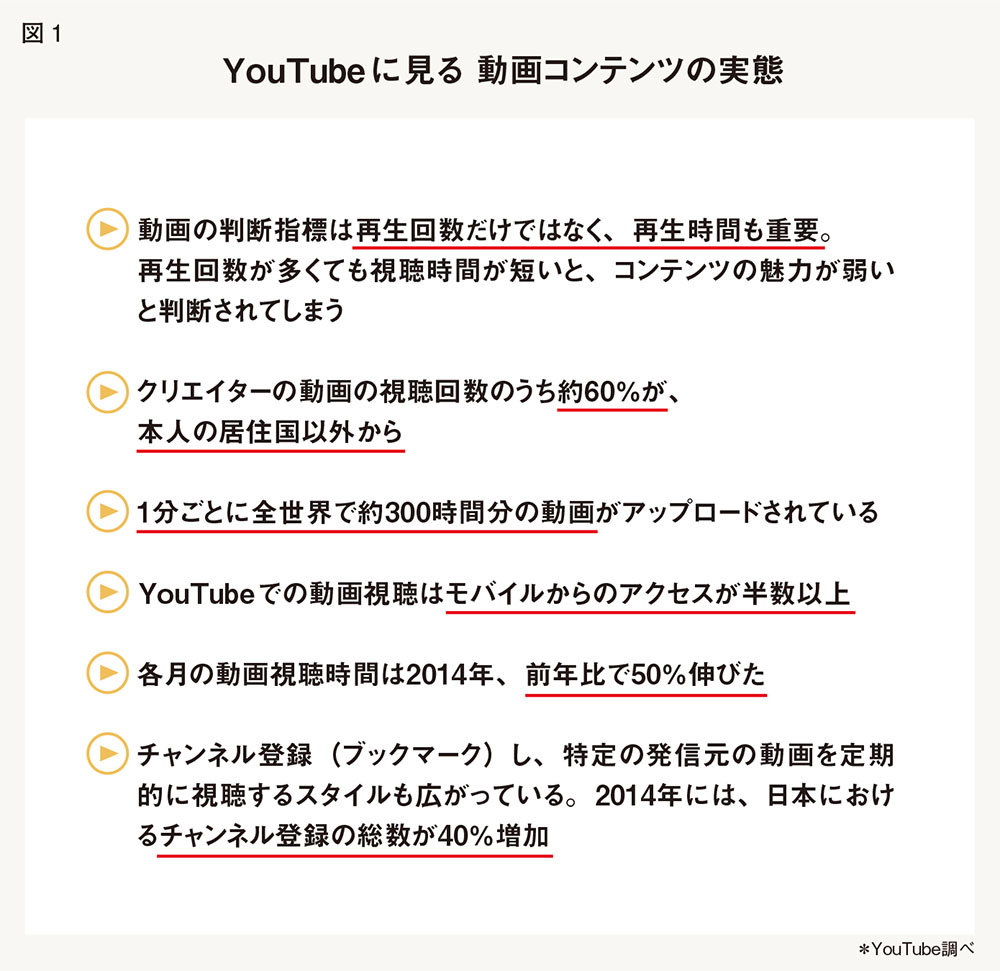

全世界で1分間に約300時間分の動画がアップロードされている(YouTube調べ)というほど、動画などのビジュアル素材を用いたコミュニケーションが広がりを見せている。「2014年のYouTubeの利用実態を分析すると、全体の半数以上がモバイル視聴。各月の全体の視聴時間は、前年比で50%増加している」と話すのは、グーグルの広報部でYouTubeやAndroidのPRを担当している宮家かおり氏だ。

宮家氏によれば動画そのものの視聴形態も変化しているといい、「ソーシャルメディアのタイムラインで偶然流れてきた動画を単発で観て終わりというケースだけでなく、最近では定期的に一定のチャンネルや発信者の動画をチェックする見方も増えている」。YouTubeには「チャンネル登録」というブックマーク機能があるが、人気の高いクリエイターなどのチャンネルでは、その登録数は数百万にものぼる。企業の公式チャンネルはその数にまだまだ及ばないが、今後、動画によるコミュニケーションが増えれば新たな接点となりうるかもしれない。

動画を取り巻く視聴形態が変わる一方で、広報担当者にとって動画の活用は予算面や設備面からもハードルが高いという課題もある。そこで宮家氏がすぐ取り入れられるノウハウとして挙げたのが、

(1)記者・メディアやネット上で影響力あるインフルエンサーへの提案力を高める方法

(2)動画を見つけてもらいやすくするYouTube公式チャンネル上の設定方法(動画SEOなど)

という2点だ。

成功体験を共有し社内理解を

(1)については、自社が持つ商品・サービスの広報あるいは企業広報の場面において、関係する社内の部署を巻き込みながら何らかの「報道発表」という山場の前後に対メディアの記事化プロモートや、自社メディア(ソーシャルメディアの公式アカウントなど含む)の発信に動画を有効活用するという考え方だ。つまりプレスリリースやパブリシティ提案、プレス発表誘致の際に動画を用いることで、記事化のチャンスを広げるというもの。

「その際に障壁となるのが、ニュース素材を提供してもらう社内の関係部署に“動画によるPRの有効性をいかに理解してもらうか”という問題。その解決策としては、新たな企業コミュニケーションの成功体験を積み重ねて、社内の理解を得ながら、事業部やマーケティング部のプロモーション予算の中で動画の制作費を確保してもらう努力も必要」と宮家氏。

ちなみに今回の特集の取材では …