2011年3月〜

東日本大震災と復興支援

多くの企業が支援に参画

企業の危機管理体制の根幹を問われた東日本大震災。震災後に多くの企業が現地に社員を派遣したり、救援物資を送ったりといった被災地支援を実施した。編集部の取材によると、こうした活動が社員に与えたポジティブな影響は大きく、これをきっかけに社員が積極的にボランティア活動に参加するようになったといった声も聞かれ、インナー施策としての効果を挙げる声もあった。一方、PRイベントなどを予定していた企業では被災者の感情を考慮し、中止・延期とする“自粛ラッシュ”も起きた。

2011年3月11日─。発生から4年が過ぎた現在でも、はっきりと私たちの心に刻み付けられている。東日本大震災発生直後、多くの企業や団体が東北沿岸部をはじめとした被災地の復興支援に取り組んできた。

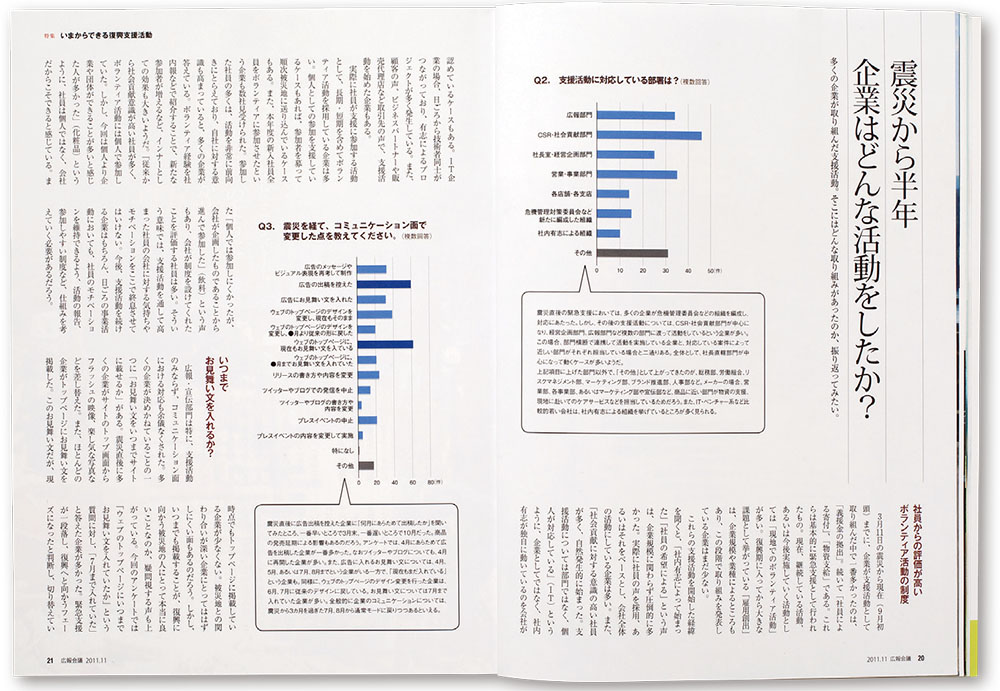

『広報会議』(2011年11月号)では、震災発生から約半年後の2011年9月に広報部門を配置する企業110社にアンケートを実施し、半年間で企業がどのような被災地支援の取り組みを実施したのかを調査。今回はこのアンケート結果や当時の取材内容をもとに、発生直後における企業の被災地支援活動や、ホームページへの“お見舞い文の掲載”といったコミュニケーション分野での取り組みにフォーカスして振り返りたい。

9割近くが「義援金の拠出」

アンケート結果によると、震災発生から半年の間に、9割弱の企業が「義援金の拠出」という形で支援。また、「社員による寄付」「物資支給」も8割近くの企業で実施していた。

これらの支援活動を開始した経緯を聞くと、「社内有志によって始まった」「社員の希望による」という声が、企業規模にかかわらず圧倒的に多かった。実際に社員の声を採用、あるいはそれをベースとし、会社全体の活動へと発展させる企業が目立った。

また、「社会貢献に対する意識の高い社員が多く、自然発生的に始まった。支援活動については部門ではなく、個人が対応している」というように、企業としてではなく、社内有志が独自に動いているのを会社が認めているケースもあった。実際に社員が支援に参加する活動として、長期・短期を含めてボランティア活動を採用した企業は多かった。個人としての参加を支援しているケースもあれば、参加者を募って順次被災地に送り込んでいるケースもあった。

お見舞い文はいつまで掲載?

広報・宣伝部門は特に、支援活動のみならず、コミュニケーション面における対応も余儀なくされた。当時、多くの企業が対応を決めかねた項目のひとつに、「お見舞い文をいつまでサイトに載せるか」という問題がある。

震災直後、多くの企業がサイトのトップページにおいて楽しい雰囲気の写真や華美なビジュアル素材の掲出を控えるように。また、ほとんどの企業がトップページにお見舞い文を掲載した。しかし、いつまでもこれを掲載し続けることが、復興に向かう被災地の人にとって本当に良いことなのかと疑問視する声もある。

当時のアンケートによると「トップページにいつまでお見舞い文を入れていたか」という質問に対し、「7月まで入れていた」と答えた企業が最も多かった。

また、「トップページに『東日本大震災復興支援の取り組みについて』というバナーを貼り付け、一段下の階層にお見舞い文を掲載している」という形式で対応した企業も。企業によっては従来のサイトのデザインとお見舞い文が上手くマッチングしないケースもあった。

広告のお見舞い文についても悩んだという企業は多い。復興段階に入った2011年8月を機に入れるのをやめたという意見がある一方、半年後以降も「入れている」という企業も。中には4年が経過した今でも掲出を続ける企業もあり、引き際は難しい。一方で、「楽しい」「面白い」といった表現の広告素材などと並べるとそのギャップに違和感を感じるユーザーがいることも意識しておきたい。

NPOとの連携も課題に

『広報会議』では、当時企業が取り組んだ支援活動事例を紹介した。こうした活動の中でポイントとなったのが、いかに現場の情報を収集し、支援活動に活かすことができるかだ。

現地のニーズが刻々と変わる中で、支援する企業に求められるものも変化。現地に営業所や拠点を設けた企業は自ら情報を得ることができるが、東京などの遠隔地から支援する企業にはなかなか現地の声が入りにくい。

そんなとき有効なのが、NPOなど現地に根差したパートナーとの連携だ。しかし、日ごろNPOとリレーションがない企業にとって、どのようなNPOと組めば良いか判断が難しく、中にはNPO側に任せっきりになってしまっているケースも見受けられた。

「NPOとの付き合い方、これは普段の付き合いがない企業にとって、なかなか難しいことです。そもそもパートナーとして選ぶときに、どんな基準で選べば良いか分からない。社員個人が普段から興味を持っていた、あるいは付き合いがあったことから連携をしたという企業もあります」と、編集部の取材に対し答えたのは、日本財団の災害支援チームリーダー・青柳光昌氏(当時)。同財団では「ROADプロジェクト」を立ち上げ、NPO法人やボランティア団体、その他の公益法人による被災者・被災地支援に関わる活動のサポートを行ってきた。

こうした活動の中で、企業とNPOの連携による課題がいくつか見えてきた。「“子どもと女性”など分かりやすいテーマで被災地を支援したいという企業は多く、知名度の高いNPOに支援が集中してしまう傾向があります」(同CSR企画推進チームリーダー・木田悟史氏)。

しかし、子どもを支援するというバックグラウンドを持たない企業がこうした支援をすると、生活者は違和感を覚え、本業にも結び付きにくい。また、企業が一つのNPOの情報に頼り、それが被災地のすべてだと思ってしまうと、活動の方向性を見誤ってしまう可能性もある。企業がNPOに頼るのではなく、むしろ企業からビジネスやノウハウを提案することでスムーズに進むこともある。

「NPOは総体的に現地に住む人たちの生きがいをつくることが得意。企業はこうした活動に対して製品の販路やノウハウを提供し、協力関係をつくるという方法もあると思います」(青柳氏)。

変化する被災地のニーズに対応し、自社の事業領域に適した活動をする─。震災から4年が経過した今、改めて自社には何ができるのか、再考すべき時期に来ているのかもしれない。

| 震災直後に企業が取り組んだ 復興支援の一例 | |

|---|---|

| ■ガリバーインターナショナル | 「1000台寄付プロジェクト・スマイル GTプロジェクト」 被災地に中古車1000台を寄付。被災した沿岸部を中心に移動仮設店舗を展開 |

| ■凸版印刷 | 「ブックワゴンプロジェクト」 仙台市内を2000冊以上の本を積んだブックワゴンで巡回する移動図書館を展開 |

| ■キリングループ | 「復興応援キリン絆プロジェクト」 地元の食文化、食産業の復興や学生への奨学金給付などグループ会社全体で支援 |

| ■東の食の会 | 食関連企業が復興支援活動に参加できるプラットフォームをつくり、被災地の経済基盤を支援 |

| ■富士フイルム | 「写真救済プロジェクト」 津波で海水や泥をかぶった写真を洗浄するノウハウを自治体やボランティアに提供 |