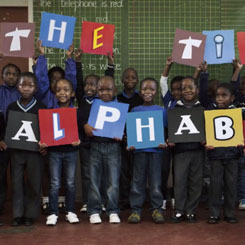

国を上げて「読み書きそろばん」力アップを目指している南アフリカ。

各家庭に浸透している「タイガーブランズ」の商品ブランドから

アルファベット教材をつくるというアイデアが秀逸。

南アフリカは、「レインボーネーション(虹の国)」と呼ばれる。1994年、ネルソン・マンデラは自身の大統領就任演説で、多彩な人種が集まることへの敬意と希望を託してそう表現した。それから20年。2014年、国民は「民主化20周年」に沸いた。今回は、そんな南アフリカから、ブランドが社会課題に貢献するPRの好例を紹介しよう。

アパルトヘイトの撤廃で大きく変わった南アフリカだが、現在、最も大きな社会課題となっているのが、アパルトヘイトの「負の遺産」とも言える教育事情だ。マンデラは、かつて有色人種は対象ではなかった義務教育を刷新。なんとか95%の就学率を達成した。しかし、問題は識字率で、なんと就学者の65%がまともに字を読めない。特に公用語のひとつである英語(アルファベット)の識字率向上は喫緊の課題となっている。

ここで登場するのが、南アフリカ最大の総合食品メーカー「タイガーブランズ」。缶詰、冷凍食品、レトルト食品、調味料など約30種類のブランドを展開し、圧倒的なシェアと国民の支持を得ている。例えば、缶詰の「クー」ブランドは1940年の発売で、あらゆる人種や所得層の家庭に深く浸透している。まあ、日本で言ったら「味の素」という感じだろうか。それはそうと、食品と識字率がどうつながるの?─ここがこのPRプロモーションの面白いところだ。

タイガーブランズが作成したのは、学校に配布するアルファベット教材。一見すると、世界中によくある「A、B、C……」が絵本や積み木、カードなどで学べる可愛らしいものだ。しかしよくよく見ると、なんとそれぞれのアルファベットは、タイガーブランズの商品ブランドからできている。Aはトマトソースの「All Gold」、Bはピーナツバターの「Black Cat」……という具合に、AからZまですべてのアルファベットは、タイガーブランズのブランドの最初の一文字ロゴで表現されているわけだ。「なかなか良いアルファベット教材がない……」と嘆いていた南アフリカの教師たちにとって、この「タイガーアルファベット教材」は大評判となった。多くの子どもたちにとって、タイガーブランズの食品は、生まれたときから家にある、家族と過ごす日常を彩る存在である。この教材の素晴らしいところは、子どもたちの家やスーパーマーケット、路上の看板、テレビCMにいたる、毎日のあらゆるブランド接点が、そのままアルファベット学習になるという点に尽きる。

タイガーブランズにしかできない社会貢献であり、同時に未来の消費者へのブランディングにもなっている。うーん、とても良いアイデアです。「ブランドと社会のつながりを考える」ことこそPRの真髄。ではまた来月!

本田哲也(ほんだ・てつや)ブルーカレント・ジャパン代表取締役社長/米フライシュマン・ヒラード上級副社長兼シニアパートナー/戦略PRプランナー。主な著書に『最新 戦略PR 入門編/実践編』(KADOKAWA/アスキー・メディアワークス)、共著に『広告やメディアで人を動かそうとするのは、もうあきらめなさい。』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)。 |