地域プロデュースに携わる筆者が、リレー形式で登場する本シリーズ。九州を拠点に様々なプロジェクトを手掛けてきたブンボの江副直樹さんが、前回に続き「総合デザイン」の視点から課題解決の考え方を紐解いていきます。

家具シリーズに始まって、小物シリーズを追加し、オリジナル住宅まで業態を拡げた「建具屋むっく」。写真は佐賀市内に建った記念すべき一軒目のF邸。そのファサードとリビング・ダイニング。一貫しているのは「建具屋だから建具と考えず、彼らの木工技術を活かすこと」だった(左写真:四宮佑次)。

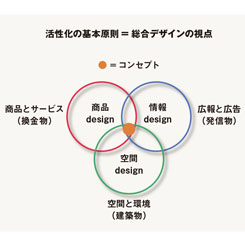

鍵はコンセプトである。

まずコンセプトだと思っている。商品にしろ、広報にしろ、空間にしろ、それらに当事者の考え、意識、つまりコンセプトが反映されるのは自明の理。その人の人生の見え方、世界の捉え方が、暮らしのカタチを決めているように、ビジネスのカタチもその延長線上にしか存在し得ない。コンセプトが希薄、あるいは脆弱なケースはこの世にごまんとある。その多くは借り物だ。

どこかにあったアイデアを起点としている。ゼロから何かを生み出すのは確かに簡単ではない。既存のモノのアレンジがずっと楽だろう。ただ、そうなると類型的な商品や企業が増えるのは避けられない。ライバルが増えれば競争は激化の道を辿るしかあるまい。オリジナリティは、カタチではなく、コンセプトにこそ宿るべきだと思っている。

佐賀「建具屋むっく」の場合。

訴えたい商品やサービスがある。コンセプトが、その成り立ちを大きく左右するのは前述の通り。さらに、コンセプトは表現に大きな影響を与える。商品の売りはなんだろうか? サービスの特徴はなんだろうか? 実例を出そう ...