今回の事件はベネッセの個人情報に対する管理責任が問われる一方で、グループ企業の派遣社員の犯行であることからベネッセは“被害者”という見方もある。こういったケースの場合、広報は「加害者」「被害者」どちらの立場をとるべきだろうか。

ベネッセ広報の「被害者意識」

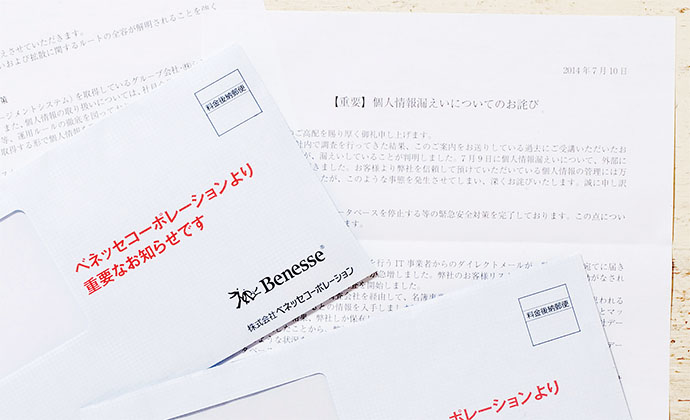

ベネッセコーポレーション(以下、ベネッセ)の「顧客情報漏えい事件」は、7月9日の緊急記者会見から同17日の容疑者逮捕までが異例の猛スピードで進展、一件落着の印象を与えたが、どのメディアも気づかないところに“ベネッセの危険なホンネ”が潜んでいた。同社広報が同15日に発表したプレスリリース「個人情報漏えい事故調査委員会発足に関するお知らせ」(傍点筆者)がそれだ。偶発的なものを「事故」といい、意図的なものは「事件」であるから、どのメディアも「事件」と書いたが、当のベネッセ広報だけは「事故」としたのだ。

この“感覚のズレ”は、ホールディングカンパニーの会長兼社長に就任して間もない原田泳幸氏にも見られた。

原田社長は、最初の会見で「金銭補償するか」と問われ、「考えていない」と答えてメディアと消費者の反発を買い、次の会見で前言を撤回、「金銭補償の原資200億円を準備する」と訂正した。「ベネッセは被害者か加害者か」という質問には「加害者」と答えはしたが、言葉の端々に「グループ企業の派遣社員の犯行。ベネッセやグループの正社員は“被害者”」というニュアンスが感じられた。

漏えい数が掴めない怖さ

広報の危機管理に求められるのは、他社の事件を傍観せず、メディアの人間になったつもりで、事件を自分なりに分析することだ。その基本となるのが「事件の経緯表づくり」だ。

今回のベネッセ個人情報流出事件の経緯は、上図のようになる。

ベネッセ事件は、情報の流出件数の膨大さもさることながら、子どもの個人情報であり、しかもそれが本人や保護者の知らないところで、“少子化時代の金のなる木”として次々と転売され、正確な漏えい数は掴みがたいという「不気味さ」「怖さ」「不快さ」がある。

逮捕された松崎正臣は当初 ...