“炎上”や“ガイドライン”といった言葉が浸透しつつある昨今、それでも日々、お粗末な対応でやり玉にあげられる企業が後を絶たない。企業のソーシャルメディア活用に詳しいビーンスターの鶴野充茂氏は「問題は起こる」と断言する。

ソーシャルメディア上では、「いつ」「誰が」「どこに」炎上の火種を投げ入れるか、分からない。

ウェブ特有の難しさ

広報担当者の方々にお会いすると、多くの方が「炎上が心配で」と話されますが、問題は必ず起こるものです。SNSの利用人口は5000万人にも上ると言われ、さまざまな人が自由に発言するその場は、一つの社会と考えた方がいいでしょう。現実社会でさまざまなもめごとが起こるのと同様、やはり問題は起こるもの。そう考えて臨まなければなりません。

では、具体的にどのような問題があるのでしょうか。デジタル広報には、紙媒体を中心としたメディアリレーションズとは異なる難しさがあります。それはひとえに、「いつ」「誰が」「どこに」、炎上の火種を投げ入れるか分からないということです。

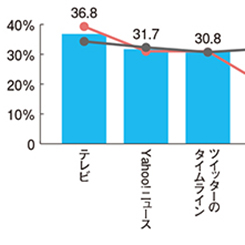

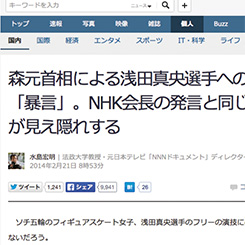

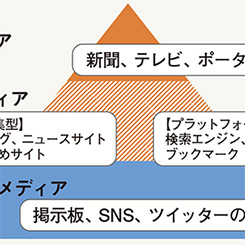

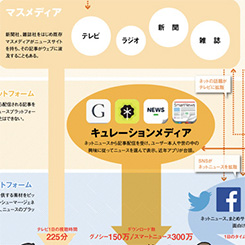

「気づいたらデマが蔓延していた」というのはよく聞く話で、炎上は知らない間に起こります。従来のマスメディアであれば、不祥事やスクープは別として、記者との関係構築ができていれば、「明日の朝刊で書きますよ」「夕方のニュースで流します」と広報担当に事前連絡をもらえるものです。いつ、誰が、どこに、どんなネタを書くのかが分かっているからこそ、対応や準備ができたわけです。ところが、炎上が告知されることは当然ながらありませんし、知った時にはすでに燃え広がっていることが常です。以前は夜中に起こることが多かった炎上。スマホを使って1タップでシェアやリツイートでき、誰もが炎上に参加できるようになった今では、何時でもあっという間に広がっていきます。

記者だけでなく、一般生活者、それも匿名の誰かが発信元であることが、その対応を難しくしています。

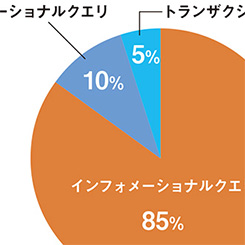

また、掲載スペースや放送時間に制限のある紙メディアや番組と違い、ウェブには情報を掲載する「枠」に制限がありません。SNS、まとめサイト、ユーチューブなど、その情報をどこにアップしたら面白いのか。ユーザーはそういう視点で情報を投稿します。つまり、「どこに」火種が放り込まれるかはネタ次第で予測不可能です。

企業として「発信」していないネタ、つまり社内ではニュースと認識していないこと、むしろ企業としては不都合な事実が突然外に漏れだすということもあります。