多様化するステークホルダー

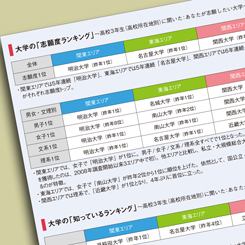

第2次ベビーブーム世代のピーク以降、従来型の学生獲得競争は激化の一途をたどり、既に4割以上の私立大学で入学定員割れを起こしている。統計上、18歳人口は今後約10年間ほぼ横ばいで推移するが、その後はさらなる減少に向かうと予測されている。

今後10年間は、大学のブランド力を高め、学生獲得の競争力、ひいては経営基盤を強化する「最後のチャンス」とも言えよう。社会からの期待がこれまでになく高まる中、「最後のチャンス」を迎えた大学では、生涯教育や産学連携、グローバル化、カリキュラム改革などさまざまな取り組みが行われている。

こうした背景のもと、大学とステークホルダーとの関係は、これまでになく広く複雑になっている。一方で、大学内部の体制はどうか。

正規課程の教育なら学務・教務、生涯教育ならエクステンション関連、産学連携なら研究推進・支援関連といった具合に、組織だけでなくサービス・情報が分断されている場合が多い。来日間もない留学生が事務手続きで学内をたらい回しにされて途方に暮れている、というのはよく聞く話である。多様化するステークホルダー視点での学内サービス・組織の再構築は、多くの大学で急務となっている。

学内組織の横串としての広報

ここで大学の広報の役割に立ち戻って考えてみたい。メディア対応やウェブサイト管理、対外的な窓口といったイメージが強い日本語での「広報」だが、対応する英語は"publicrelations"であり、組織と社会との適切な関係構築を目指す活動全般を意味する語だ。細かく分断された学内の組織やサービスに対して、ステークホルダー視点からの改善策を横串的に検討・提案し、社会の中でのブランドを高めていくことが、本来の意味での広報の役割と言えるだろう。だからこそ、マーケティングや営業といった専門職種の存在しない大学においては、広報の役割はさらに大きなものとなる。