広報担当者が熱心に売り込みをしたところで、必ずしも記事にならないのがこの仕事。一方で、記者のフィルターを経て掲載された記事が期待通りではないこともある。その時、どのように対応するのがスマートな広報なのか。アンケートを元に検証した。

Q1 クレームを入れたことはありますか?

A クレームではなく説明です。

回答に多かったのは「クレームではない」と断った上で、事実と異なる点を指摘・あらためて説明したというもの。その内容は、社名や氏名、データが異なるなど明らかな事実誤認で、その後の正しい報道のためにという声が多数。また、同様の過ちが繰り返されることを防止するため、「経緯説明」を求めるとした企業も多かった。

広報は、取材の受け入れだけでも一苦労だが、メディアの企画変更や取材時間の変更は日常茶飯事。「現場や、協力いただく一般のお客さまの負担を考えてご説明した」(鉄道)という声も。

気をつけたいのはその姿勢。「あくまでも相手を尊重する姿勢で臨む。過去の経験から、クレーム等のコミュニケーションはその後の記者との信頼関係構築につながることが多い」(医薬)。

「経緯説明」や「訂正記事」を要求するほどには至らない、という企業も多い。ただし、その場で指摘をしておくことが、その後の正しい報道につながるという点で、ここでコミュニケーションすることは大切との声も。

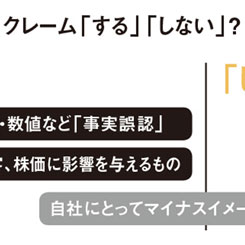

Q1 クレームを入れる時の判断基準はどこに?

A 事実か否かに加え、記者への配慮も。

最も多かった回答が、「数字、固有名詞、人名など事実に誤りがあるか」。続いて、「第三者、他部署や顧客を巻き込んでいるか」。また、「社内外からの反応や、株価への影響がありそうか」「ブランドイメージを損なう恐れがあるか」といった声もあった。

意見が分かれたのが、「(期待していたことや事実と)ニュアンスが違う」「自社にとってマイナスにも読める」記事への対応。「社名や人名など事実の誤りはメディアにとってもマイナスなので連絡する」(精密)一方で、「記者の解釈の甘さが露呈した報道は、広報の力不足そのものであり、これは指摘しない」(工業)という意見も。その理由には、「記事訂正を求めることは記者をその社で窮地に追い込む。避けるべき」。