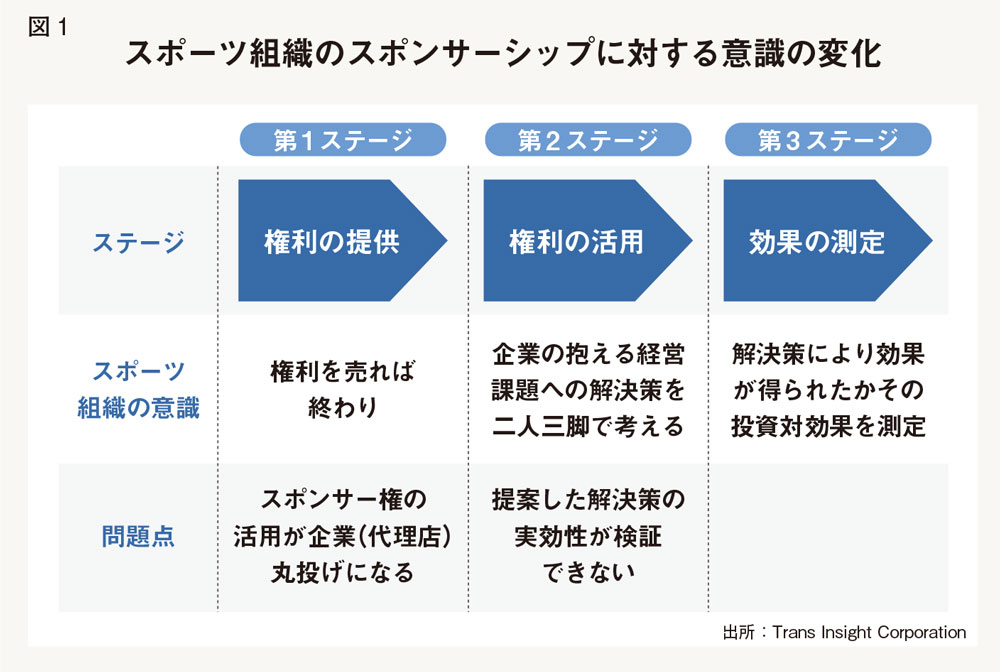

海外のスポンサーシップは第3ステージに突入

1984年のロサンゼルス五輪の成功以降、米国ではスポーツが企業のマーケティングツールとして注目されるようになった。以来、今日に至るまでスポーツスポンサーシップは、「スポーツ組織の意識の変化」から3つのステージに分類することができる(図1)。

米国では、84年のロス五輪にて1業種1社を基本とする「公式スポンサーシップ制度」が確立され、ビジネスツールとしての近代スポーツ協賛の仕組みが確立された。それ以来、スポーツ組織は「権利の提供者」としての立場を過ごすことになる(第1ステージ)。

しかし、90年代に入ると、アンブッシュ・マーケティング(公式スポンサーになりすましたマーケティング活動)の活発化や衛星放送やインターネットといった技術革新により、スポンサーシップ権として企業に提供できる種類が急速に増加する契機となった。同時に、企業側にも協賛活動での経験曲線の上昇から、そのノウハウが蓄積され始め、「スポンサーシップの多目的利用」というベクトルが生じる。スポーツ組織には、協賛企業がスポンサーシップに求める目的を見極め、それを達成するパートナーとしての意識が強まった(第2ステージ)。

そして、いわゆる“リーマンショック”に端を発した世界同時不況により、企業内ではマーケティング投資に対する結果責任が強く問われるようになった。スポンサー企業は合理的に説明のつかない投資活動を控えるようになってきており、スポーツ側にも投資対効果を明示できなければ企業からの投資を引き出すことができなくなるという強い危機感が生まれてきた(第3ステージ)。