入国制限の全面解除、歴史的な円安も追い風になり、インバウンド消費も回復を見せている。一方で、これからはオフラインの販路に限らず日本国外でも購入できる仕組みづくりが重要となる。世界へボカンの徳田氏が越境ECの取り組み方を解説する。

2022年10月、某経済新聞にて「越境ECが再度脚光を浴びている」という記事が取り上げられたのは記憶に新しいですが、内需の減少や円安に伴い、越境ECがいま注目を浴びています。ただ、これまでも越境ECが注目される機会は何度かあったものの、短期的なブームに留まり長続きはしませんでした。

Shopifyの日本進出やEコマース周りの技術の発展に伴い、越境ECへ参入するハードルが徐々に下がってきています。コロナ禍を経験し、危機意識が増したこともあり、今回は一過性のトレンドで終わることなく、継続して取り組む事業者さまが増えるのではないかと予測しています。

取り組み方は商品特性によって異なる

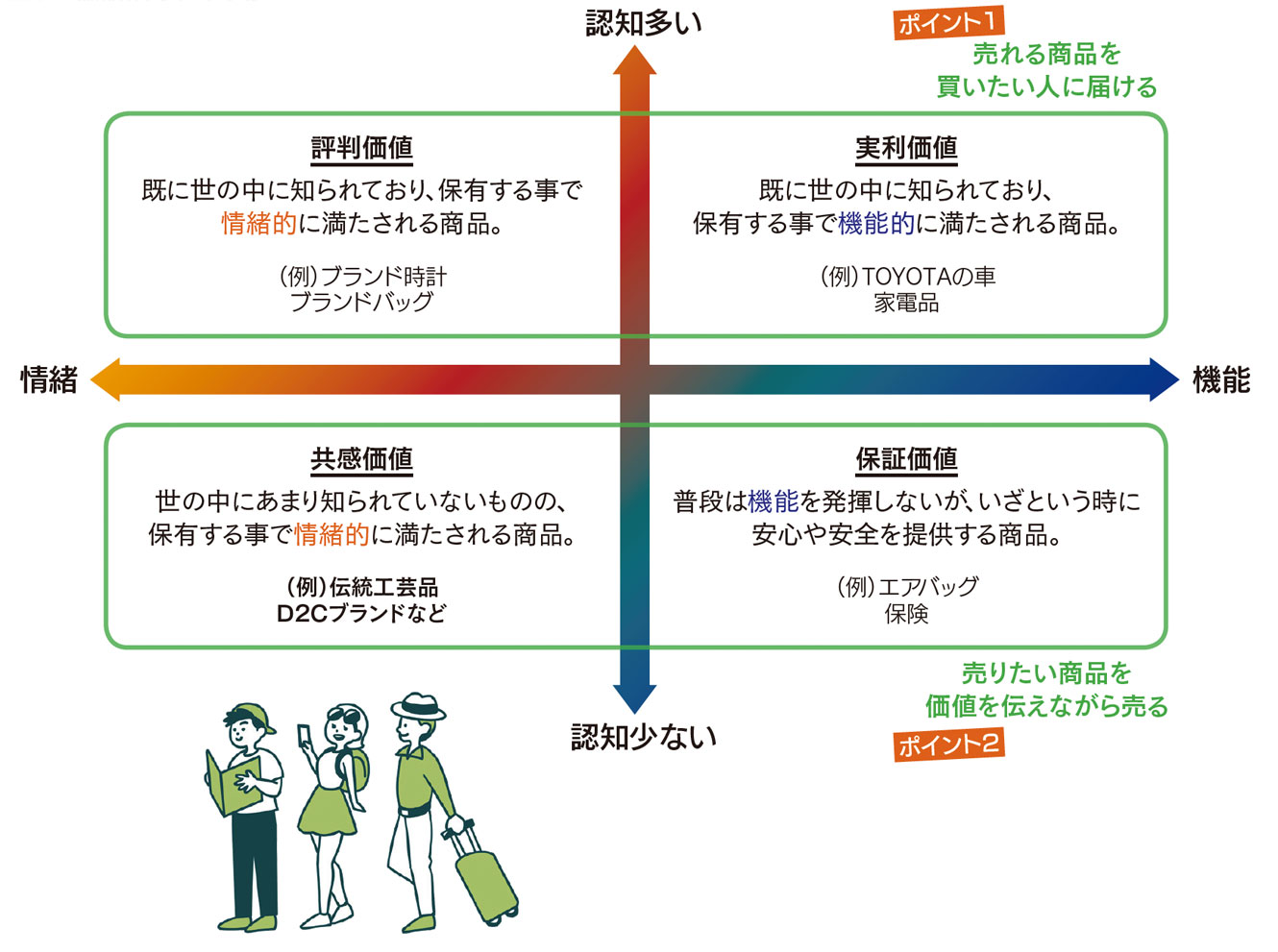

「越境EC」と一口に言っても、商品の特性や認知度によって販売方法は大きく異なります。そこで私たちは「価値のマトリクス」という独自のフレームワークを活用して商品を分類しています。

これは、認知の多さ(検索ニーズの高さ)を示す縦軸と、その商材が提供する価値の性質(情緒的〜機能的)を示す横軸とで構成した4象限によって、自社商材の特性を掴むというものです。広く認知されていて、情緒的な価値を満たす商材を「評判価値」、機能的な価値を満たすものを「実利価値」と分類し、逆に認知が少なく、情緒的な価値を満たすものを「共感価値」、機能的な価値を満たすものを「保証価値」と分類しています(図1)。

上部の象限(評判価値・実利価値)の商材は「売れるものを売る」ビジネスであるため、eBayやAmazon、Chrono24などの大手海外モール内でも検索ニーズがあり、商品の状態や価格が購買決定要因となって購入されます。つまり、仕入れの優位性などがあれば、比較的越境ECの参入がしやすい領域と言えます(ポイント1)。

下部の象限(共感価値・保証価値)の商材は「売りたいものを売る」ビジネスであるため、ユーザーの潜在的なニーズや課題感と商品を結びつける必要があり、海外モールへ出品しただけではなかなか購買に繋がらない傾向があります(ポイント2)。こういったビジネスの場合は、Shopifyなどのカートを活用した独自ドメインの越境ECサイトで販売を行ったほうが、より多くの情報を提供できるため購買に繋げやすいということが分かってきました。

越境ECでは、この「商材の特性に合ったプラットフォームで販売する」ということが大きなポイントとなるのですが、多くの企業がこれを知らずに相性の悪い販売方法で進めてしまっている現状があります。

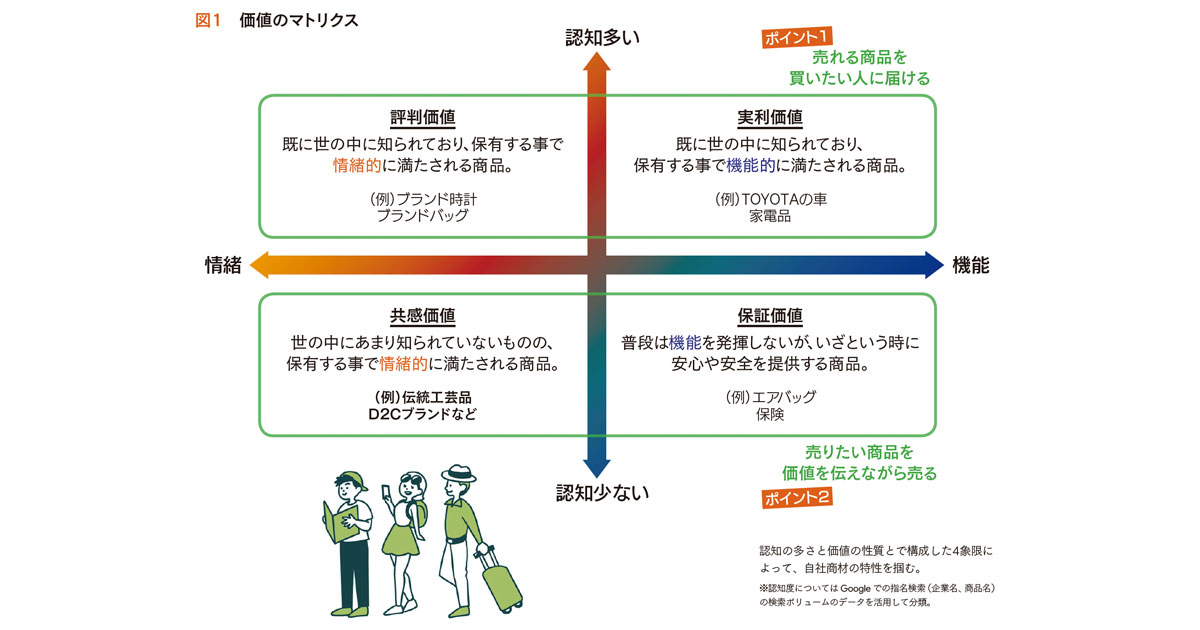

越境ECで欠かせない「OMO施策」とは

越境ECに取り組む上で「OMO」という言葉はとても重要なキーワードです。OMOはOnline Merges with Offlineの略称で「オンラインとオフラインの融合」を意味します。

例えば実際に手に取ってはじめて価値が伝わる商品や高額商材などは、顧客接点を持つところから購買までをオンラインのみで完結させるのが困難なケースがあります。上記のような商材を扱う場合には、インバウンド向けの実店舗で商品を体験してもらい、帰国後にオンラインで購入してもらうというOMOの仕掛けづくりが効果的です。他にも...