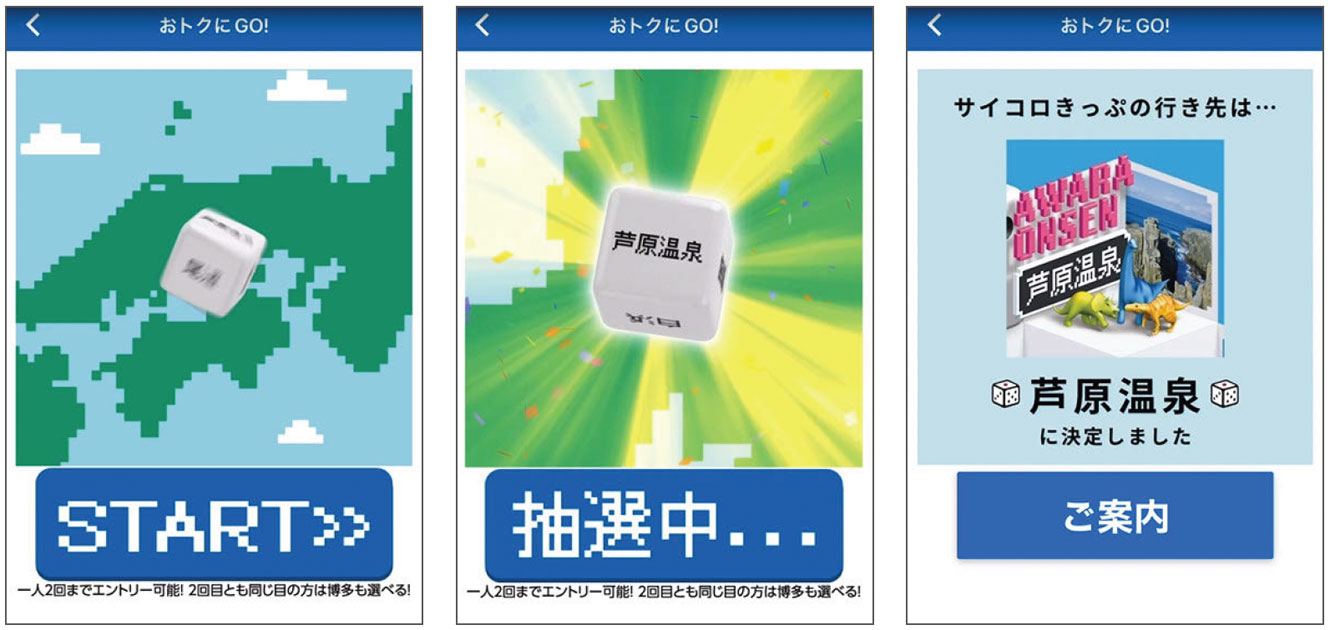

5000円で博多にいけるなど、最大8割引という“お得感”でメディアでも話題になった「サイコロきっぷ」。なぜ、「行きたい場所に行けるかわからない」企画が反響を呼んでいるのか。本企画を生み出したJR西日本 鉄道本部 営業本部の山田氏に話を聞いた。

データ分析から仮説を設定 若年層を引き付ける「ゲーム性」

──「サイコロきっぷ」について教えてください。

お客さまにアプリでサイコロを振っていただき、その出た目で目的地が決まるという割引切符です。行く場所がランダムで決まるというゲーム性を取り入れた、当社としても初めての取り組みです。価格は1回5000円で、最大82%の割引。目的地には博多など主要駅の他、普段聞きなれない東舞鶴駅や餘部(あまるべ)駅といった駅を設定することで、地域送客や西日本エリアの魅力の再発見といった地域活性化にもつなげています。

──斬新な企画ですが、どのような経緯で生まれたのでしょうか?

当社は昨年秋、西日本管内ならどこでも行ける周遊型のフリー切符「どこでもきっぷ」という切符を販売していました。当時、その切符の購買状況をデータで分析したところ、コロナ禍で旅行需要が停滞していた時期にもかかわらず、10〜20代の利用が非常に多いことがわかりました。

そこで、より若年層にアプローチする必要があると考え、本年から様々な取り組みを開始。具体的には、「アオタビ」という新しい情報発信プラットフォームを立ち上げました。最初はZ世代に向けて鉄道に親しんでもらうための旅行情報を発信していただけだったのですが、「アオタビ」と連動した商品を出せないかと考え生まれたのが、「サイコロきっぷ」でした。

商品検討にあたり、Z世代に向けた調査やデータ分析をする中で、「ゲーム性」は欠かせない要素だと判明。航空会社など他社の取り組みをみても、ゲーム性がある企画がZ世代にとって魅力的であると仮説を立て、実行しました。

サイコロに着目したのは、ゲーム性を最もわかりやすく、シンプルに伝えられると考えたためです。

発表以来大人気となった「サイコロきっぷ」は、現在約24万人が利用。

実際のアプリ画面。ボタンを押すとサイコロが振られ、目的地が決定する。

若年層へのリーチのため SNSを中心に広告出稿

──本企画の情報の発信、拡散はどのようにしましたか?

対象が...