業態を超えた競争で苦戦を強いられているスーパーマーケット業界。いかにコンビニエンスストアやドラッグストアなどのライバルに勝つか。サミットの社員時代にデジタルサイネージや試食専用カウンターなど、業界に先駆けて先進的な取り組みを行ってきた田尻一オール日本スーパーマーケット協会会長に現状の課題や今後の展望を聞いた。

オール日本スーパーマーケット協会 会長

コプロ代表取締役社長 田尻一(たじり・はじめ)氏

1956年、秋田県生まれ。79年に日本大学芸術学部を卒業し、サミットストア(現サミット)に入社。2001年取締役、03年常務取締役、06年専務取締役、07年代表取締役社長に就任し、17年に退任した。オール日本スーパーマーケット協会(AJS)の理事には04年に就き、05年の副会長就任を経て、15年に第4代会長となった。17年からはAJSの活動をサポートするコプロの代表取締役社長も兼務する。

──スーパー業界は昔といまでどのような変化を遂げましたか。

私がこの業界に入ったのは、40年前ですが、「食品の販売が主体」という基本的な部分は変わっていませんし、今後も変わらないでしょう。

変わったのは、周りの環境。とにかく食品を扱う業態が増えました。コンビニエンスストアはもちろん、ドラッグストアも売り上げの半分以上を食品で占めるほどになりました。家電量販店でも食品を置くケースがあります。

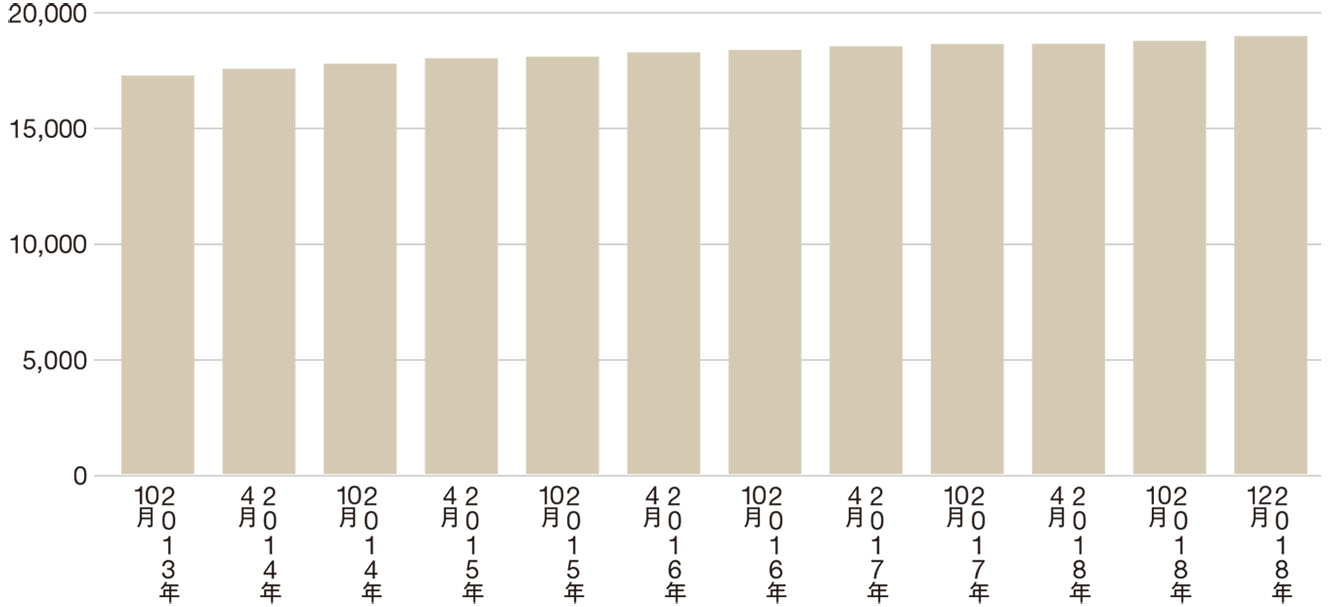

ライバルが増えた一方、お客さまとなる人口は減っています。私の実感では、人口1人あたりの食品売り場の面積は6倍に広がっているのではないでしょうか。明らかにオーバーストアです。

出店過多で、スーパーマーケットの商圏も狭まりました。エリアにもよりますが、40年前の商圏は半径5キロメートルくらい。いまはせいぜい2キロ程度です。消費者は基本的に、行く店を近さで選びます。2キロ以上距離のある店へ赴くのは、安さを目当てにするときくらいでしょう。

──低価格戦略がスーパーでも重要になってくるということでしょうか。

安さは魅力的ですが、今後はディスカウンターにとって厳しい環境になると思います。いまは青果や鮮魚、精肉などあらゆる品の原料価格が高い。世界的な人口増加や生産量の減少などにより、この傾向は今後も続くとみられます。原料単価が上がれば、安さで勝負するのには限界があります。

ひるがえせば、ディスカウンターにとって良い環境とは、食品の供給量が需要を上回っている状態、つまり、食品が余っているときなわけです。メーカーがとにかく生産量を増やしていたひと昔前なら通用しますが、最近はメーカーが生産量を縮小しています。安売りできる商材は年々少なくなっており、売り場づくりは難しくなっているのです。

これからますます、供給過剰から需給バランスの合った環境になっていきます。スーパーマーケット各社は安売り以外の方向転換を強いられるでしょう。淘汰される店も出てくるはずです。そういったことが、この先10年の間には起こると考えています。

──こうした環境下で、成長するためにスーパーはどうすればいいでしょうか。

そもそも、経済は人口の増加に伴って成長するものです。なのに、日本は人口が減っているのに経済成長を続けている。このことは世界からも注目されているのです。

ただ、やはりそれには無理があります。一度成長を止めてもいいのではないでしょうか。資本主義である以上、企業は売上高の増加をめざさないといけないのはわかります。上場企業であれば株主からも増収増益が求められます。

でも、過度な競争で利益を減らしては意味がありません。このご時世であれば、減収増益をめざすのも一手でしょう。人がいなくて新規出店ができないという事態も現実に起きていますが、店舗数が適正な水準まで減れば、人手不足の問題も解決に向かうでしょう …