O2Oと言われていた時代から、オンラインとオフラインとが完全統合される世界を指すOMOの時代へ──。『アマゾンが描く2022年の世界:すべての業界を震撼させる「ベゾスの大戦略」』の著者であり、立教大学ビジネススクール教授の田中道昭氏がAmazonを事例に、未来型店舗について解説する。

アマゾンが未来型店舗を導入・展開する理由

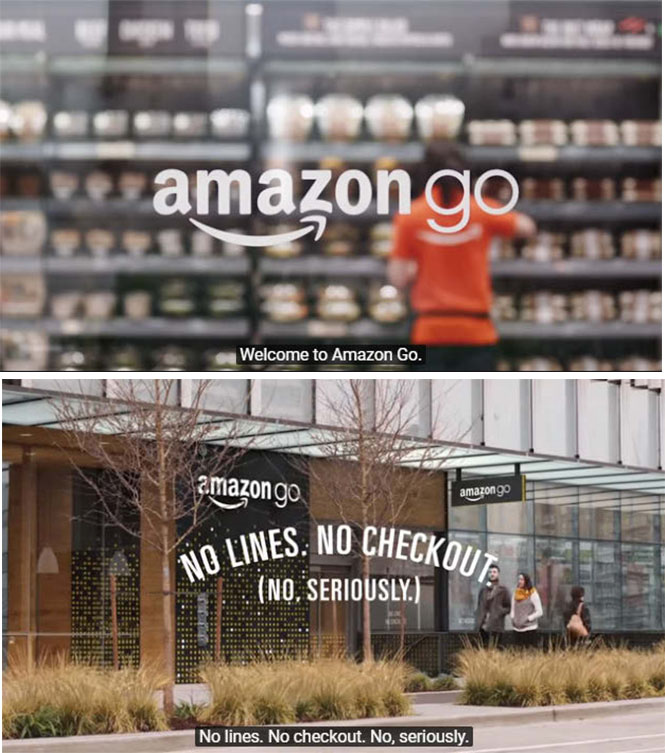

アマゾンは、2016年後半に入り、無人コンビニ「Amazon Go(アマゾン・ゴー)」の展開を発表し、2017年には高級スーパーマーケット「Whole Foods Market(ホールフーズ・マーケット)」を137億ドルで買収しました。そしてついに2018年1月22日には「アマゾン・ゴー」を一般向けにオープンしました。

過去アマゾンがリアル店舗を出店した例は、シアトルやニューヨークなどでのリアル書店や、「Kindle(キンドル)」などの電子機器を置いたパイロットショップにとどまっていましたが、ここへきてリアル世界への進出を本格化させています。

まず「アマゾン・ゴー」を展開する理由ですが、ひとつにはこれまでのテクノロジーや知見の集大成になり得るものとして、無人コンビニに期待をかけているからだと考えられます。そして無人コンビニで使われている仕組み自体を、小売り・流通のエコシステムにしようとしているからではないでしょうか。

さらには来るべきスマート世界への展開準備という狙いもあるのでしょう。音声認識AI(人工知能)アシスタントである「Amazon Alexa(アマゾン・アレクサ)」を武器に、スマートホームを担うのが「Amazon Echo(アマゾン・エコー)」、そしてスマートショップを担うのが「アマゾン・ゴー」にあたります。ここで培った知見は、その先にやってくるであろうスマートオフィスやスマートシティの時代にも、応用が利くはずです。

現時点ではアマゾンは否定していますが、ホールフーズの店舗に「アマゾン・ゴー」のテクノロジーを取り入れることも想定されます。とくに小規模店舗「365 by Whole Foods Market」を無人店舗化するアイデアは、いずれ実現されることが確実ではないかと思います。そうでなくても、人件費削減や物流、在庫管理などコストの削減が可能になり、それを消費者の還元につなげていくものと予想されます。

行列なし、会計なしの「無人コンビニ」による変革

一般向けサービスを開始した「アマゾン・ゴー」のキャッチコピーは、「NO LINES, NO CHECKOUT(行列なし、会計なし)」。買い物客は、自動改札機のようなゲートにスマートフォンをかざして「Amazon ID」(アマゾンに登録した会員情報)を認証させると入店でき、あとは陳列棚から商品をピックアップし、そのまま店を出るだけ。つまりレジ不要、お店を出ると自動的に決済され、スマホにレシートが送信されるという仕組みになっています。

その技術的な仕組みについて詳細はまだ語られていませんが、「アマゾン・ゴー」には、これまで蓄積されてきたアマゾンの知見が凝縮されていることは明らかです。

たとえば、クラウドコンピューティング、ロジスティクス、音声AI、そして顔認証。アマゾンのサイトには「コンピュータビジョン、センサーフュージョン、ディープラーニングといった技術を利用」と書かれています。

「コンピュータビジョン」が店内のカメラを通じて顧客の顔などを認識し、どこで何をしているかを観察します。「センサーフュージョン」は、顧客がどのような商品を手に取ったのかを認識するのに使われます。そして「ディープラーニング」によってAIが顧客の行動を深層学習し、高速回転でPDCAサイクルを回し、顧客の経験価値をさらに高めていきます。アマゾンはこれらの技術を「Just Walk Out(ただ歩き去るだけ)」と命名しています。

レジ不要というカスタマー・エクスペリエンスの高さは想像に難くありません。ショッピング中に顧客が面倒な操作を求められることがなくなるからです。既存の「無人レジ」にあった、スマホを商品にかざしてバーコードを読みとる、専用の買い物カゴを用いて商品のRFID(バーコードなどに使用されているRFタグを読み書きするシステム)を読みとる、商品の重さをレジで認識されるといった手間もいらないからです。

ここでいうカスタマー・エクスペリエンスとは、顧客が人として本能的に持っている欲望のことです。テクノロジーの進化に伴い、オンラインでの顧客は数秒の遅れでもストレスを感じるようになってきています。オンラインで利便性の高いカスタマー・エクスペリエンスを経験した顧客はオフラインのリアル店舗でも、オンラインと同水準のカスタマー・エクスペリエンスを求めるようになってきているのです。

もちろん、完全な無人化というわけにはいかず、商品の陳列やユーザーサポートには人手が必要となりますが、それ以外のオペレーションは、すべてテクノロジーによって解決されています。

こうしたシステムで店員の作業時間や顧客の買い物時間を短縮できるため、レジ前の行列とも無縁です。店舗デザインも、通常の小売店のものを踏襲し、ナチュラルなデザインを施していて、ストレスを感じさせません。これまでデジタルワールドでアマゾンが追求してきたカスタマー・エクスペリエンスを、現実世界においても遺憾なく発揮しています。

「アマゾン・ゴー」は、しばらく試用運転にとどまると思いますが、小売業界にもたらすインパクトは甚大であると容易に予想がつきます。おそらく今後2年~3年以内には、「アマゾン・ゴー」と競合することになるほかの小売業もAI化を迫られることになると私は考えています。

「アマゾン・ゴー」が秘めているポテンシャルには、小売業界全体を変えるだけのものがあります。まず、「欲しい商品を手に取り、そのまま店を出るだけでいい」という、カスタマー・エクスペリエンスの高さ。店側が享受するメリットも大きく、当然ながら店舗運営にあてなければならない人員は減り、人件費の削減にもつながります。

出店戦略も抜本的に変わるでしょう。顧客のスマホ、タブレット端末などとつながっているわけで、顧客は道に迷うことなく店舗にまで足を運んでくれます。そのため「出店するなら通行量の多い道沿いに」などといった条件を考慮する必要がなくなるのです。先々には、在庫管理や商品補充までAI化されるはず。やがては、サプライチェーンのAI化、バリューチェーンのAI化という概念も必ず出てくるでしょう。

無人コンビニ「アマゾン・ゴー」のキャッチコピーは「NO LINES, NO CHECKOUT(行列なし、会計なし)」。

アマゾンの本当の思惑 今後より重要になるUX

もっとも、アマゾンの経営者であるジェフ・ベゾス氏の思惑は、「アマゾン・ゴー」の多店舗展開だけではないというふうに私は見ています。ベゾス氏はむしろ、「アマゾン・ゴー」によって小売業界の新たなエコシステムの構築を目論んでいるのではないでしょうか。

そこには、こんな背景があります。「アマゾン・ゴー」以降、小売業のAI化は進んでいき、リアル店舗においてもECサイト同様のカスタマー・エクスペリエンスが提供できるようになっていくのは確実です。

実はこれまで、リアル店舗はカスタマー・エクスペリエンスにおいてECサイトから大きく立ち遅れていました。誰もがスマホを手にし、いますぐほしいものを買える時代。ネットショッピングではそれが当たり前になっているために、リアル店舗におけるわずかなレジ待ち、品切れなどが大きなストレスの種になります。

これからのリアル店舗の課題は、立ち遅れていたカスタマー・エクスペリエンスへの対応です。繰り返しになりますが、カスタマー・エクスペリエンスとは、顧客が人として本能的に持つ欲望に対応することなのです。AI化は、そのための突破口となるでしょう。リアル店舗においても、EC同様にビッグデータを取得しはじめるのは、確実だと言えます。

たとえば、店舗に設置したカメラの画像から来店者数や性別、年齡層を解析し、天候などの外部データと合わせてリアルタイムに分析、ビジュアル化する。これはすでに実行に移した小売業が現れています …