2017年もいくどとなく話題になった「IoT」をはじめとするテクノロジーは、実際の販促にどう生かせばいいのか。ここでは、「位置情報マーケティング」と「ブロックチェーン技術を活用したマーケティング」という2つの視点から、シナラシステムズの高山靖弘氏が解説する。

2020年までに爆発的な普及が期待されるIoTマーケティング領域が2つあります。キーワードは2017年に急成長した「位置情報」と、仮想通貨を通じて注目を浴び始めている「ブロックチェーン」です。

筆者は位置情報マーケティングに黎明期から携わると同時に、最近では海外のブロックチェーン技術を活用した企業のマーケティング支援もアドバイザーとして行なっているため、異なるテーマですが、最先端技術という観点から2部構成で紹介します。

位置情報マーケティング

位置情報マーケティングというと、未だに店舗の近くにいるときのプッシュ通知を想像する方が多いと思います。広告主の視点だと消費者に伝えたい情報を気づいてもらえて良い手法ですが、消費者の視点に立つと、あまりおすすめできません。

アプリ市場の調査会社アップアニー(App Annie)によると、日本人の月間平均利用アプリ数は30以上、ダウンロード数は100以上だそうです※1。各アプリが位置情報をもとにプッシュ通知をした場合、都心部では通知が絶えない状況になるのではないでしょうか。仮に10回に1回は気の利いた通知だとしても、全体的に押し付けがましい広告として、消費者から嫌がられるでしょう。

※1:App Annie http://files.appannie.com.s3.amazonaws.com/reports/1705_Report_Consumer_App_Usage_JP.pdf

したがって、位置情報マーケティングの強みは、どちらかというとデータ分析にあり、自社店舗の来訪者の計測を通じた広告評価や、来店者の属性を分析する需要が増しています。

なお、計測はスマートフォン端末のGPSデータや、店舗に設置しているWi-Fiアクセスポイントを活用して行います。そのメリットは、Webデータと紐づけたときに、最終ゴールが店舗送客である企業にとってはより精緻なメディア評価ができる点であり、Eコマース(EC)サイトと実店舗を両方運営する企業にとってはオムニチャネルでの分析ができる点です。

位置情報を活用した精緻なメディア評価

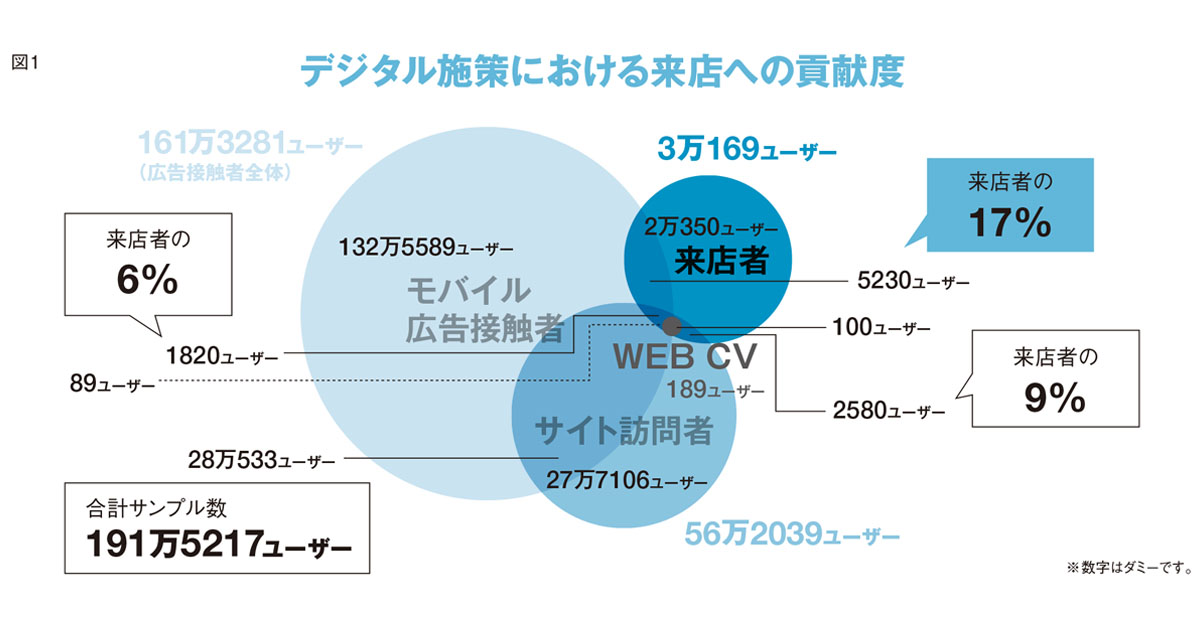

現在、オンライン広告を実施している企業のほとんどが、最終的なゴールは店舗送客であっても、Web上にコンバージョンポイントを設定し、それをベースに最適化を図っています。ただ、実際にその運用結果がどれだけ来店につながっているかを分析できている企業は少なく、シングルソースでできている企業となると、ごくわずかです。

以前から人感センサーなどを使って来店ボリュームを測る企業は多いのですが、大まかな来店者数の推移は把握できても、どういう人たちが、何をきっかけに訪れているのかまではわかりません。

現状、多くの小売店では店頭で何かしらインセンティブを提供した上でアンケートに回答してもらい、メディアごとの送客効果を測るケースが多いですが、サンプル数が限定される上に、そもそも対象者がもともとからのロイヤルティを築けている利用者や、反対にインセンティブ狙いの層であるためバイアスがかかると聞きます。

こうした課題から、さまざまな新興企業や、グーグル、フェイスブックも含めた大手各社が、広告経由の来店計測手法を提供し始めています。各社の取り組みを通じて見えてくるのは、必ずしもランディングページへの誘導が必要ではないことや、従来のWebコンバージョン指標に基づくメディア評価基準ではコスパが見合わないメディアが意外と送客に貢献していること。

そして、広告がユーザーに見られているか(またそれによってどのようなインパクトがあるか)を計測できるという価値です。これはいままでリターゲティングや価格の安さばかり重視されてきたデジタルマーケティングに一石を投じるきっかけになることが予想されます。

位置情報を活用したオムニチャネル分析

最近は自社店舗での販売と同時にECにも力を入れている企業が多いですが、そこで重要なのが統合的な顧客管理です。現状では、Eコマース部門が新規獲得と顧客の取引総額(CLV)の向上を目標に、そしてリテール部門は店舗での売り上げ向上のために、個別の施策でPDCAを回すケースがほとんどです。その結果、新規獲得では部門間で社内競合してしまうリスクがあり、既存顧客の育成でもバラバラの施策をWebと実店舗で行うことになります。

部門ごとのパフォーマンスを追跡することは重要ですが、最終的にはブランド全体の成長を果たすことが目的です。さらには、消費者の視点に立って考えてみても、ブランドは店舗であろうがECであろうが同じであり、たった一つであることも忘れてはいけません。

そこで必要不可欠なのが、EC訪問者と店舗訪問者を一元管理することです。現状でも自社アプリのある企業では計測可能ですが、それは多くの場合、わざわざアプリをダウンロードして毎回使っているロイヤルユーザーに限定されます。積極的に売り上げ拡大を目指す企業にとってのポイントは、まずは育成できるくらいのユーザー基盤を確立し拡大していくことです …