いまや販売促進にソーシャルメディアの活用は欠かせない要素となっているが、まだまだ苦戦している企業は多い。本記事では『シェアしたがる心理~SNSの情報環境を読み解く7つの視点~』を刊行した電通メディアイノベーションラボの天野彬氏に「ソーシャルメディア×販促」について解説してもらった。

「インスタ映え」でにぎわった1年を振り返りながら

2017年は「インスタ映え」が話題になった一年でした。「ユーキャン新語・流行語大賞」に選出されたという事実もさることながら、このテーマでリサーチを続けてきた筆者自身もあちらこちらでこのフレーズを耳にし、その盛り上がりを強く感じました。

この「インスタ映え」という言葉そのものが、2018年、そしてそれ以降も残り続けるかどうかはわかりません(すでに当の「Instagram(インスタグラム)」のユーザーの間では「お腹いっぱい」といった雰囲気も感じます)。

しかしながら、消費者間の情報流通が活発になり、それがさまざまな消費活動に影響を与えるという側面は今後も当面は変わることはないでしょうし、「インスタ映え」に代わる新たな概念が生まれてくる予感もあります。そしてここに、今回の主題を考えるためのヒントが隠れているのです。

「ググる」から「タグる」へ 情報探索の変化が示すもの

ソーシャルメディア×販促の可能性を検討する上で重要な論点として、ソーシャルメディアが情報源として頼りにされる度合いを強めている点に触れておく必要があります。私たちはそれぞれのソーシャルメディアのユーザー同士で、互いに影響を与えあっているのです。筆者はそれを「ググる→タグる」への変化と呼んでいます。

「タグる」とは、ハッシュタグを用いて情報の発信と整理をユーザー主導で行いながら(Taggingしながら)、それを"手繰(たぐ)る"ように獲得することを指しています。ググることで得られるのは、ある規則に基づいてアルゴリズムがページの評価を決定し、その評価に沿ってスコアの高いものから順に上位表示した結果です。

それに対して、私たちの日々のタグることの実践は、ユーザーがボトムアップ的に生み出す、コミュニケーションの秩序や、その秩序から生まれるネットワークをたどりながら誰かがシェアしたコンテンツに到達することを意味します。ここには、私たちのユーザーが発信した情報へダイレクトにつながることを重視する心理が大きく関係しています。

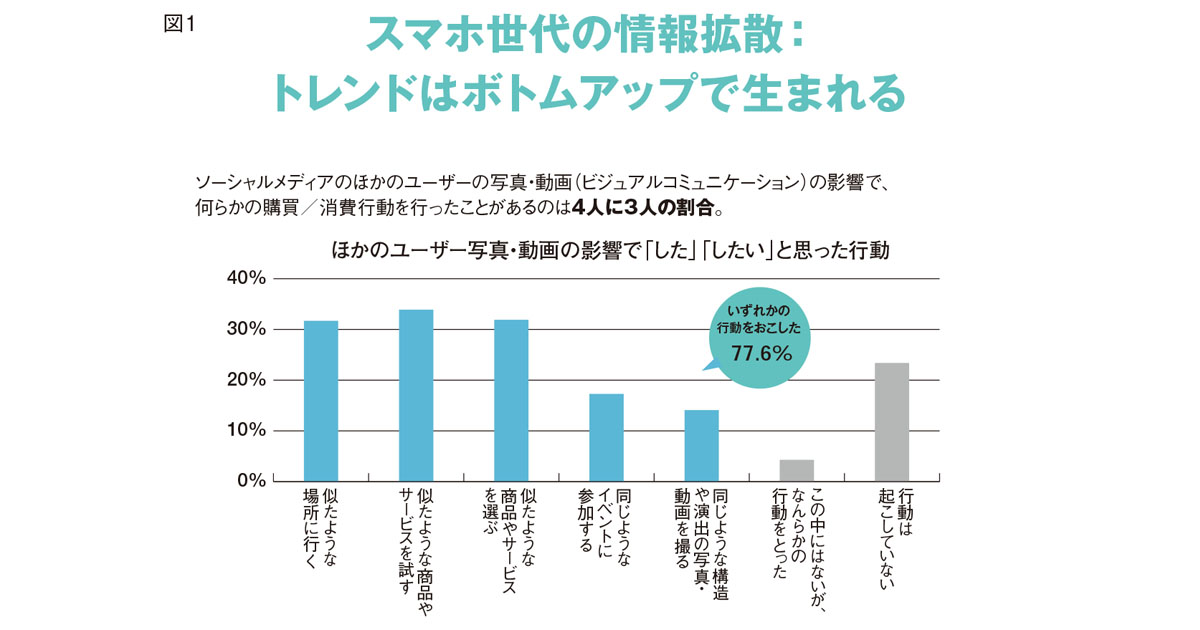

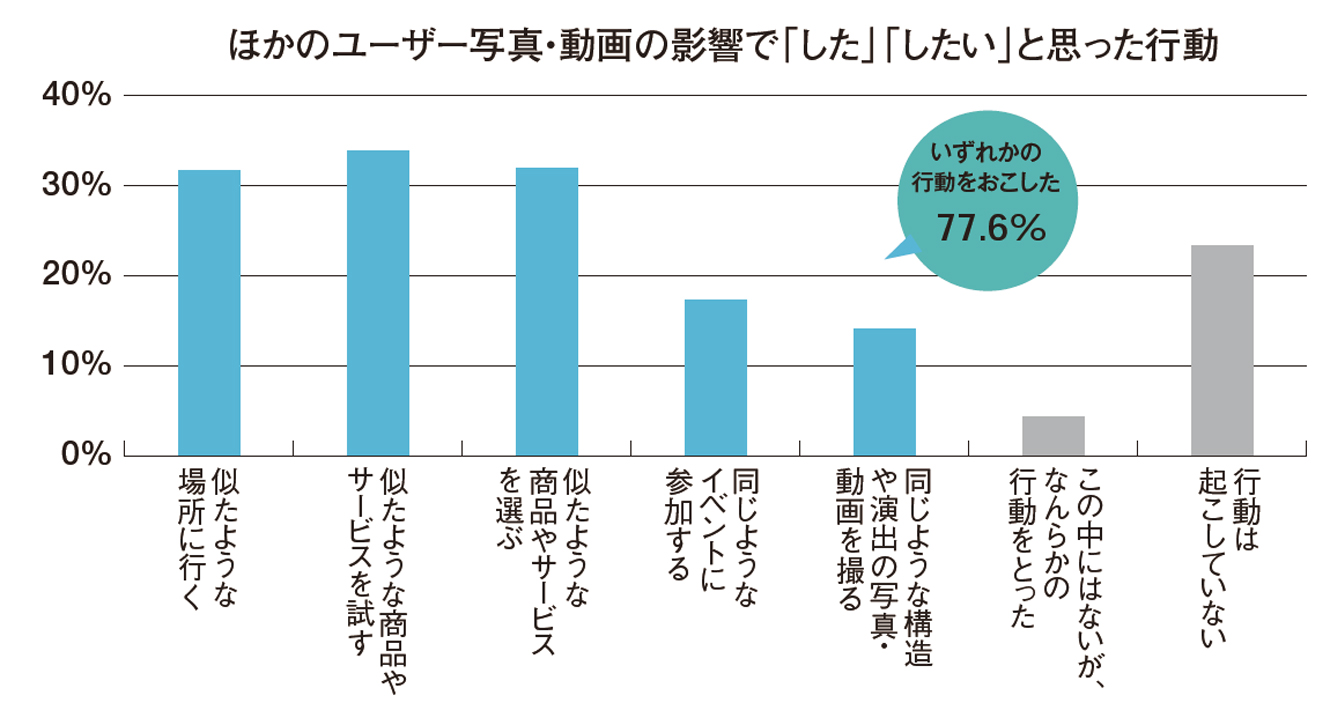

私たち電通メディアイノベーションラボの調査によれば、男女ともに3割以上のインターネットユーザーがソーシャルメディア上のシェアの影響によって、「(シェアされたものと)似たような商品やサービスを試す」「似たような場所(お店や旅行先など)に行く」「似たような商品やサービスを選ぶ・買う」と回答しています(図1参照)。

図1 スマホ世代の情報拡散:トレンドはボトムアップで生まれる

ソーシャルメディアのほかのユーザーの写真・動画(ビジュアルコミュニケーション)の影響で、何らかの購買/消費行動を行ったことがあるのは4人に3人の割合。

この設問は複数回答で聴取しているので、その重複を除いて合計すると77.6%が「いずれからの行動を起こしたことがある」─言い換えれば、「約4人のうち3人がソーシャルメディア上のビジュアルコミュニケーションによって何かしらの購買行動や体験消費についての影響を受けて態度変容を起こしたことがある」という結果になります。この辺りは態度変容に直結する販促的な色彩を帯び始めていることを示します。

それを念頭にケーススタディを行いましょう。Fast Companyが毎年発表する「THE WORLD'S 50 MOST INNOVATIVE COMPANIES(世界で最もイノベーティブな50社)」では、2015年にランキングのトップをめぐってちょっとした「波乱」が起きました。

2位以下にアップル、アリババ、グーグル、インスタグラム……とそうそうたる企業が名を連ねる中で、並み居る強豪をおさえて1位に輝いたのは、「Warby Parker(ワービー・パーカー)」という新興のアイウェア企業だったのです。

もちろんこの功績の裏にはさまざまな施策や努力がありましたが、ソーシャルメディア×販促というテーマにおいて、ワービー・パーカーの施策が示唆するものは何でしょうか。それが具体的に表れたのが、無料のトライアルプログラムである「Home Try-on」だと筆者は考えています。仕組みは以下です …