店頭におけるPOPは購買につなげる大きな一押しになるもの。とはいえ、どんなPOPをどのように作成すればいいのか、体系立てて活用されるケースは多くはない。元ヴィレッジヴァンガード下北沢店店長であり、現在はCCCに籍を置く関戸康嗣氏が解説する。

POPにより体験価値を付加する

みなさんはPOPという言葉を聞いて、どんなイメージを想像されますか?

棚やテーブルに置かれた商品に対し、商品名とねだん、情報が記載されている。そんなイメージを持つ方が多いのではないかと思います。ですが、POPにはただの商品情報を伝えるだけではなく、お客さまとの対話を創出し、額面以上の商品価値を生む力があります。

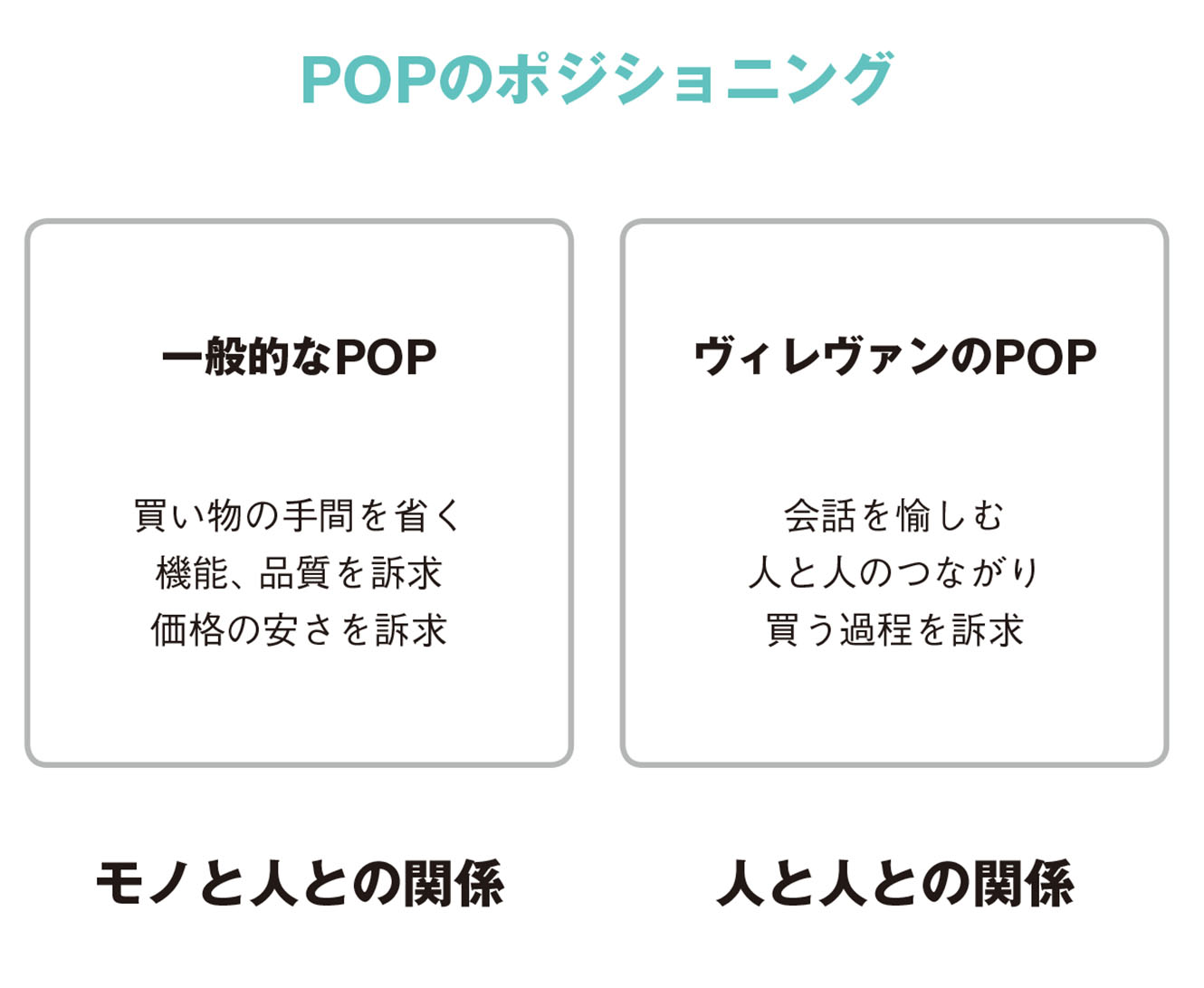

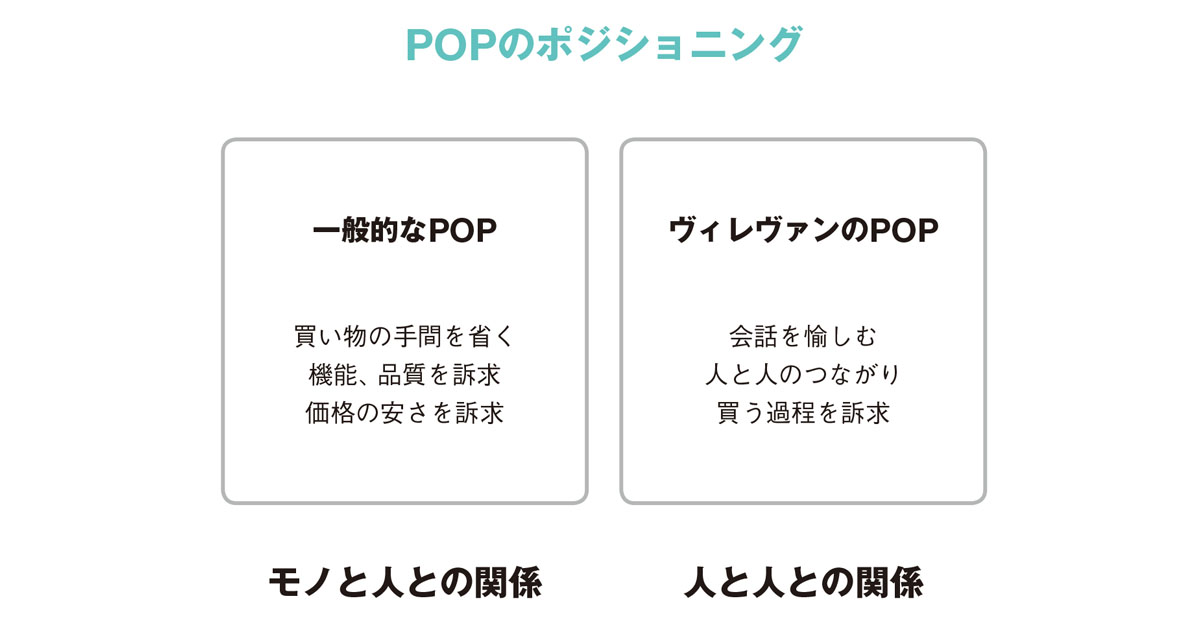

私は、POPが特徴的なヴィレッジヴァンガードという会社に勤務しておりました。そこで我々が考えていたPOPの役割は、一般的な小売店とは少し異なるものでした。その中でも特筆すべき点が2つあります。

まず、POPを、単なるお客さまへの商品情報の提供ととらえず、ご来店くださるお客さまと店員のコミュニケーションツールとしてとらえていることです。

つまり、POPは「モノと人の関係」を強めるためのものではなく、「人と人の関係」を強めるために使用する、ということです。

第二に、昨今「モノ消費」や「コト消費」の議論が行われていますが、我々が考えてきたPOPのあり方は、その2つだけに絞ったものではありませんでした。では、どんなことを意図していたのか。それは、「購買行動そのものに体験価値を加える」という手法です。

この2つのポイントを意識しながら、POPをアイテムプレゼンテーションだけではなく、VMD(ヴィジュアルマーチャンダイジング)理論でいう「VP」「PP」「IP」という3つの要素でフル活用し、表現することを目指していました。

それでは、この3要素についてそれぞれ事例を交えて解説していこうと思います。

1 VP(ヴィジュアルプレゼンテーション)

役割:ブランドイメージ、売り場イメージを創出し、お客さまを立ち止まらせる

ポイント:とにかく目立てばよい、端的にメッセージが伝わればよい

ベーシックなスタイルとしては、圧倒的なディスプレイに、端的なキャッチコピーをPOPボードへ大きな文字で書くというものです。ただ、その際、スタッフに意識させていたのは、「0.8秒以内で認識できる、キャッチフレーズであるか」ということです。

この0.8秒は、自らPOP視認に対するタイムを測定した平均値から算出したものです。スタッフに伝えたかったのは、数字自体の重要性というよりも、「どんなに気の利いたキャッチフレーズを書いても、一瞬にして認知できなければ意味がない」ということです。

どんなに高度なコトバ選びをしたキャッチフレーズであっても、そのイメージの伝達が遅ければ、この役割は達成できないわけです。逆に、なんのひねりのないストレートなフレーズであっても、一瞬で認知してもらえれば、VPにおける優れたPOPと言えます。まさに、「目立って、立ち止まってもらえれば、手段選ばず」なのです。

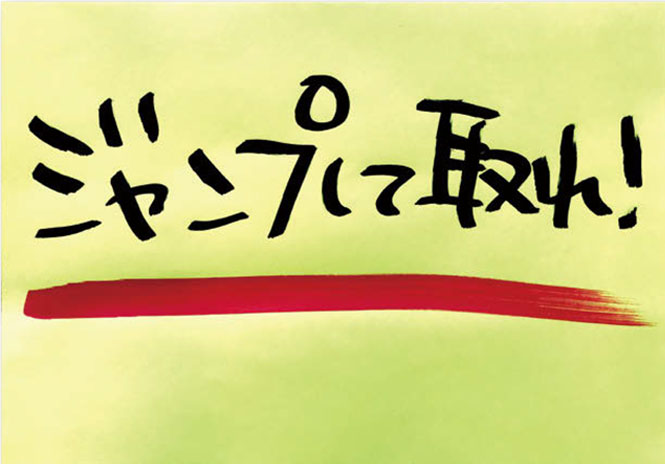

過去にこんな事例もありました。メイン通路に、瞬間的に認識できる大きな文字で、「ジャンプして取れ!」というPOPです。

ノリの付いたシートに小袋が付いていて、買うときは一つずつはがすタイプの梅干しのお菓子がありました。それをギリギリ手の届かないくらいの高さにぶら下げて、「ジャンプして取れ!」と、POPを付けたんです。取れたら買える、取ったら戻せない、もう買うしかないという荒業の押し売りみたいな売り方をしていました。

くだらない仕掛けですが、「目立って、立ち止まれば、手段選ばず」の条件はクリアしているわけです。

トリッキーなディスプレイと、目立つPOPの相乗効果で、売り上げは倍増。お客さまは必死にジャンプして、汗だくになりながら、お菓子をレジに持ってきてくれました。当時、ジャンプしてくれたお客さま、いまさらですが、謝罪します。すいませんでした。

この事例で特筆すべき点は、梅干しのお菓子を食べたいから買ったわけではなく、「買う行為そのものを楽しみたいがゆえに買った」という点です。すなわち、購買行動を起こすためのアピールポイントを商品に求めず、買うという行為にポイントを絞ったということです。

ロジカルに考える「モノ消費」や「コト消費」ではなく、我々は、「購買行動そのものに体験価値を加える」ことで、感覚的で感情的な消費の創出を狙ったのです。「これが欲しい」ではなく、「ここで買いたい」という気持ちを作り出す第三の方法論と言えます。

2 PP(ポイントプレゼンテーション)

役割:編集の意図を伝えること、なぜそれがそこにあるのか理解させる

ポイント:キーアイテムの組み合わせを端的に認知させる

このタイプのPOPは、売り場の目的を伝える役割を担います。手法としては、そのコーナーで最初に目につくであろう場所に、売り場のテーマをイメージさせるような、シンボリックなアイテムをいくつか設置します。ちょっとわかりにくいと思いますので事例を挙げましょう …