オムニチャネルを進める上ではまずどのような点に注意しなければならないのか。ここではメガネスーパーの事例をもとに、担当者が押えておくべきポイントを学ぶ。

オムニチャネル推進の号令を真に受けてはいけない

「オムニチャネルを推進せよ」という号令を受ける担当者は増えているのではないだろうか。既存のチャネル、特に店舗だけでは厳しいから、オムニチャネル推進によって利益を増やしたいという意図だろう。この号令には、2つの落とし穴がある。(1)必ずしも短期的に利益にプラスアルファが発生するわけではない、(2)一定の規模であればいくつかの段階を踏む必要がある。

(1)関しては、オムニチャネルによって現状から利益を上乗せできると思われがちなのだが、オムニチャネルの主眼は、あらゆるチャネルを接点として顧客体験を向上させる、社内の経営効率を高める、または、社員の評価を再構築することにある。勘違いをしたまま進め、意図したゴールにたどり着かないということが起こる前に、まずは経営層や社内の主要メンバーとの認識のすり合わせを継続することが必要である。

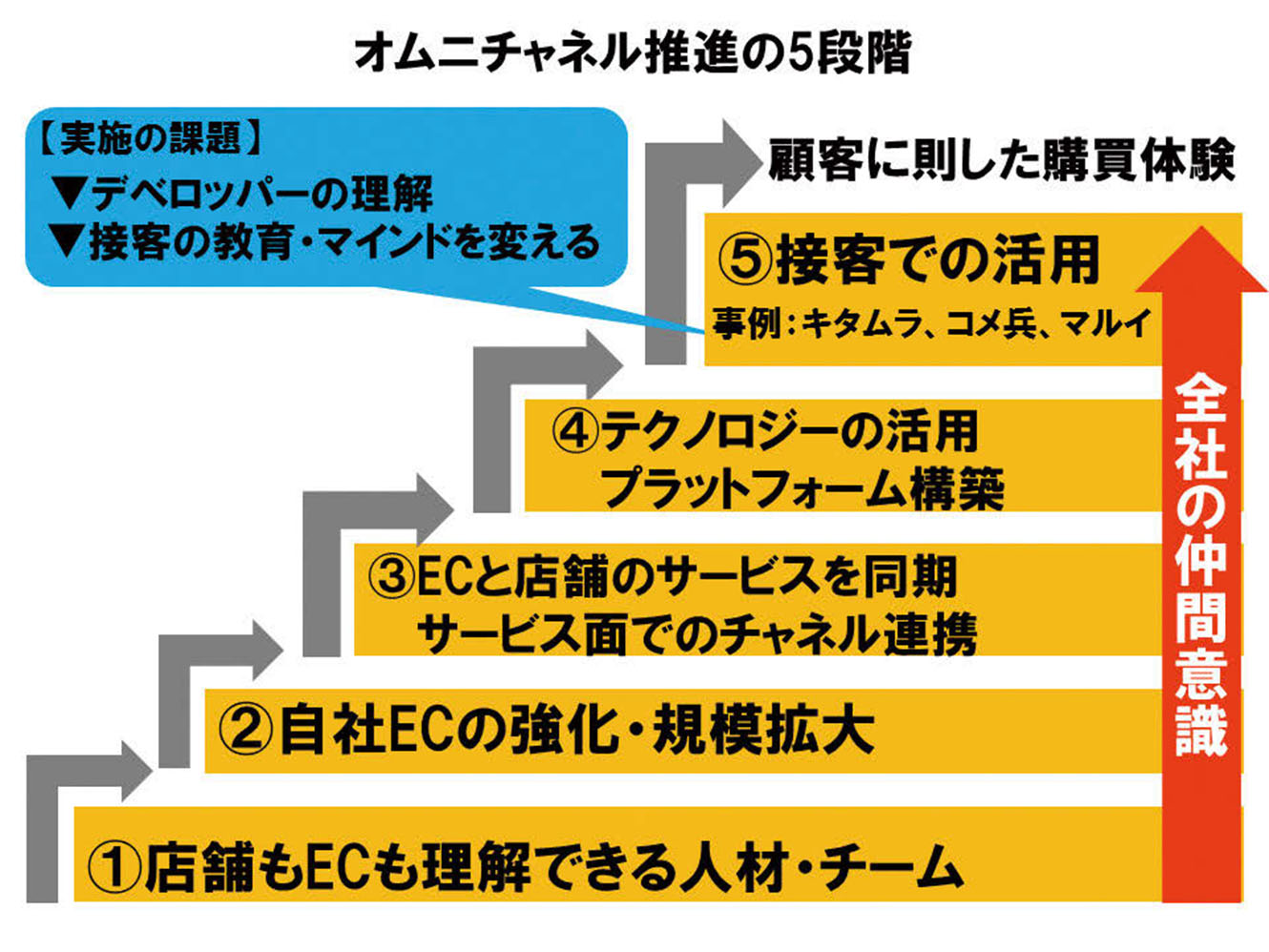

(2)に関して、例えば、店舗とECをすでに展開していて、双方の顧客・購買情報を全スタッフが把握できる状況であれば、特にシステムなどを導入せずともすぐに実行できる。それが不可能というのが「一定の規模感」という目安だろう。その上で、オムニチャネルを推進するには、次の5段階ステップを勧める。

①店舗もECも理解できる人材確保とチームづくり ②自社ECの強化と規模拡大 ③ECと店舗のサービスを同期させ、サービス面でチャネル連携を図る ④テクノロジーの活用・社内プラットフォーム構築 ⑤接客での活用だ。①~③に関して、社内をまとめるのは「人」、販売のプラットフォームになるのは「自社EC」、顧客体験の軸になるのは「自社のサービスやホスピタリティ」。

これらの土台が整ったところで、自社のデータベースやオペレーションを統合する「プラットフォーム」を構築し、接客まで活用するという流れだ。今、自社がどの段階にいるのかを正しく理解する必要がある。

商品、顧客、自社の文化によって手法は変わる

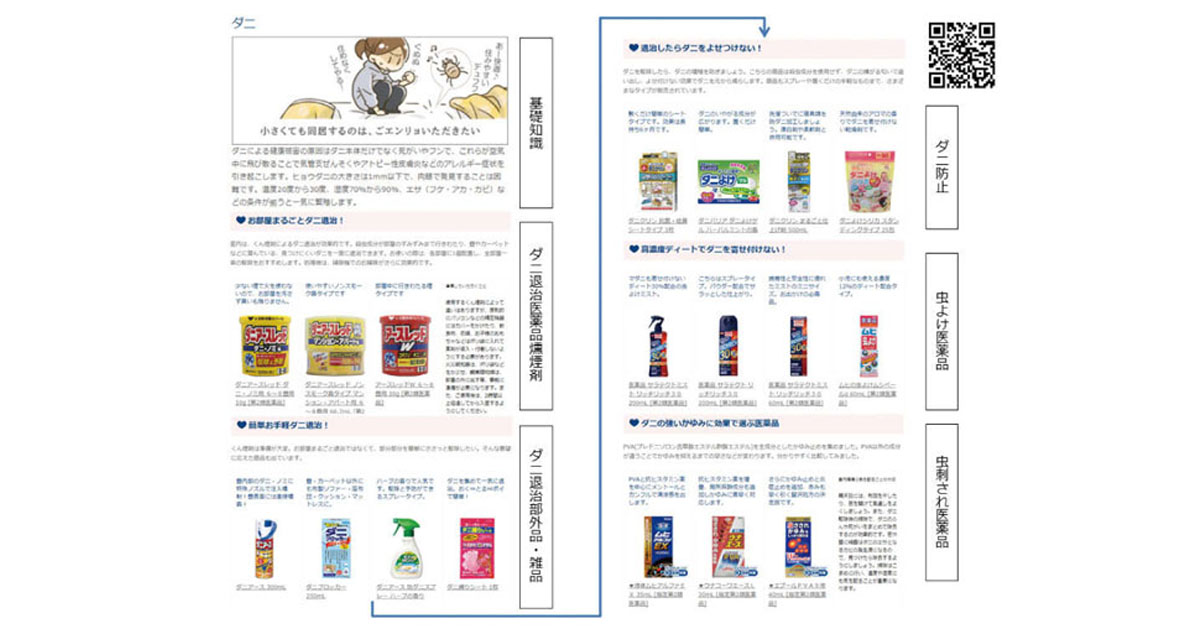

昨今では、カメラのキタムラ、丸井、パルコ、コメ兵、ビームスなどオムニチャネル推進の企業事例が増えてきた。それぞれ、企業の特徴を生かした取り組みを展開している。私自身も、これらの事例は参考にしているが、「手法」よりも「考え方」のほうに着目にしている ...