もはやアナログとデジタルは区別するのではなく、連動させることが求められる。ここでは店頭でのクロスMDや、実店舗とEコマースの連携について、ドラッグストアの事例から学ぶ。

小売業における クロスマーチャンダイジング(クロスMD)の課題

クロスMDとは、あるカテゴリーの商品を、ほかのカテゴリー売り場でも展開することを指す。商品に対するカテゴリー分類、売り場分類の枠にとらわれない柔軟な売り場作りが必要だが、そのためには顧客の購買行動分析と部門間のセクショナリズムを排除した全体最適思考が必要になる。店頭においてクロスMDを実現するための課題は以下の3点である。

①購買行動分析力の欠如──何がいくつ、だれに売れたのかという情報を把握するための「ID-POS」データを蓄積するだけで活用ができていない。つまり、仮説を構築するための分析力がなければクロスMDは実現できない。個店単位で成果を出す事例はあっても、それはたまたまその店にアイデアに富むスタッフがいたからで、数百・数千店舗を持つチェーンとしての強みにできていないケースが多くの小売業で見られる。

②複数の売り場に陳列する際の商品管理──関連陳列をする場合、同じ商品が定番コーナーと関連陳列コーナーに並ぶことになるが、在庫・発注管理はJANコード単位で行われているので、在庫管理に問題があると欠品や過剰在庫をおこす原因となる。どちらかの売り場だけを見た発注担当者が、在庫は十分あるのに過剰に発注したり、在庫があると判断したもののもう片方のコーナーでは欠品が起きているというケースである。

また、シーズナル売り場においてはシーズン品として競合を意識したプライシングがされていることが多いが、定番売り場は高い価格のままで表示しているケースも見かける。ひとつの店舗で異なる価格が表示されている状況は顧客にとってストレスを与えることになる。複数の売り場での陳列を適切に運用するためにはマニュアルの作成と教育が必要であり、店舗作業も増えるので闇雲にクロスMDを実施するのではなく人件費増との費用対効果を勘案する必要がある。

③カテゴリー問題と部分最適──ドラッグストアであれば店長が売り場全体の責任を持っていることが多いため、さほど問題は起きないが、総合スーパーや大型ホームセンターなど、カテゴリーごとに責任者・担当者がいる業態の場合、一般的に担当カテゴリーの収益を最大化することが彼らの評価指標になっており、個々に部分最適を目指すことで顧客目線での全体最適の売り場が実現できない。

ドラッグストアでのクロスMDの例

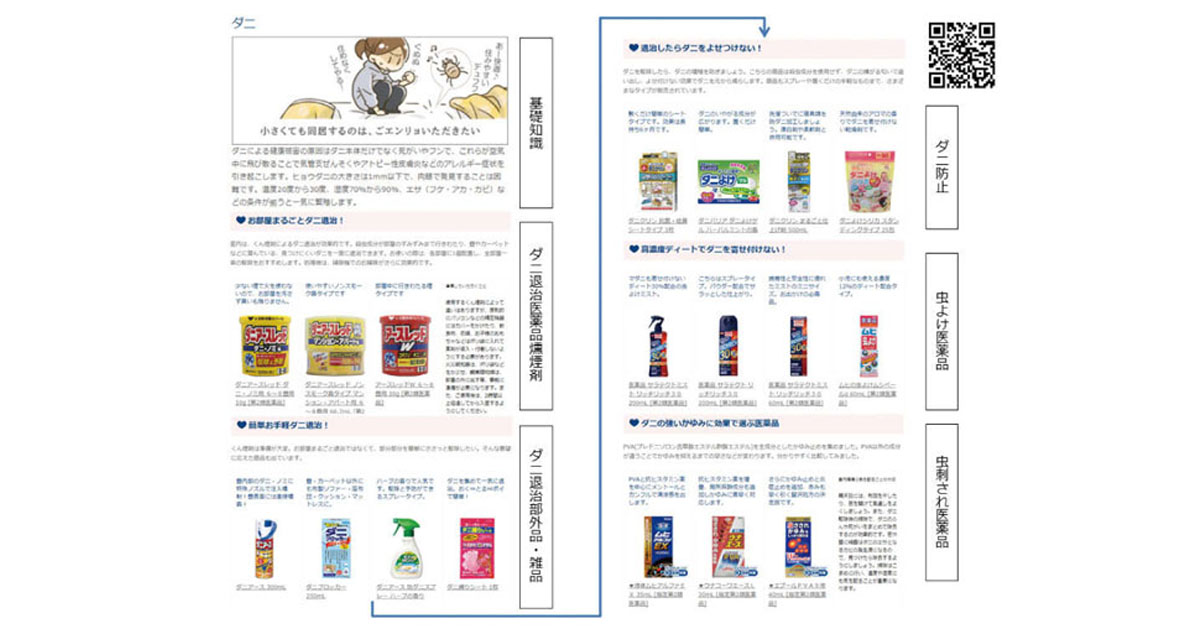

多く見かけるのは、(1)消費者が、販売側の設定したカテゴリーではなく、別カテゴリーの用途で購入する商品。たとえば、もともと病院や施設向けにシニア用栄養食品として発売された「メイバランスMiniカップ」(明治)が、介護コーナーでなく健康食品コーナーに陳列されているケースなどがこれにあたる。

(2)利用シーン・顧客ニーズを勘案した美容・健康・生活用品の提案。例えば花粉症の時期に、花粉症の医薬品と衛生用品カテゴリーであるマスク、日用雑貨カテゴリであるローションティッシュを1カ所に陳列するケースや、シミ・日焼けなどの色素沈着症に効果がある医薬品が保健栄養剤コーナーに加えて化粧品コーナーに美白化粧品と一緒に陳列されているケースがこれにあたる ...