10月2日、宣伝会議では「リサーチを活用したサイトデザイン」をテーマにセミナーを開催。スマートフォンやタブレットの普及に伴う環境変化の中で、顧客は商品・サービスをどのように感じ、理解し、サイトを使っているのか。適切なリサーチを行い、サイトで成果をあげるためのノウハウ、ケーススタディを紹介した。

パネルディスカッション:

ユーザーインサイトを捉えればサイトの結果はついてくる

パネルディスカッションには資生堂で、ウェブサービス「ワタシプラス」を手掛ける徳丸健太郎氏と、フィリップスでシェーバーやグルーミング製品のマーケティング戦略を担う藤井崇雅氏が登壇。データ分析をもとにした改善事例を紹介した。

美に関する悩みを解決するデジタルプラットフォーム「ワタシプラス」は、顧客のロイヤルティを高める役割を担う。コンテンツには、商品・店舗情報に加え、ビューティコンサルタントによる個別アドバイスもあり、最終的にはユーザーに実店舗やECサイトで商品を購入してもらうことを狙う(指標は会員数、売上など)。一方のフィリップスは、サイト直販はない。ウェブで求めるのは、「販売店での購入」ボタンのクリック率を高めること、マスメディアではできない深い理解を促すこと(指標はPV)、ランディングページ(LP)へのトラフィックを稼ぐこと(指標はCTR)、ブランドとのエンゲージメントの4つだ。

両社とも強化するのは顧客行動をトラッキングし次の打ち手に活かすことである。フィリップスでは、検討からファン化までのステップを6つに分け、効果や指標を整理。どのフェーズでどのタッチポイントを使うかを明確にすることで、サイト構築を担う外部パートナーともゴールが共有しやすくなったという。また6段階で指標を整理するようになってから、広告クリエイティブのA/Bテストだけでなく、離脱率や「販売店で購入」ボタンのCTRも比較・分析を始め、カスタマージャーニーの最適化、エンゲージメントにも取り組んでいる。

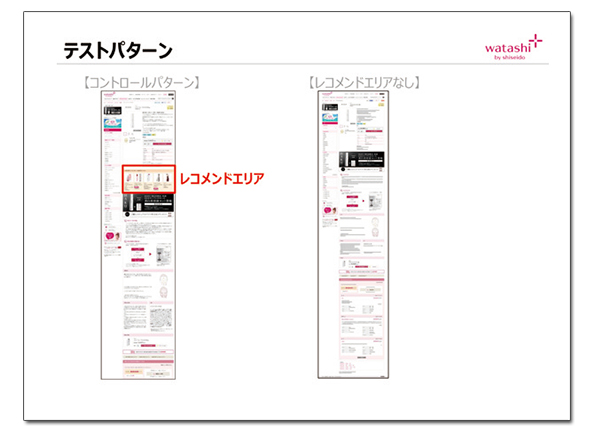

「ワタシプラス」では、顧客に合わせた最適なチャネルを追求するため、マーケティングオートメーションを導入。メールやLINE配信など、シナリオに合わせた顧客のアプローチを行っている。A/Bテスト例として徳丸氏が挙げたのは、オンラインショップの商品紹介ページ。他ページへの遷移を避けるためレコメンドエリアを削除したページを作成したところCV数が増。しかしよく分析すると、平均単価が下がっており、買い回りにはレコメンドが効いていることがわかった。「A/Bテストをして有意差がでないことも多い。それでもユーザーの琴線に触れるポイントは何か、どんなモチベーションでサイトに来ているのか、を繰り返し探り、インサイトを捉えることができれば、効果を上げられる」と指摘した。

資生堂のオンラインショップでレコメンドエリアを削除したページを作成したところ他ページへの遷移が減りCV数は増加。改善したかに見えたが平均単価は減。買い回り促進にはレコメンドエリアが有効だった。

フィリップスでは、BIN CTR(「販売店で購入」ボタンのクリック率)を測り、カスタマージャーニーにおける最適化に挑む。

講演:

リサーチデータの活用で最良なユーザーエクスペリエンスデザインを

「共感を得るサイトをデザインするには、顧客がどんな人で、どんなニーズを持っているのかリサーチするところから始まる」。こう話すのは、サイトのプロデュースを行うクロス・コミュニケーションの中川真充氏。講演では、PCメーカーのアプリ開発を事例に、戦略策定までの流れを解説した。アプリ開発の依頼があった当初は「競合対策でアプリを作りたいが、誰のためにどのような機能を持たせればいいのかは固まっていない」という段階だった。そこでまず現状の顧客を理解し、ターゲットとすべきユーザーを見つけ出すためのアンケート調査を行い、ユーザーの感じている課題を洗い出すリサーチの設計をしたという。

分析の結果、有力なユーザーとして見えてきたのは、PCで不具合が出たときに、自身で解決できるよう、製品利用に関する情報を求めている、新しい物好きのアクティブユーザー層。「不具合が起きたときに、ユーザーがメーカーに問い合わせをしても電話がつながらず、メールでの回答もすぐに得られず、結局ネットで調べて自分で対応していた」といった解決すべき課題も見えてきた。

セグメントした層ごとに、こうした課題を尋ねて集約し、ユーザーとなる人物像を可視化する。このプロセスを経てから、アプリの企画に移れば、適切なユーザーエクスペリエンスデザインを提供できるというわけだ。

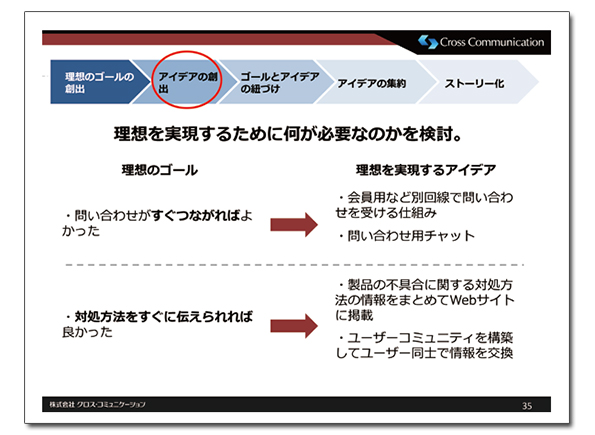

今回のPCメーカーのケースでは「不具合の対処方法をすぐにユーザーに伝えることができる」という理想の状況をゴールに定めた。それに対し、「製品の不具合に関する対処方法をサイトに掲載」「ユーザーコミュニティを構築してユーザー同士で情報を交換できるようにする」「問い合わせ用のチャットを導入する」などのアイデアの方向性を出し、さらに具体化して、共有・検討ができる戦略へと高めていった。

「より優先的に実行すべきことは何なのか、がイメージしやすいように、リサーチで見えてきた課題、解決方法、効果、顧客にとっての理想の状況を、ストーリーボードにし、ビジュアル化して戦略の提案を行っています。ストーリーボードでは実現すべき理想のゴールとそれに至る対応策が内包されているため、そのまま実施フェーズへの展開が可能です」と中川氏。リサーチ結果がより適切なサイトデザインの構築を支えている。

リサーチ分析をもとに、ターゲットの課題を解決するアイデアを出し、戦略を組み立てる。

サイトのリニューアルはどこから着手? まずは顧客インサイトの把握から

クロス・コミュニケーション

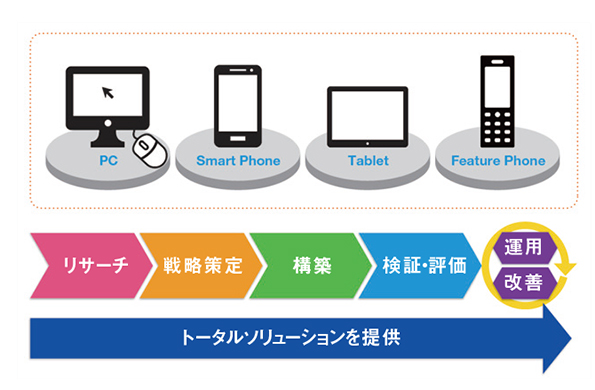

「サイトの効果をあげるにはリニューアルが必要、でもどこから手を付けていいのか…」。そんな販促担当者の悩みにこたえるのが、サイトやアプリ、システムの開発・運用を行うクロス・コミュニケーションだ。

マーケティングリサーチ事業を行うクロス・マーケティングのグループ会社であることを強みに、サイトの効果をより高めるための調査を行うのが同社の大きな特徴である。アンケート調査やインタビューを通じ、サイトの印象や訪問のきっかけ、比較検討した競合サイトほか、ユーザーが意思決定に至るまでの過程をリサーチ。アクセス解析だけでは分からないインサイトを発掘し、ボトルネックの洗い出し、ユーザーエクスペリエンスの設計を行う。

例えば、サイトの色合いといった数値化しにくいデザインについても、ターゲットへのリサーチ結果から導き出すことができる。今後はさまざまなデータと自社の持つリサーチデータを掛け合わせ、サイト改善の提案をさらに強化していく考えだ。

サイト開発に至るまでのリサーチから、ローンチ後の運用・改善まで手掛ける。

お問い合せ/株式会社クロス・コミュニケーション

〒163-1424 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

TEL.03-6859-2262

|

資生堂ジャパン デジタル事業部 企画室長 |

|

フィリップス エレクトロニクス ジャパン |

|

クロス・コミュニケーション セールスディビジョン |