1.はじめに

日経MJ、2013年6月9日版の記事に宮崎県小林市の四位農園の話が出ている。この企業は、以前は普通の大型農家だったが、06年に自社工場を設けて加工事業に参入した。そして顧客ニーズに合った冷凍野菜や乾燥野菜を生産する「オーダーメード型の農業」に変身を遂げた。その業務内容は着実に広がり、味の良さや安全性が評価されて、イオンなど小売業や外食産業であるロック・フィールドなど大手企業がこの野菜を採用し、栽培面積はこの10年間で2倍以上に広がり、著しい成長を見せている。

代表的な商品の一つがホウレンソウであり、自社農園で収穫したばかりのホウレンソウを近くの加工工場に運び、食べやすい大きさにカット。高性能の真空冷却装置で一気に冷やし、鮮度や風味を閉じ込めた状態で出荷している。ホウレンソウの場合、旬が冬場であり、露地栽培のため、栄養価が高い。その上、作物が育ちやすい時期を選ぶことで栽培コストも軽減可能という利点も加わった。この企業の強みは、旬の野菜の鮮度を真空冷却装置で瞬間に閉じ込め、その味、栄養価を高めたままで出荷できる点である。

また生鮮もの以外の例では、ヤマサ醤油の「鮮度の一滴」やそれに追随したキッコーマンの「しぼりたて生醤油」も鮮度を長く保持できるパッケージの工夫により鮮度を売り物にして人気がある。そしてアサヒビールは、主力商品のスーパードライを製造後3日以内に工場を出荷するという「鮮度実感」商品を出している。これに対し、キリンビールでは、岩手県遠野産の収穫直後の旬のホップを使い「一番搾りとれたてホップ生ビール」を限定生産で出している。

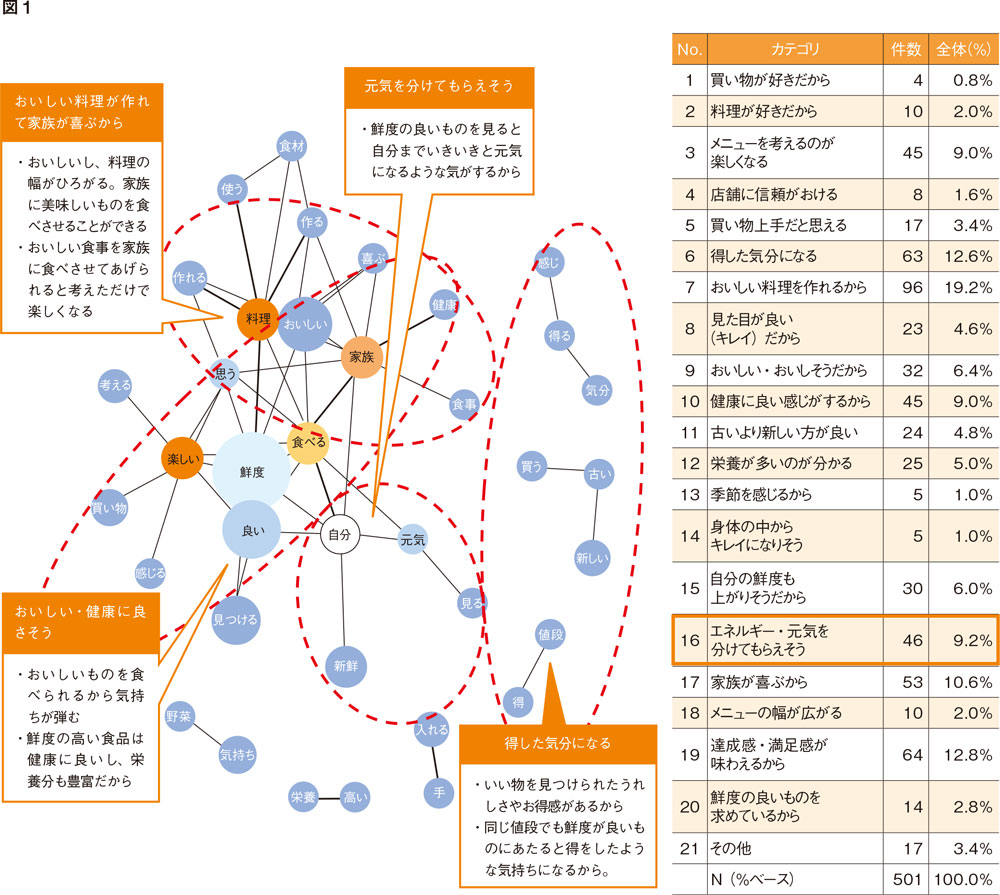

上記の例で見るように、これらの企業または商品はなぜ旬や鮮度を重視したビジネスモデルを実施するのか。旬・鮮度は食料品、特に生鮮ものにとっては非常に大きな強みを発揮する。しかしながら、肝心の旬・鮮度とは一体何を意味するのか。単にその味のおいしさだけなのか。もしそうでなく、それ以上の意味があるとしたら、小売業や外食産業においては、従来の旬や鮮度の訴求方法が不十分だったと言える。旬・鮮度は、言葉なしに理屈も超えて世界の人々にその価値が共感されている。今回は、この旬・鮮度の持つ価値について、消費者のインサイトを検討しつつ、考察する。またこれに関連したコープさっぽろでの店頭実験の結果も考察する。

2.「旬・鮮度」の意味

多くの小売企業・外食産業が付加価値を付けるために旬や鮮度を売りにしたマーケティングを懸命に実施している。しかしながら、旬も鮮度もその言葉以上に訴求されていないのではないか。旬も鮮度も当たり前によいものとして扱われており、おいしさ以外に、それ以上深く検索されることもない。また消費者もその属するライフステージに応じて旬・鮮度に求める根底価値が異なるのではないかと思われる。旬や鮮度には、その商品の持つ生命力の強さがある。それを求める程度がライフステージによって異なる可能性がある。もしそうであれば、ライフステージごとに異なる訴求をすることが重要となる。

ここで学習院マネジメント・スクールにおいて過去実施した「未来店舗の本質研究会」でのデプスインタビューのステートメントの一部を抜粋して示しておく。これは鮮度に関する40代主婦へのインタビューである。

「目に見えて分かる旬なものは、そうですね、食べたいし、買いたいですね。...年中、食べられるものもおいしいんだけど、今がおいしいといわれるものは、やっぱりいいですよね。...またボジョレー・ヌーボーも、毎年、飲んでみようと思うし、...一応、季節感のあるものは、食べるようにしてますね。それを食べるとやっぱり、ああ秋が来たなとか、冬が来たなとか感じますね」

このステートメントでは、被験者が季節感を大事にし、旬を重んじていることが分かる。