支えたい相手を徹底的に考えた 東京ガス 「子育てのプレイボール」

生活の基盤となるインフラ産業は、わかりやすいモノを介したコミュニケーションが難しく、それゆえ企業に対する信頼は必要だが、その醸成には難しさがある。長年、日常生活を描いたCMで数々の広告賞を受賞してきた東京ガスでは、どのようなコミュニケーションを行っているのか。広報部の中塚千恵氏に話を聞いた。

モノ・サービスの機能性の違いだけでは、差異が打ち出しづらいコモディティ化した市場環境においては、モノの背後にある企業の姿勢や考えに対する共感が消費者の行動を喚起するとも言われています。それでは、共感とはどのように醸成されるのでしょうか?またその企業やブランド姿勢に対する共感は実際に購買という経済活動にどこまでつながっているのでしょうか?実務の世界におけるコミュニケーション事例の他、人の共感が生まれるメカニズムにも迫りながら、マーケティングにおける共感の捉え方を考えます。

生活の基盤となるインフラ産業は、わかりやすいモノを介したコミュニケーションが難しく、それゆえ企業に対する信頼は必要だが、その醸成には難しさがある。長年、日常生活を描いたCMで数々の広告賞を受賞してきた東京ガスでは、どのようなコミュニケーションを行っているのか。広報部の中塚千恵氏に話を聞いた。

DE&Iの取り組みを世界各地で積極的に展開するなど、様々な施策でそのブランド姿勢を示してきたアメリカン・エキスプレス。2022年にグローバルで始まった新たなブランドコミュニケーションでは、旅行やエンターテインメントを通して得られる「喜びの瞬間」に焦点を当てたクリエイティブを制作した。その背景について、ブランド&コミュニケーション副社長の杉本美穂氏に話を聞く。

1966年の発売以来、広告に様々なタレントを起用し、耳に残るCMソングや「ポッキーダンス」などでも話題を呼んできた江崎グリコの「ポッキー」。近年、同ブランドのテレビCMでは、家族や友人同士の自然な日常を描いている。その背景について、広告部の川野格氏に話を聞いた。

生活者との接点のひとつとなるSNS運用において、ファンがつくりだす投稿の活用に課題を感じる企業は多い。トヨタ自動車のUGC活用コンテンツ「みんなのトヨタグラム」について、SNSアカウントの開設当初から関わってきたトヨタ・コニック・プロの2名に話を聞いた。

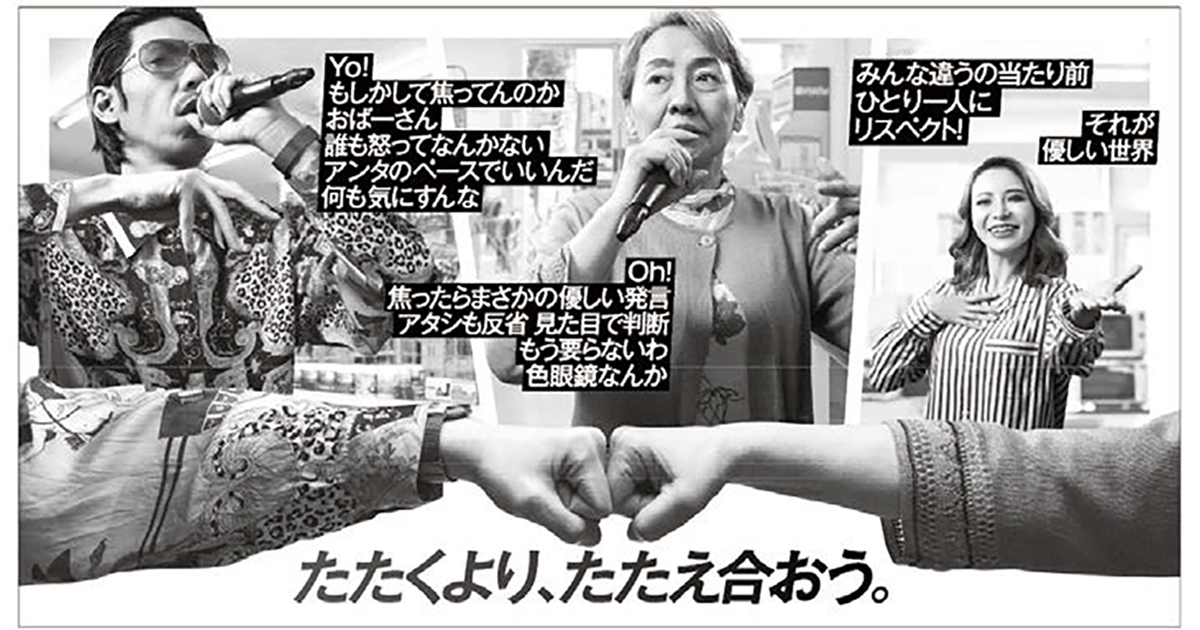

人々が「共感」を覚える内容は、時代とともに移り変わっていくもの。だからこそ、万人に共感されることが求められる「公共広告」の制作は、ハードルが高いと言えるだろう。50年にわたり社会に向けたメッセージを発信してきたACジャパンの取り組みについて、常務理事の佐藤隆之氏に話を聞いた。

新興ブランドにとって、認知と共感を形成していくためにどのようなコミュニケーションが必要なのだろうか。2019年、D2Cブランド『COROLIS』を立ち上げたストークメディエーション代表取締役CEOの梅野祐樹氏に話を聞いた。

消費者からの「共感」を、企業がいかにして集めるのか?そうした視点は、事業成長を図る上で欠かせない時代になった。今、多くのファンを抱える企業はどのような点を意識しているのだろうか。カゴメの田口るみこ氏と、有隣堂の鈴木宏昭氏が対談する。

「mRNA(メッセンジャーRNA)」を使用したワクチンにより、日本はもとより世界的な認知度を獲得したモデルナ社。そんな同社は2022年10月より日本市場にてテレビCMの放映を開始した。テレビCMに期待する効果とは何か。その背後にある戦略とは。同社コミュニケーションズ&メディアシニアディレクターの清水俊亨氏に話を聞いた。

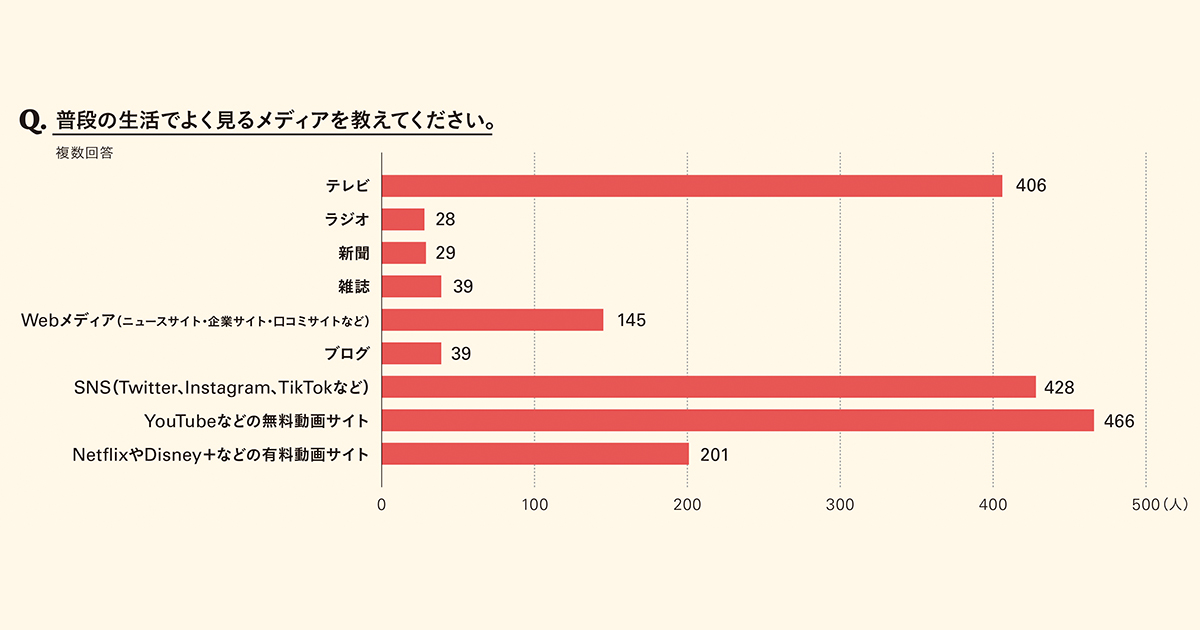

「共感」のブランド戦略はあらゆる年代を対象としたコミュニケーションも多いが、特に若年層を対象としたブランディング施策で重視されるケースが多い。それでは実際に若年層は広告に共感することはあるのだろうか?編集部では第60回「宣伝会議賞」中高生部門に団体応募した全国の中学生・高校生の協力を得て、広告についての調査を実施。その結果と傾向をレポートする。

消費者がブランドに対して抱く「共感」を紐解くと、人と人との関係性に帰着する。そもそも「共感」とはどのような心理状態なのか。どのように育まれるものなのか。『共感の正体』(河出書房新社)著者の山竹伸二氏が解説する。

» もっと見る

» もっと見る

» もっと見る

» もっと見る