ウソが見破られる時代 自分の言葉で語られたパーパスだけが生き残る

社会環境が大きく変わる中で、自らの存在意義を再定義する必要に迫られる企業も増えている。創業当時から事業内容が変わったとしても、自分たちが存在する理由とは何か?それを伝えるのが「パーパス」だ。それでは、パーパスを軸とする経営において、「言葉」が果たす役割とは何か、SMOの齊藤三希子氏が解説する。

広告がその目的を達するためには、そこにある言葉がまず対象者にしっかりと「伝わる」ことが大切です。しかし、情報過多の現在において、伝える意思があるにもかかわらず、伝わらないままに終わってしまう言葉も増えてきています。加えて価値観が多様化した現代、ときにその違いが人と人との間に分断を生み出してしまうことすらあります。同じ言葉を使っていても、その言葉を受け取る側と同じ文脈を共有していなければ、伝わらないばかりか、摩擦を生んでしまうことにもなりかねない。広告の言葉も同様で、大きな力と同時にリスクもはらんでいるのが現在の状況です。本特集では、広告業界だけでなく多様な領域で、伝わる言葉の哲学をもって仕事に取り組む方々に取材。価値観多様時代の言葉の在り方、使い方を考えていきます。

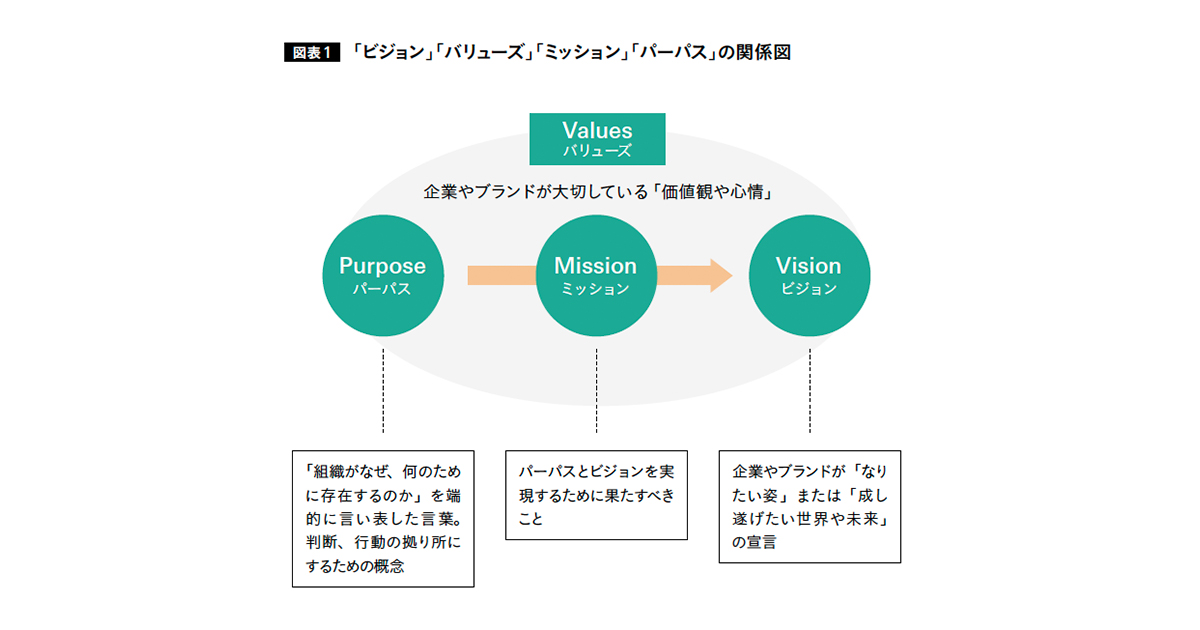

社会環境が大きく変わる中で、自らの存在意義を再定義する必要に迫られる企業も増えている。創業当時から事業内容が変わったとしても、自分たちが存在する理由とは何か?それを伝えるのが「パーパス」だ。それでは、パーパスを軸とする経営において、「言葉」が果たす役割とは何か、SMOの齊藤三希子氏が解説する。

「わかりやすく伝える」ということを意識したとき、「論理的」という単語を連想する人は多いが、実際に論理的に物事を説明できると感じている人は少ない。そもそも「論理的」とは何なのか。論理的になるにはどうすればいいのか。小論文講座を運営する「vocabow小論術」校長、吉岡友治氏が解説した。

電通の権すよん氏と岩田泰河氏は2021年6月、『ウェブ電通報』でジェンダーへの意識を対談形式で発信する連載『話そうよ、ジェンダーのこと』を開始した。受け手への想像力を常に働かせることが必要な話題を発信する際に二人は、何を意識しているのだろうか。

「言葉」で想いを伝える手段はさまざまだ。中でも、歌詞の中に登場する「言葉」に共感し、心を動かされた経験がある人は少なくないだろう。「なぜあの歌詞は心に響いたのか」。作詞家のいしわたり淳治氏が、自身の印象に残った歌詞フレーズを用いながら、歌詞における「言葉」の役割について語った。

マスに向けて情報を発信するテレビ。情報番組やスポーツ中継など、その発信において欠かせないのがアナウンサーの存在だ。毎日たくさんの視聴者へ向けて「言葉」を伝えている彼らは、どのような想いで「言葉」を紡いでいるのか。フジテレビアナウンサーの倉田大誠氏に考えを聞いた。

「病理医ヤンデル」として、本業の病理医の傍らTwitter、執筆活動を続ける市原真氏。言葉を使って診断結果が「伝わって」初めて仕事が成り立つと話す“病理医”としての市原氏と、Twitterで多くの人に発信する“ヤンデル先生”としての市原氏がもつ、「言葉観」を聞いた。

新井茂晃氏は、「ファッションを書く」という活動をしているテキストデザイナー。一般的に「見て」「着て」楽しむものと捉えられるファッションデザインの言語化に挑戦している。言葉にするのが難しい事象や感情を伝えるとき、新井氏は何を意識しているのだろうか。

チームメンバーをはじめ、ファン、スポーツ記者とのコミュニケーション力が求められるアスリート。中でも言語化は「勝利」のためにも必要だと語るのが元Jリーガーで上武大学准教授の岩政大樹氏だ。岩政氏が考える、「伝える」と「伝わる」の違いとは。

あらゆる職業において、「言葉」はもっとも重要なコミュニケーションツール。とりわけ、公務員という職業は、業種・業界、属性の異なる住民たちと毎日「言葉」で会話する必要がある。だからこそ、一発で「伝わる言葉」を話す力が必要だと話す、藤枝市理事の山梨秀樹氏に話を聞いた。

日本の広告市場においては、インターネット広告費がテレビ広告費を追い抜くなど、広告メディア環境は大きく変わってきた。ではこの変化は、広告における言葉にも影響を与えているのだろうか。コピーライター/クリエイティブディレクターとして活躍する吉岡虎太郎氏が考える、インターネット登場前と今の違いとは。

» もっと見る

» もっと見る

» もっと見る

» もっと見る