非デジタル企業のDXとは? 企業はどうデータを取得し活用していくべきか

コロナによって消費者のオンラインシフトが加速し、企業側もデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進が急務に。では、DXが求められる時代に、非デジタル企業はどのように対応していけばいいのか。淑徳大学経営学部の雨宮寛二教授が解説する。

近年、国内企業でも高まっていたDX(デジタルトランスフォーメーション)の気運は、コロナ禍によって一気に加速しました。マーケティングにおけるDXの肝ともいえるのが、データの利活用。ブランド体験が競争軸になる時代、顧客のデータをもとに、商品やコミュニケーションを日々改善し、満足度を高める努力が欠かせません。しかし、コロナ禍によって加速した消費者のデジタルシフトに合わせオンラインのチャネルを拡充し、データ取得ができるようになったとはいえ、有効に活用するためには戦略だけでなく、データが有効に機能する社内体制の構築も必要。理想論だけでは進まない、データ利活用を基点としたDXの方法論について、実践をもとに考察していきます。

コロナによって消費者のオンラインシフトが加速し、企業側もデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進が急務に。では、DXが求められる時代に、非デジタル企業はどのように対応していけばいいのか。淑徳大学経営学部の雨宮寛二教授が解説する。

コロナ禍でオフラインのチャンネルの一部が機能しなくなり、非デジタル分野の企業においてもDXは待ったなしの状況になっている。では、企業はどのようにデータの利活用を推進すればよいのか、アンダーワークスの高橋諭氏に聞いた。

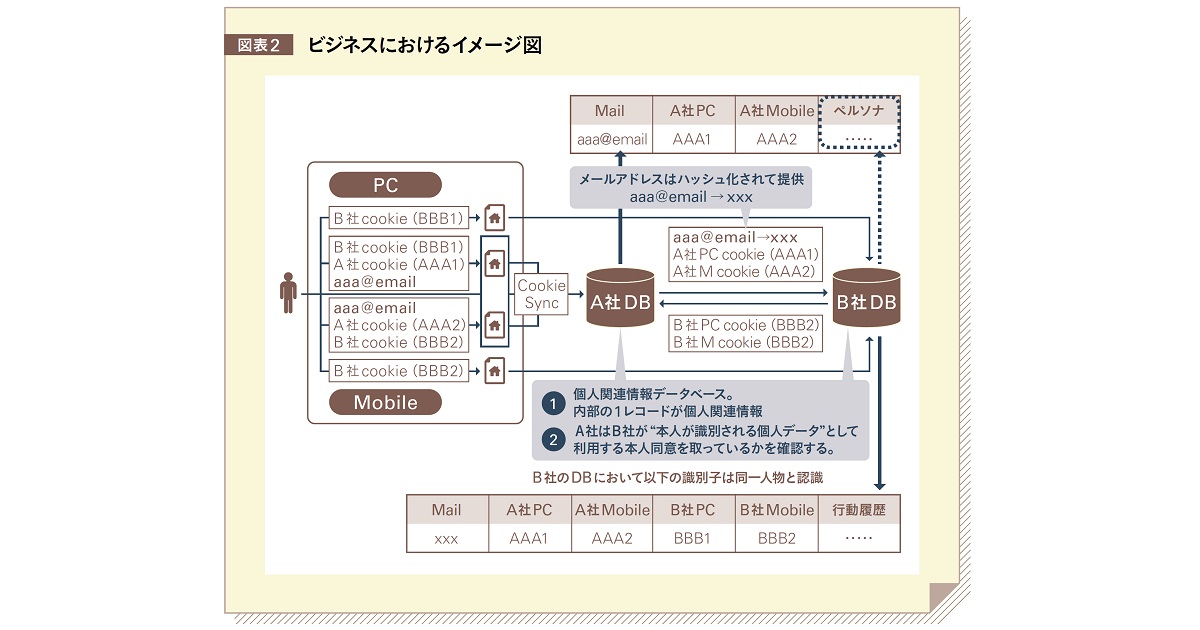

データを収集・管理・活用するIT担当者やマーケターにとって、「個人情報保護法」は必要不可欠な知識。ここでは、今年6月12日に公付された改正法の、押さえるべき要点について日本情報経済社会推進協会 常務理事 坂下哲也氏が解説する。

消費者の購買行動がデジタルシフトする中で、多くの企業が販売チャネルのデジタルシフトに対応してきた。しかし顧客との直接接点がない製造業などは、思うようにデジタル化は進んでいない状況にあった。それが、今回のコロナ禍で一転。コマース領域のDXの取り組みが国内でも加速しているという。コロナ禍で、いま日本企業のコマースマーケティングはどう進化しているのか。電通の「Dentsu Commerce Room」の小林氏、山内氏、ネイト氏に話を聞いた。

2019年9月フジテレビジョンは視聴者参加型の新サービス「CxM シーバイエム」を発表した。テレビ番組やCMをスマートフォンと連動させるこの新たな仕組みは、視聴データを活用したCMの効果測定だけではなく、さまざまなデータとの連携でより幅広いマーケティングへの活用にも可能性を秘めている。

自社が抱えるデータだけでは、顧客を一面的にしかとらえることができず、真に顧客を理解した、One to Oneのコミュニケーションを実現することは難しい。そのような中で、昨年からデータ連携を進めるKDDIは、それぞれの顧客基盤やデータを活かした新しいプロモーションに取り組んでいる。

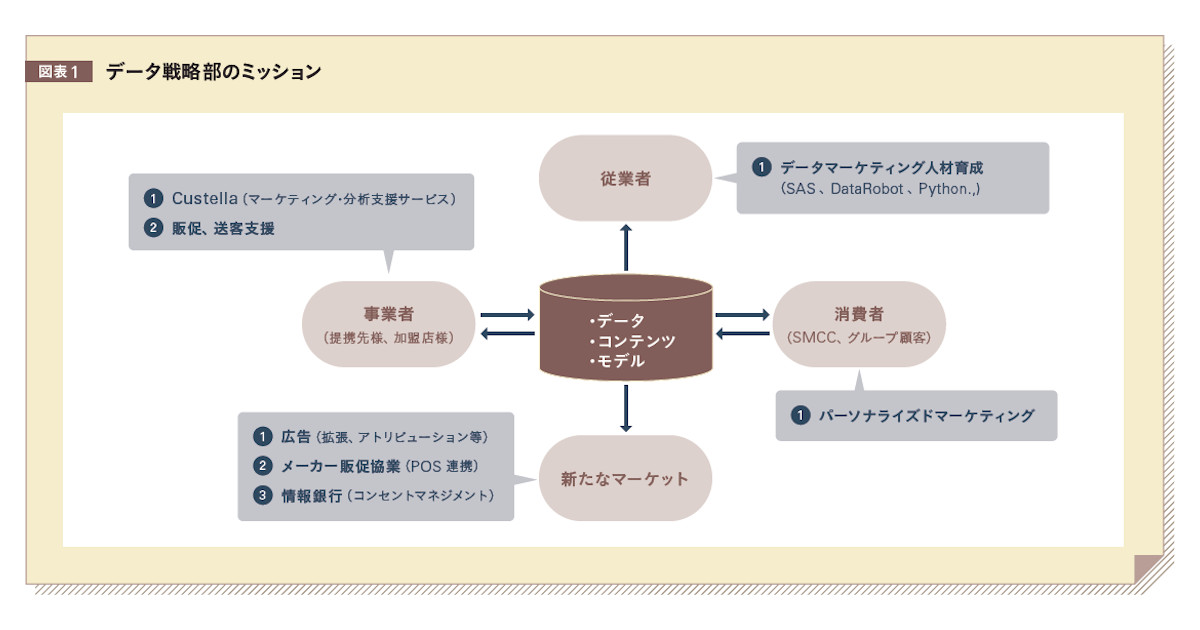

「Apple Pay」「Google Pay」などプラットフォーマーの参入も進む決済市場。国内のキャッシュレス業界でもトップクラスの「カード会員数」と「加盟店数」を誇る三井住友カードは、ここ1年半で急速にデータ利活用を進めている。

内閣官房デジタル市場競争本部は、今年6月に開催された第4回デジタル市場競争会議(議長:菅義偉内閣官房長官(当時))にて、「デジタル広告市場の競争評価 中間報告」を公表した。デジタル市場における公正な競争実現のためにどのようなルールが必要なのか。現在、最終報告に向けて広告主、パブリッシャーなど多くの関係者にヒアリングを行っているという、内閣官房デジタル市場競争本部の成田達治氏に話を聞いた。

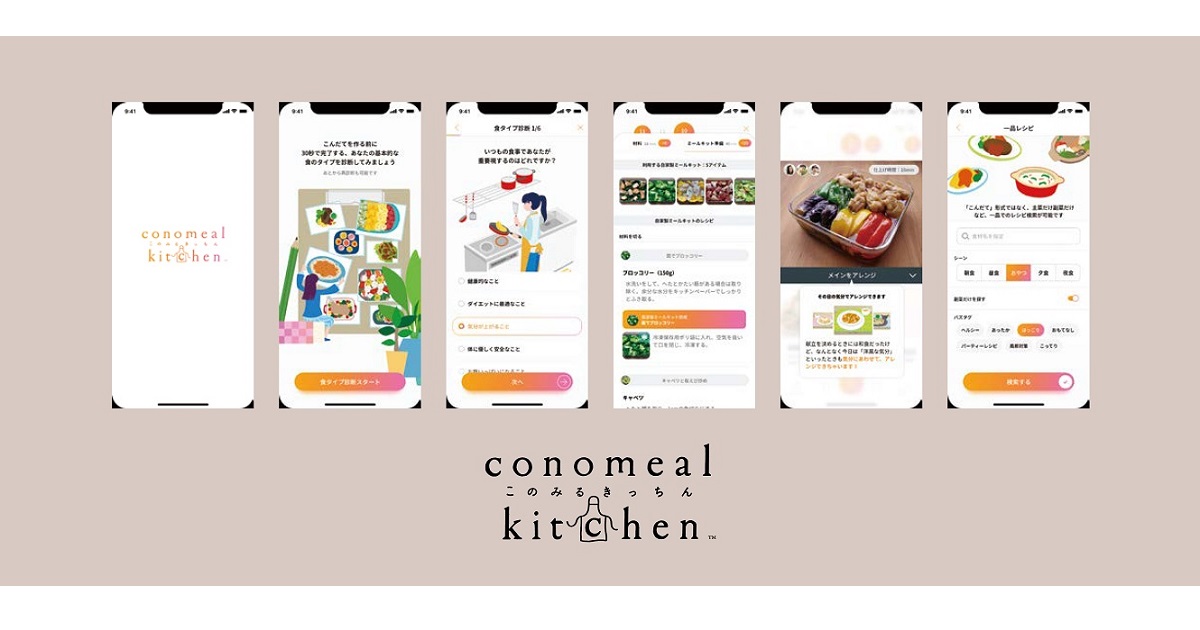

人々の生活に欠かすことができない「食」。しかし、人の「おいしい」という感情には非常に多くの要因が関わっており、その解明は難しかった。ニチレイはデータを活用し「個人にあったおいしさ」を可視化するシステム「conomeal」を構築。「おいしさ」の可視化でどのような価値が生まれるのか、技術戦略企画部 事業開発グループの関屋英理子氏に話を聞いた。

コロナ禍により、人々の健康に対する意識が高まっている。アシックスでは7月に共同開発によって誕生したスマートシューズ「EVORIDE ORPHE(エボライド オルフェ)」を発表。「EVORIDE ORPHE」が生み出す新たな価値や今後の構想について、アシックス執行役員でありスポーツ工学研究所長の原野健一氏に聞いた。

» もっと見る

» もっと見る

» もっと見る

» もっと見る