発信者の世界観を壊さない インバウンド施策での海外の口コミ活用

2014年頃より、インバウンド向けのプロモーション施策で売上を伸ばしてきたパルコ。この数年で同社のインバウンド施策はどのような変遷をたどってきたのか。施策の中でインフルエンサーマーケティングにも携わってきたパルコ CRM推進部業務課長の山口豪氏に話を聞いた。

インターネットの登場以前から、消費者の口コミは消費行動に影響を与える存在でした。それが企業による一方的な発信では、なかなか消費者に情報が届きづらくなっている状況の中で、第三者による発信をマーケティング活動に戦略的に取り入れる視座がますます必要になっています。折しも消費者の発信力が高まり、人が"メディア化"する状況も生まれています。そこで注目されるのが、各領域に存在するインフルエンサーと呼ばれる、ターゲット層の意識や行動に影響を与える人たちの存在。しかし、昨今はステルスマーケティングの問題がメディアでも取りざたされるように、インフルエンサーと企業の関わり方には難しさも伴います。特集ではインフルエンサーと呼ばれる人たちが、消費に大きな影響を与えている現実を前提としながら、単なる流行りの手法として捉えるのではなく、その本質を理解したうえでの実践の方法を探っていきます。

2014年頃より、インバウンド向けのプロモーション施策で売上を伸ばしてきたパルコ。この数年で同社のインバウンド施策はどのような変遷をたどってきたのか。施策の中でインフルエンサーマーケティングにも携わってきたパルコ CRM推進部業務課長の山口豪氏に話を聞いた。

時計ブランドにおいて世界観を重視した広告展開を行ってきたカシオ計算機。他の国内時計メーカーと異なり、タレントを起用した広告はあまり打たない方針だ。そんなカシオ計算機が、積極的にインフルエンサーを活用する理由、その戦略の背景とは何か。時計全般のプロモーションを行っている、カシオ計算機 営業本部 時計プロモーション部 部長の上間卓氏に話を聞いた。

インフルエンサーマーケティング施策は、BtoC商材での導入が一般的だ。しかしパナソニックの社内分社であるコネクティッドソリューションズ社(CNS社)では、BtoB事業においてインフルエンサー施策を導入している。その狙いは、どこにあるのか。同社の鈴木恭平氏に話を聞いた。

最近の企業キャンペーンではインフルエンサー施策が組み込まれたものが多い。ここ数カ月で実施されたキャンペーンの中でも、インフルエンサーを活用したものをピックアップ。各社はどのような目的でインフルエンサーを活用しているのだろうか。

発信力や影響力が増した個人に対して、企業からのタイアップやコラボの依頼が増えている。インフルエンサー側は、そうした企業からの依頼をどのように考えているのか。SNSなどで人気の専門家に、企業との付き合い方について聞いた。

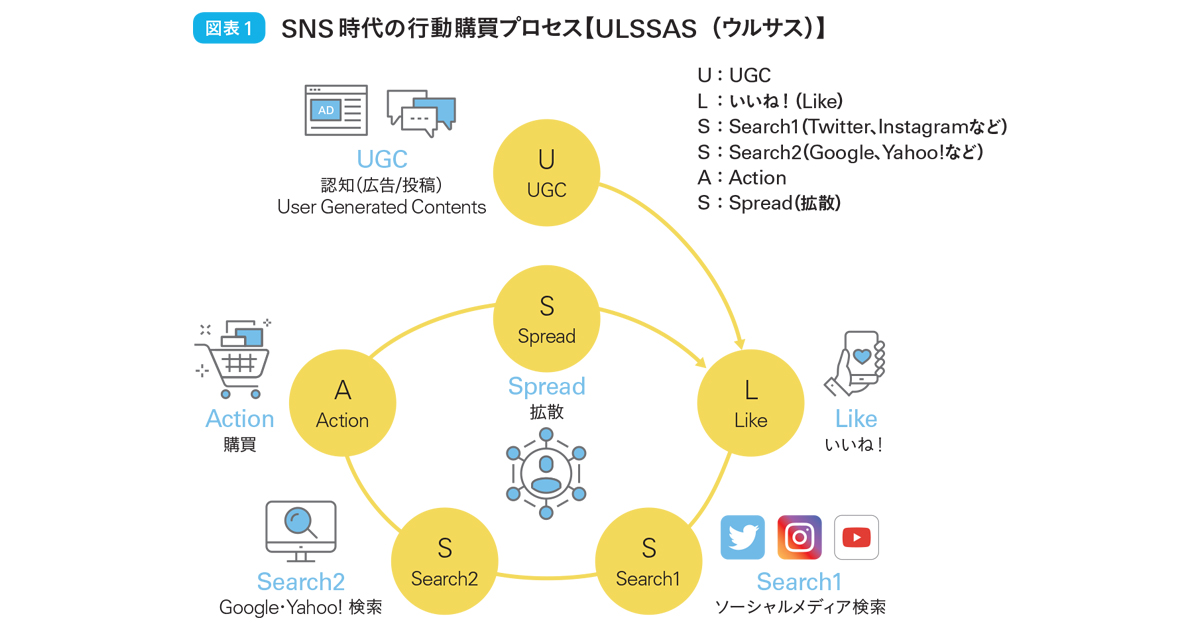

「AIDMA」、「AISAS」など、消費者の態度変容モデルは複数存在する。さらに、SNSの浸透など情報環境が変わったことで、新たなモデルが提唱され始めている。そのひとつが「ULSSAS(ウルサス)」だ。発案者のひとりであるホットリンクCMOの飯高悠太氏にそのポイントを聞いた。

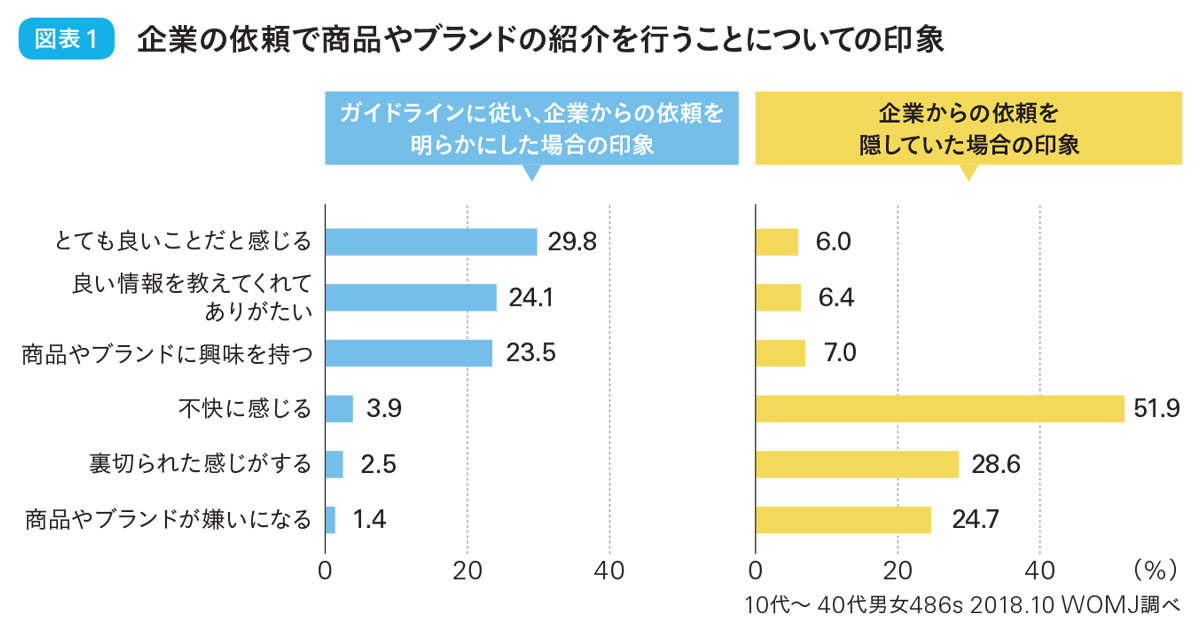

消費者を騙す行為になる「ステルスマーケティング(ステマ)」が、企業のマーケティング活動において問題になっている。消費者が購買において口コミを重視するようになったため、自然な口コミを装い消費者を欺くことで利益を得ようとするやり方も生まれているのだ。ステマの現状、さらに企業が守るべき点について、WOMマーケティング協議会の理事である宇賀神貴宏氏が解説する。

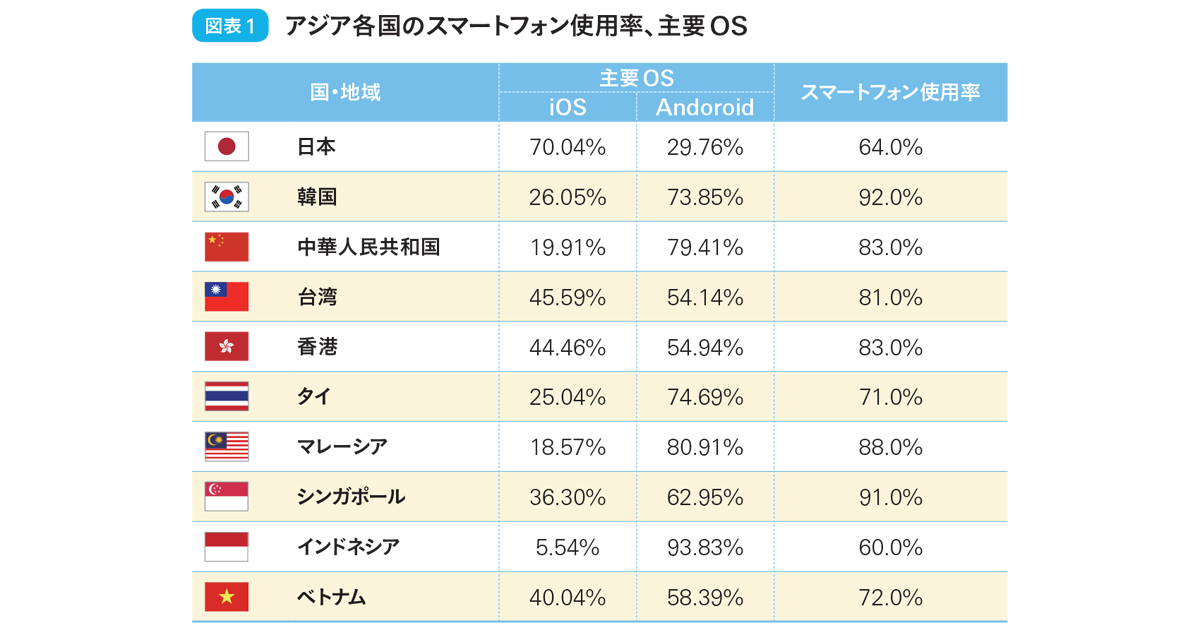

アジア各国を対象としたインバウンド施策などで、インフルエンサーが起用されることは多い。これは国別に違いはあれども、インフルエンサーが消費者の行動に大きな影響を与えているという事実があってのこと。ここでは各国のインフルエンサー事情を中心に、アジア各国のメディア接触・情報収集・消費行動を読み解いていく。

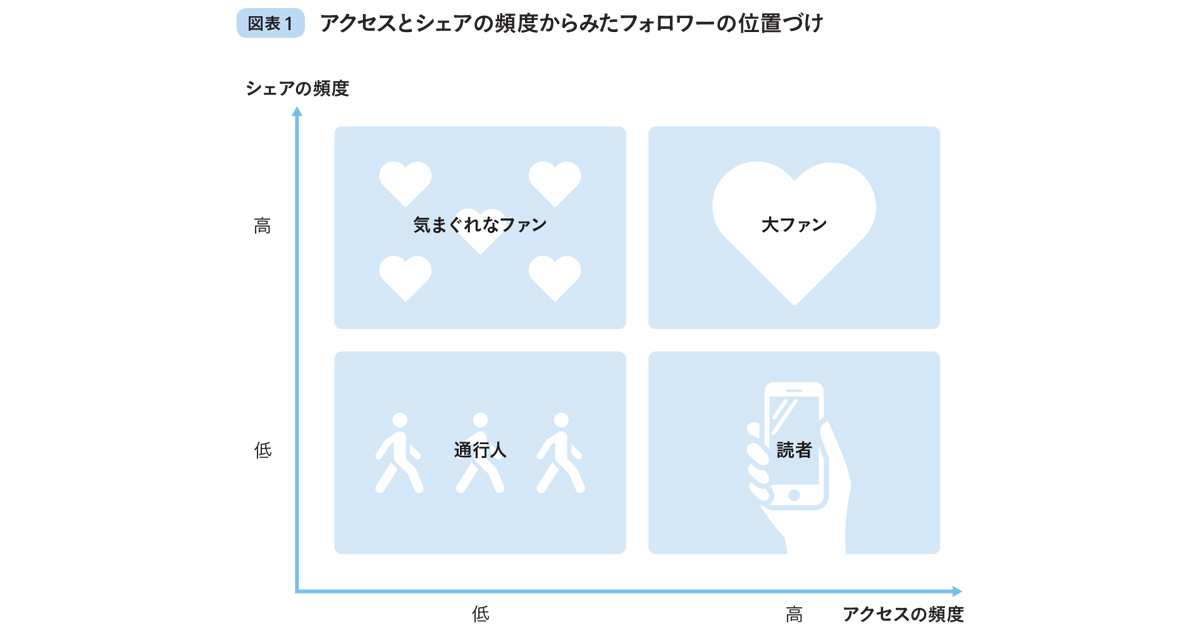

消費者が広告をスルーする行動が見られる今、影響力のあるインフルエンサーからの発信に注目が集まり、多くの施策が実行されてきた。しかし、広告と同じようにリーチ目的でその価値を捉えていては、その真価を発揮させることはできない。改めて今、インフルエンサーが注目される背景や、問題点、捉え方などを、上智大学の新井範子教授が解説する。

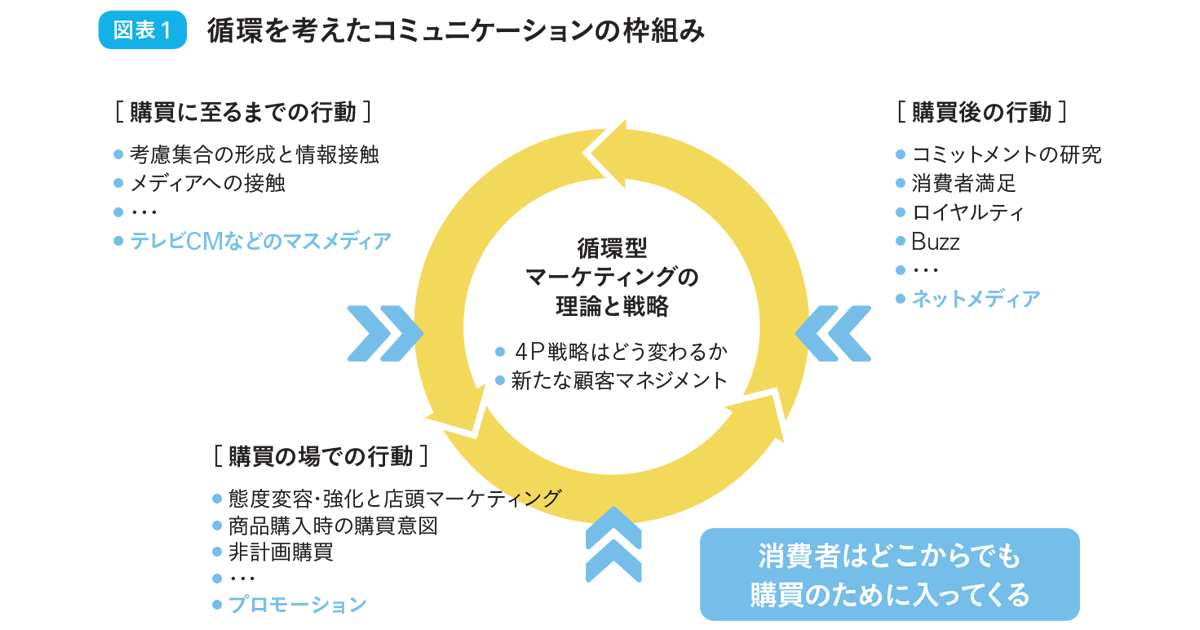

インターネット時代の消費者購買行動研究をもとに、慶應義塾大学商学部の清水聰教授が提唱した「循環型マーケティング」。口コミの影響力が重視される現在の環境において、企業はこのモデルをどうマーケティング実務に生かすことができるのだろうか。