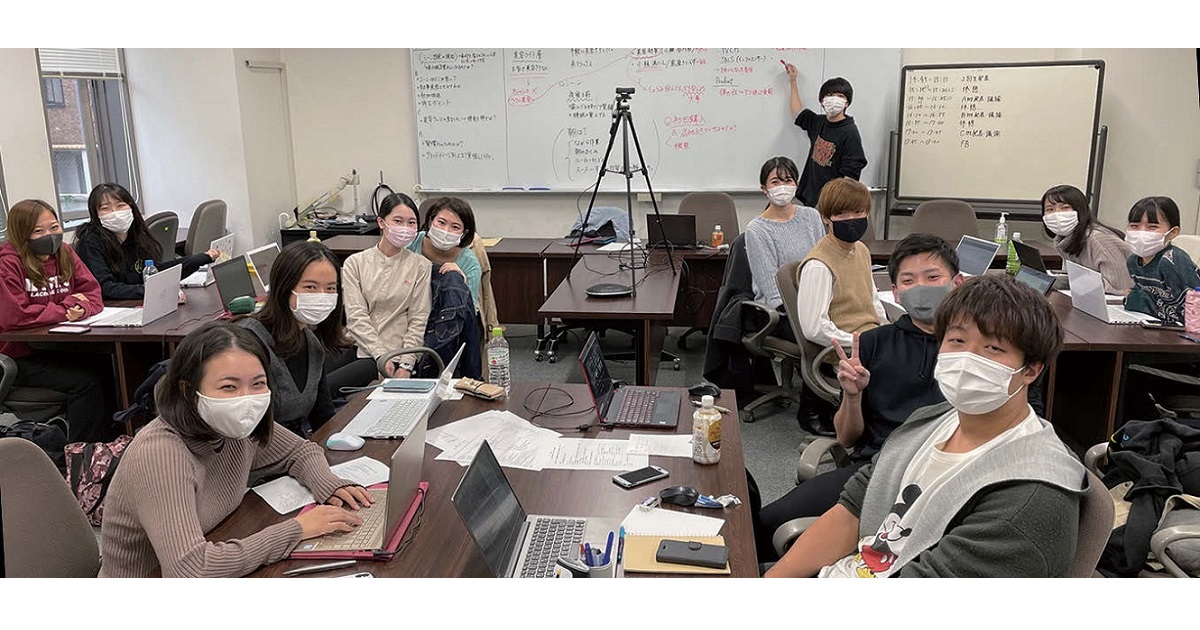

プロジェクトでマネジメントの手法も学ぶー岡山大学 日高優一郎ゼミ

岡山大学の日高ゼミでは、3年次で企業連携の商品企画プロジェクトに取り組んでいる。

岡山大学の日高ゼミでは、3年次で企業連携の商品企画プロジェクトに取り組んでいる。

藤村ゼミではまず、共同研究を通して仮説立案や調査票のつくり方、分析の仕方を学ぶ。4年次の卒業研究については、マーケティング領域に限らない、自由なテーマ設定が可能だ。

今年度にできたばかりの井関ゼミ。1期生の募集にあたり井関助教は、「いちから組織をつくり上げたい人」と声をかけたという。そこでゼミ内には、企画部・広報部・産学連携部の3つの“部署”を発足。理念やロゴ、活動内容も、学生たちが主体となって決めていった。

東海学園大学経営学部の特徴は、1年次から少人数制のゼミが開講されることにある。春学期は学籍番号で割り振られ、自由に選択できるのは秋学期から。2年次、3年次と進級のタイミングで選びなおすことはできるが、8割以上の学生が、初めに選択したゼミで持ち上がるという。

理工系総合大学である東京理科大学。そのなかで唯一の文系である経営学部は、1993年の設立以来「経営を科学する」を理念に掲げ、学生たちは文理の枠にとらわれず、数量的・実証的な視点から、企業経営にアプローチする手法を学んでいる。

デザインと広告コミュニケーションを学ぶ佐藤ゼミの基本は、課題解決型学習(Project-Based Learning)。与えられたテーマに対して、数カ月から半年、プレゼンテーションをゴールに議論を重ねる。

1、2年次の授業で学んだマーケティングをリアルな場で実証することを通し、実践的な学びを得ることを目標としているという平木ゼミ。定番はキャンパス内にあるコンビニエンスストアの協力を得た店舗実験だ。

成城大学経済学部では2年次から継続してひとつのゼミに所属し、4年次には全員が卒業論文を提出する。

2013年4月、ビジネスデザイン学科設立に携わった藥袋准教授。近年、経営やビジネス学部を新設する女子大学は増えてきているが、その意義について「学問としての知識はもちろんですが、ビジネスやマーケティングの知見を通して、女性のライフステージで生じる様々な壁を乗り越えていくすべを身に着けていってほしい」と話す。

若林ゼミの活動の中心は、事例を基にした演習だ。特定の業界やブランドについて、事前にグループごとに検討してケース課題についてプレゼンし、全体でケースディスカッションを行う。