「推し」 新たなコミュニケーションのインフラへ

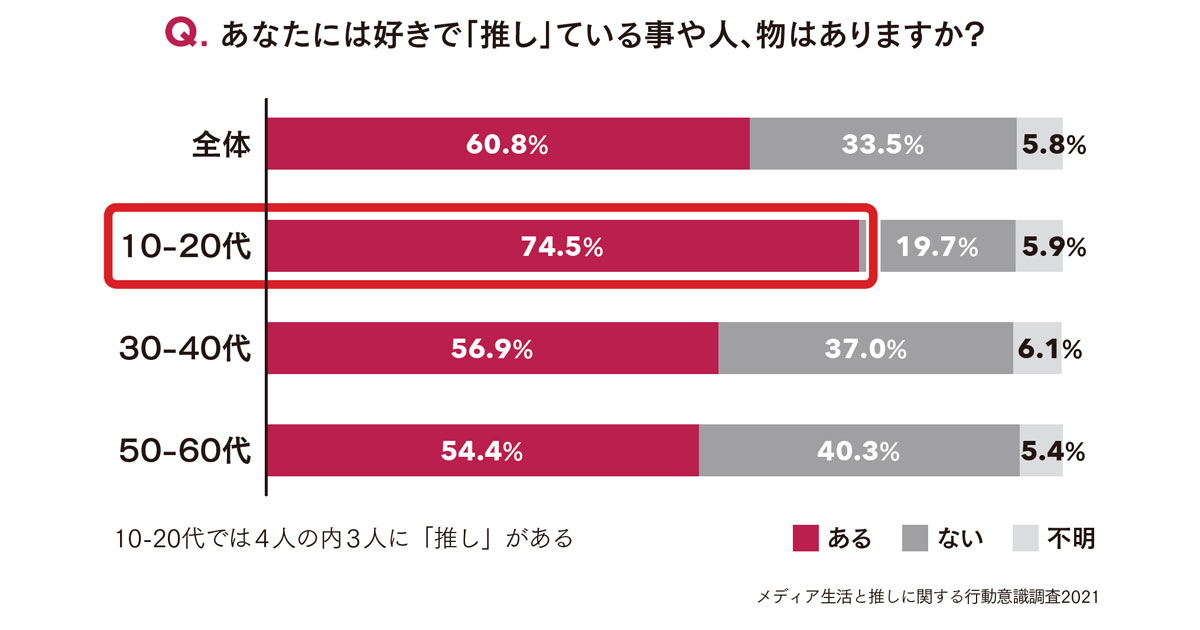

このコロナ禍で「推し活」が非オタク層まで一気に拡大した。2021年12月にメディア環境研究所が行った「推し」についての研究から「推し」がなぜここまで話題になり、どのようなことが起こっているのかを博報堂DYメディアパートナーズの山本 泰士氏と野田 絵美氏が解説する。

店舗はモノを売るだけでなく、消費者にメッセージを届ける「メディア」としての役割も担っています。店舗を「メディア」として捉えたとき、常に「旬」なニュースが発信されている演出を施すことで、店舗イメージの鮮度を保ち、「いま行きたい」という消費者の動機をつくります。では、店舗のニュース性を高めるような「旬ワード」にはどのようなものがあるのでしょうか?販促企画・施策に生かせる8つの旬ワードを解説していきます。

このコロナ禍で「推し活」が非オタク層まで一気に拡大した。2021年12月にメディア環境研究所が行った「推し」についての研究から「推し」がなぜここまで話題になり、どのようなことが起こっているのかを博報堂DYメディアパートナーズの山本 泰士氏と野田 絵美氏が解説する。

1990年後半から2000年代に生まれたZ世代が購買力を持ち始める中、どうすれば彼らに響く施策を打ち出せるかと悩む企業も多いのではないだろうか。Z世代が興味を持つカルチャーとその背景について、SHIBUYA109 lab.の長田 麻衣氏に話しを聞いた。

2021年の新内閣では脱炭素社会の実現が掲げられ、日本でのサステナブル社会への対応はますます加速している。若年層の意識もサステナブルへ向かう中、販促現場ではどのように取り組めばよいか。電通テックの倉澤 博行氏が解説する。

「今年の新語2021」で「チルい」が大賞を受賞した。「チル」という言葉は非常に多義的だが、Z世代を理解する上で重要なキーワードだ。Z世代の特徴とプロモーションについて考える際のヒントをマーケティングアナリストの原田 曜平氏が解説する。

Facebookが「Meta」に社名変更したことを皮切りに、「メタバース」は一躍注目を集め、世界的にも大きなトレンドになっている。販促領域での活用についてSynamonの武井 勇樹氏が解説する。

5G/6Gの時代の到来、ブロックチェーン技術の進歩、メタバースの普及……。「オンライン」「オフライン」といった区別は過去のものになるかもしれません。そうした際、最適な購買体験の提供とはどうあるべきか。コネクテッドコマースの中村 武治氏が解説します。

ここ数年、スタッフの採用で苦労している企業や店舗は多いのではないだろうか。そうした中、ロボットによる無人化や自動化に期待が集まっている。配膳ロボットの導入でサービスの充実と働きやすい環境整備に取り組む、すかいらーくレストランツの笹村 啓介氏に話を聞いた。

新しい販売チャネルとして「自動販売機」に注目が集まっている。非対面は、コロナ禍において有効なチャネルであることはもちろん、従来は自動販売機で提供をしてこなかったものを提供することで、話題を生むきっかけにもなっている。自動販売機の可能性についてスキマデパートの岡部 祥司氏が解説する。