僕はコピーライターの難しさと奥深さを味わっている。

名刺にコピーライターという肩書がついたのは、30歳を過ぎてからだった。

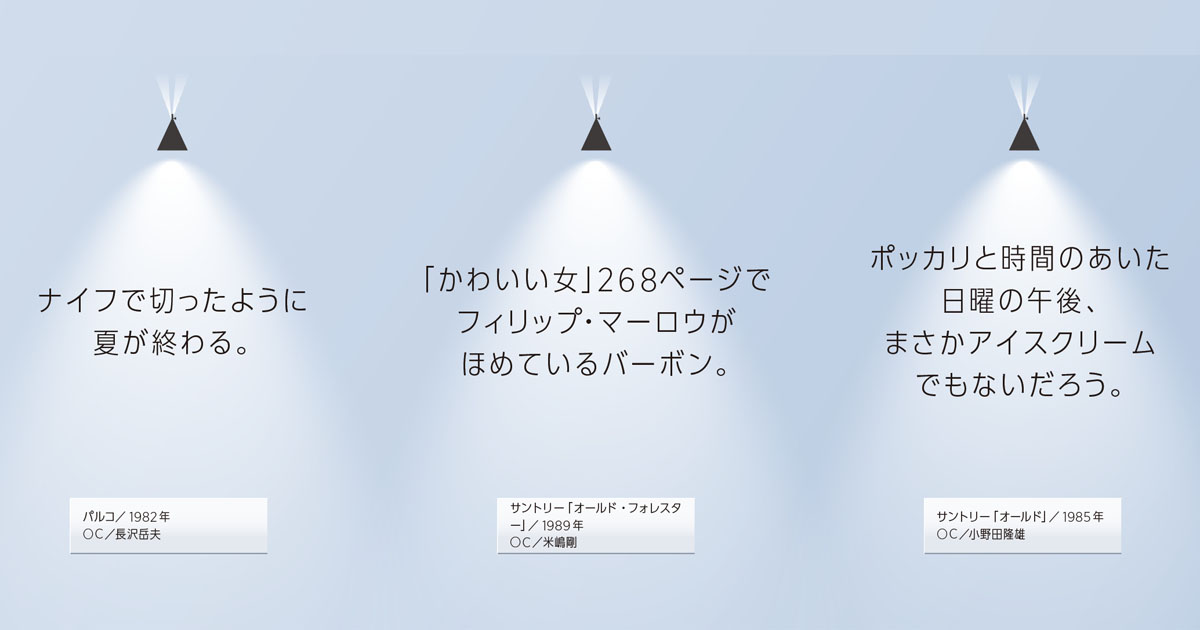

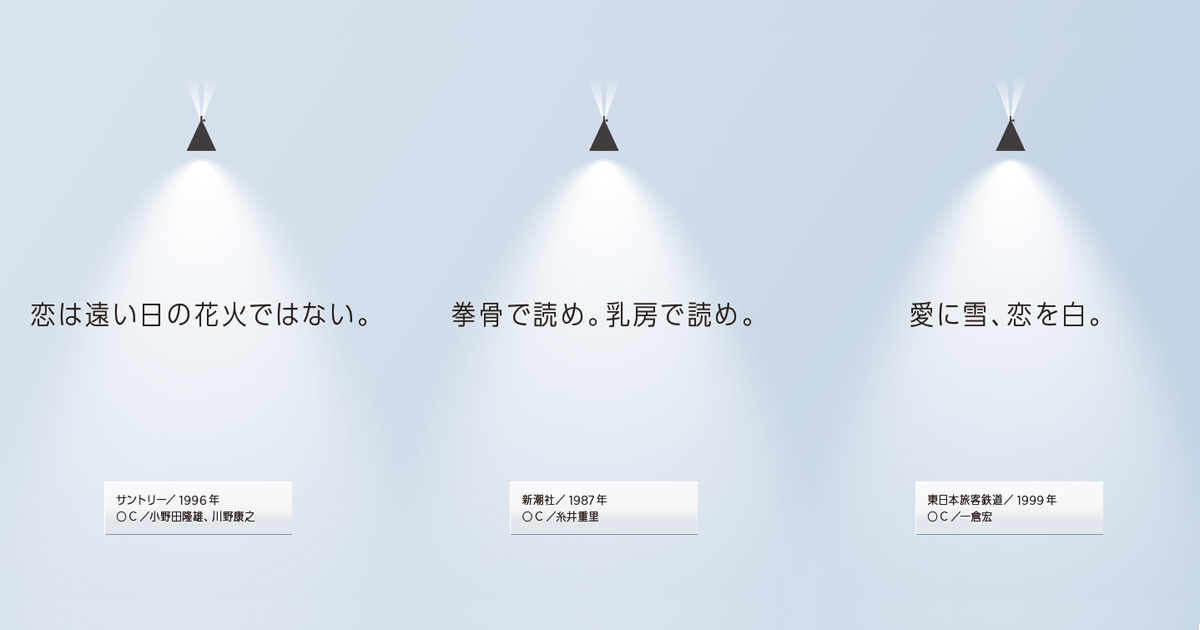

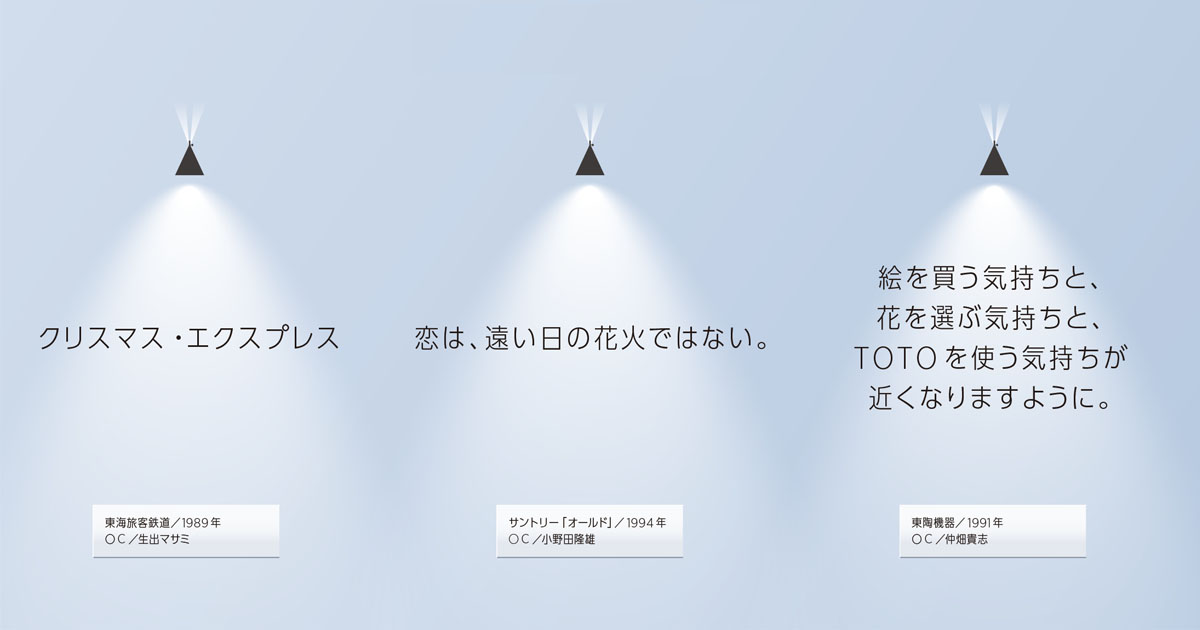

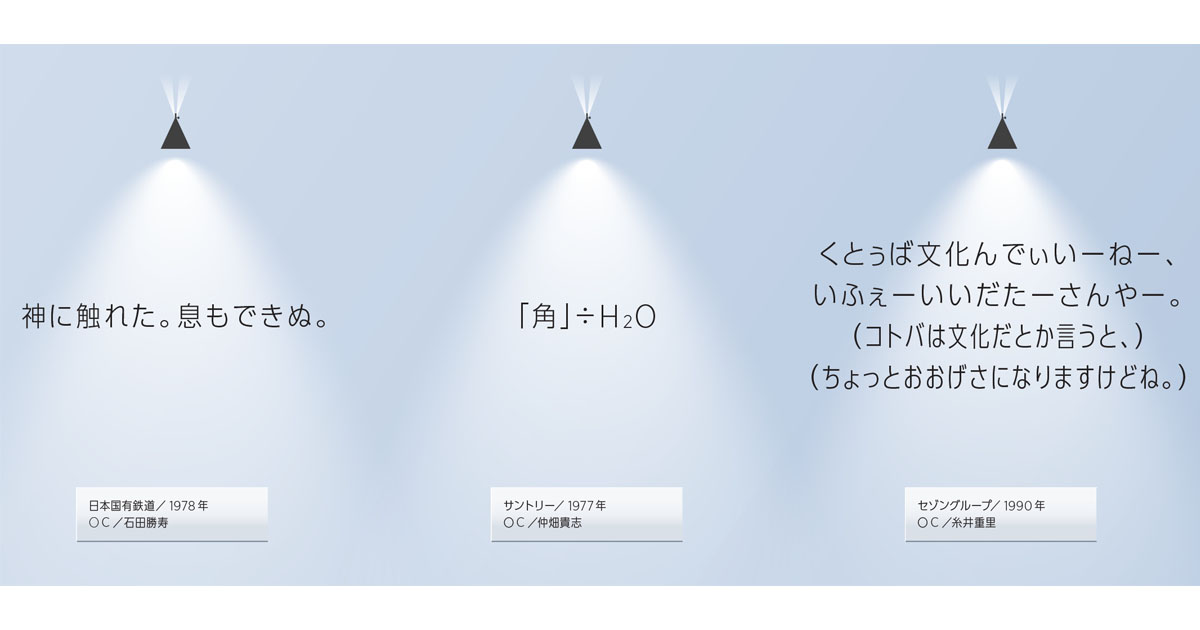

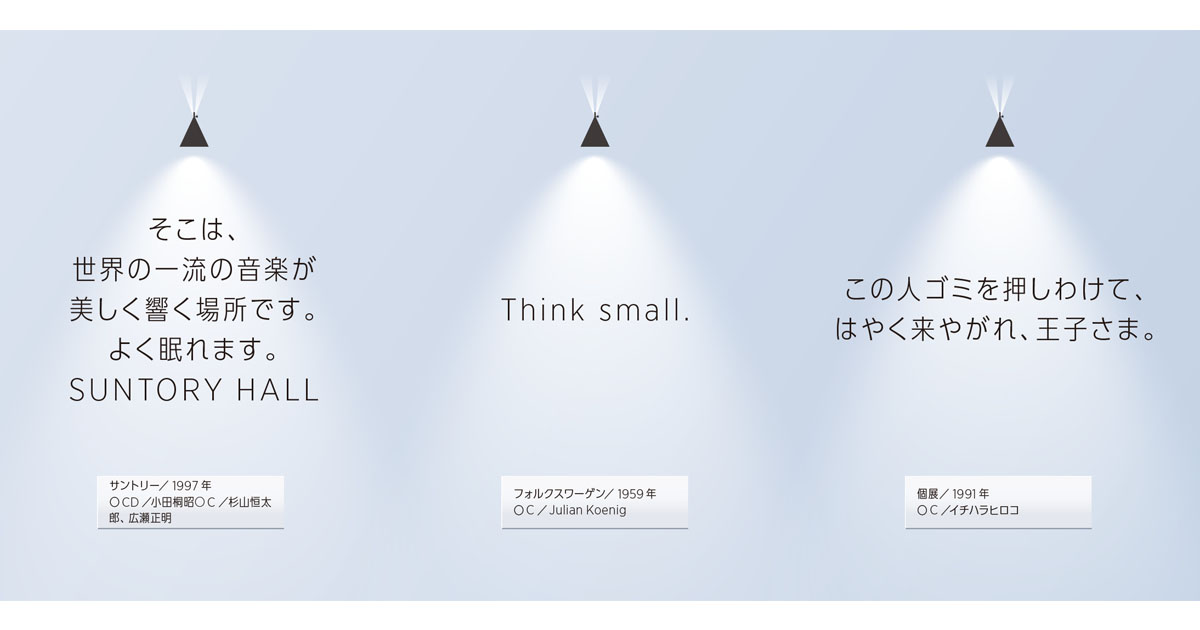

名作コピーの時間

名刺にコピーライターという肩書がついたのは、30歳を過ぎてからだった。

「糸井重里」を名乗る人物から、突然ツイッターのダイレクトメッセージが届いたのは、2016年の初め頃だった。

コピーや広告についての、「よく出来てるね」という感想が苦手です。

1983年、駿河台。21の僕は、大学の購買部で広告批評別冊「糸井重里全仕事」を見ていた。就活の面接で必ず「なぜ法学部なのに広告会社を志望するのか?」と聞かれては「世の中、コピーライターブームですよね。なんかカッコイイなあと思って」と正直に答えるわけにもいかず…。そんな時、目に飛び込んできたのが「金魚って、平和がつくったんだって。」というコピー。

「できれば2000年以前の広告で、ご自身がそのコピーに触れた頃の随想を…」とご依頼いただいたのですが、これが面白いほどまったく思い浮かばない。「学生時代に街角で出会った1行が、僕の人生を変えたんスよ」とか「バイト先のBARの常連さんがコピーライターの○○さんで…」みたいな素敵なエピソードを書きたいのは山々なんですが、就職でその先の日本から上京してきた僕には、そんな気の利いたエクスペリエンスなど微塵もないわけです。

1つめの思い出は、中学生のとき。時代はバブル絶頂。田舎育ちの僕には無縁の世界だったが、テレビからその気分だけは感じられた。とくにトレンディドラマ(バブル景気に制作されたテレビドラマを指すらしい)が好きだった僕は、あの頃を象徴するトレンディなCMにもたくさん触れていた。

コピーライターになりたいと思ったことがありませんでした。そもそも自分が何に向いているか、何をすべきか、さっぱりわかりませんでした。それが理由でずいぶん長い学生期間を過ごし、ひょんな縁で広告代理店に内定し、人事局の方に「クリエイティブ局に興味ある?」と言われ、コピーライターを志しました。そんな始まりでした。なんのトレーニングも受けていないし才能もあると思えないし、ただただ心配でした。

ずっと、コピーライターを名乗ることに抵抗があった。名刺を渡す時はいつも「コピーライターの杉山です」とは言わず、「クリエイティブの杉山です」と伝えていた。自分はコピーを書くだけにとどまらず、ビッグアイデアを実現する人になりたいんだ。コピーライターという肩書きは、その足枷になるのでは。無知な先入観から、どこか窮屈さを感じていた。

正直に言うと、広告会社に入社した時、僕は全く広告に興味がなかった。デザイナーだったけど、本当は画家やアーティストになりたくて。普通の人には理解できないような現代アート的なものが好きだった。他人の商品を売るために作る広告なんてバカらしいとさえ思っていた。

4歳の娘が大好物のトマトを食べたあと、「うまいっ⋯テーレッテレー!」と発した。元ネタはもちろん「ねるねるねるね」の魔女のCMであるが、四半世紀前の名作を娘が知るわけはない。私はいまだに自分が無意識で「ねるねるねるね」のナレーションを呟きながら食事をしていることに気づかされた。「ねるねるねるね」という呪文のような名は、言語が意味や論理である以前に呪術的なものであるということを思い出させてくれるが、その呪力は世代を超え私の家族にも影響を与えている。感銘を受けた私は、しばらく1日3食を「ねるねるねるね」で過ごした。