人として語りかけてくるコピー

1986年当時。私はまだ10代の学生で、昼間に学校へ行って、夜は宣伝会議の講座に通ってました。

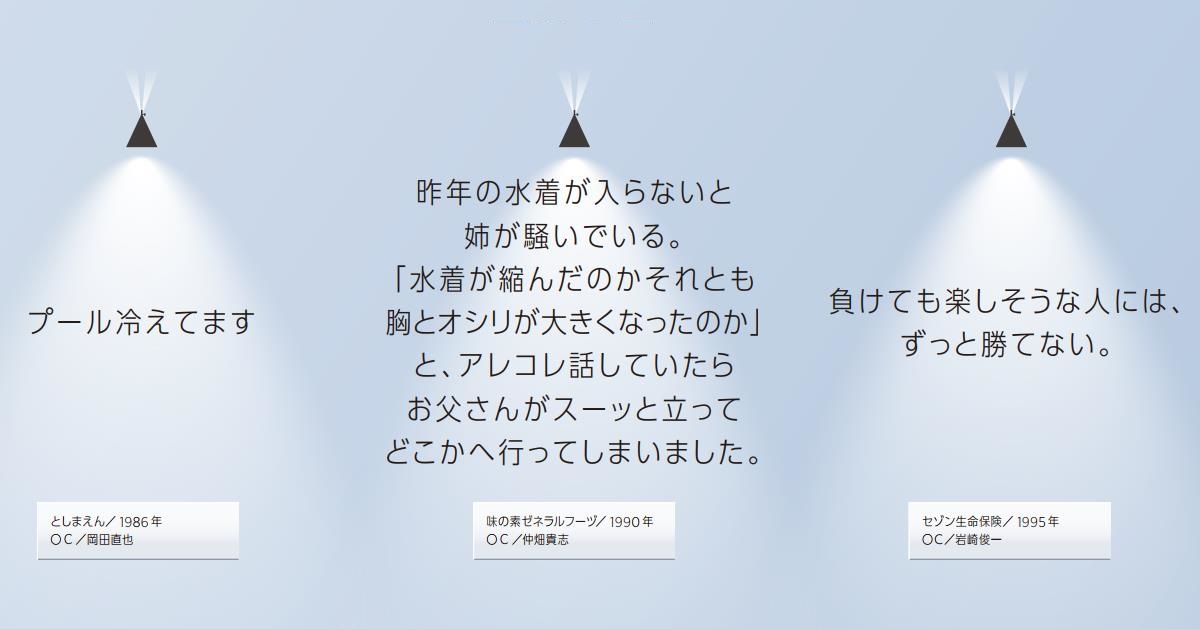

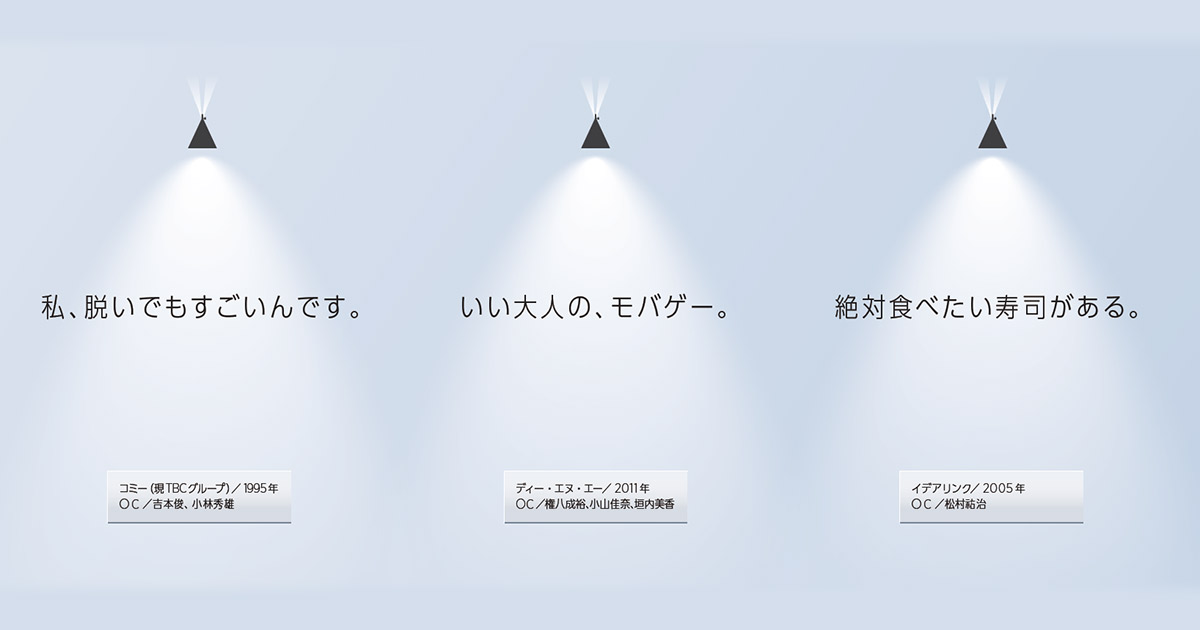

名作コピーの時間

1986年当時。私はまだ10代の学生で、昼間に学校へ行って、夜は宣伝会議の講座に通ってました。

石川県金沢市でコピーライターを名乗ってもう18年になります。それでもやっぱり年に数回は初めてお会いするクライアントに「コピーライターって実在するんですね」などと言われます。

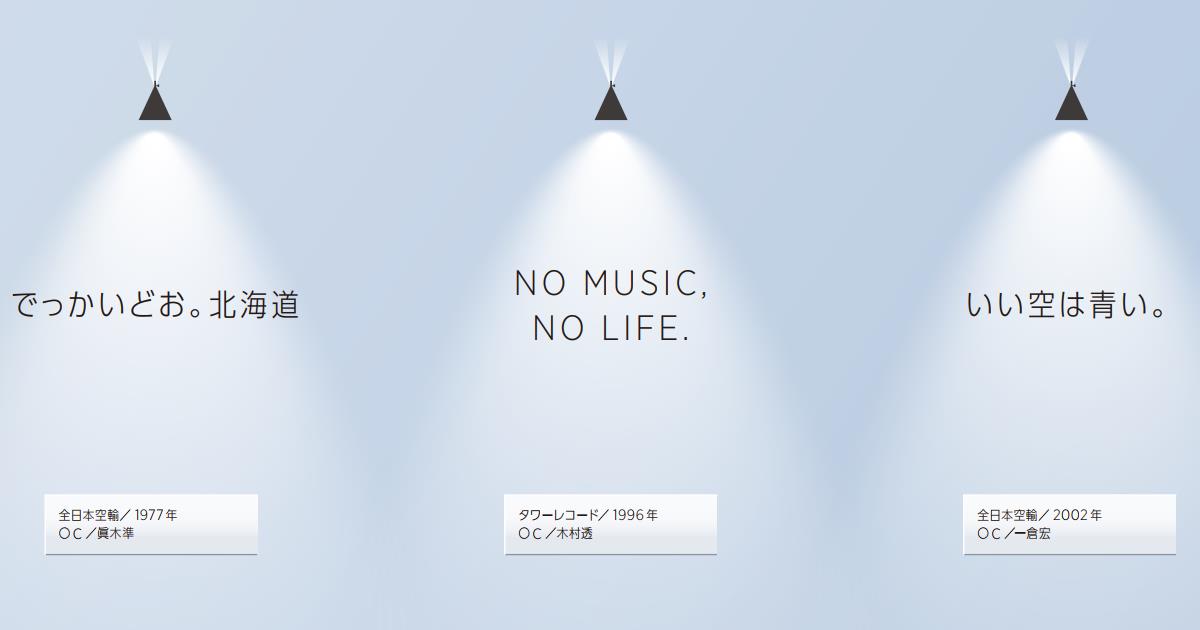

北海道が「でっかい」というコピーと出会って、もう40年以上も経ってるんですね。当時この広告を見て、行ったことのない北海道に冒険心を駆り立てられたのを覚えています。

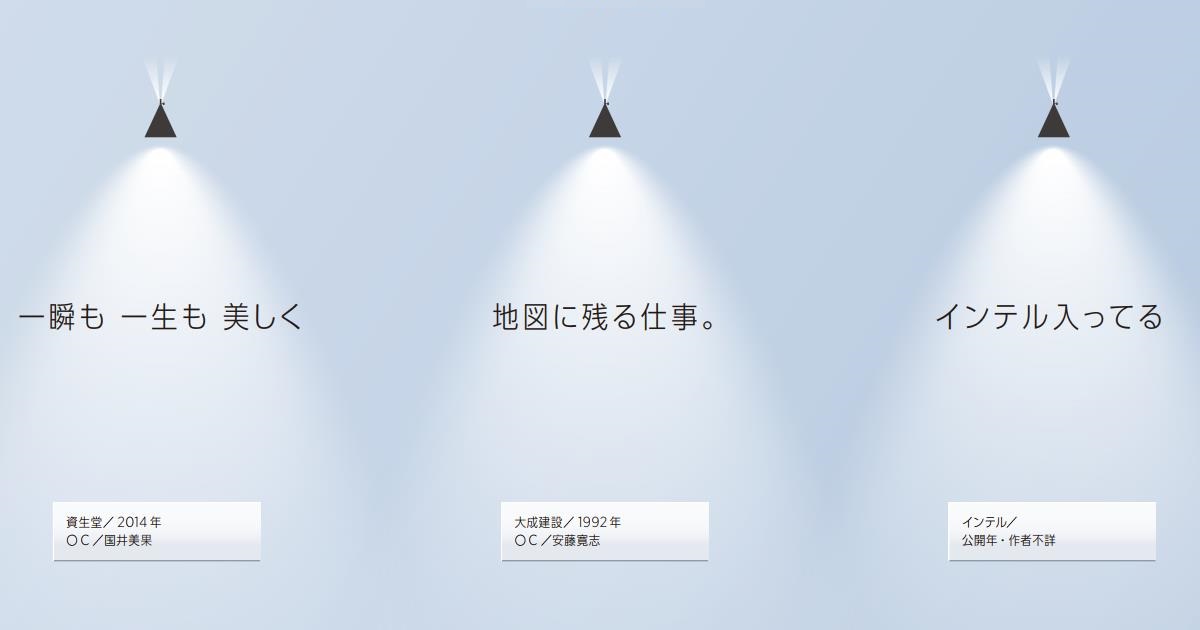

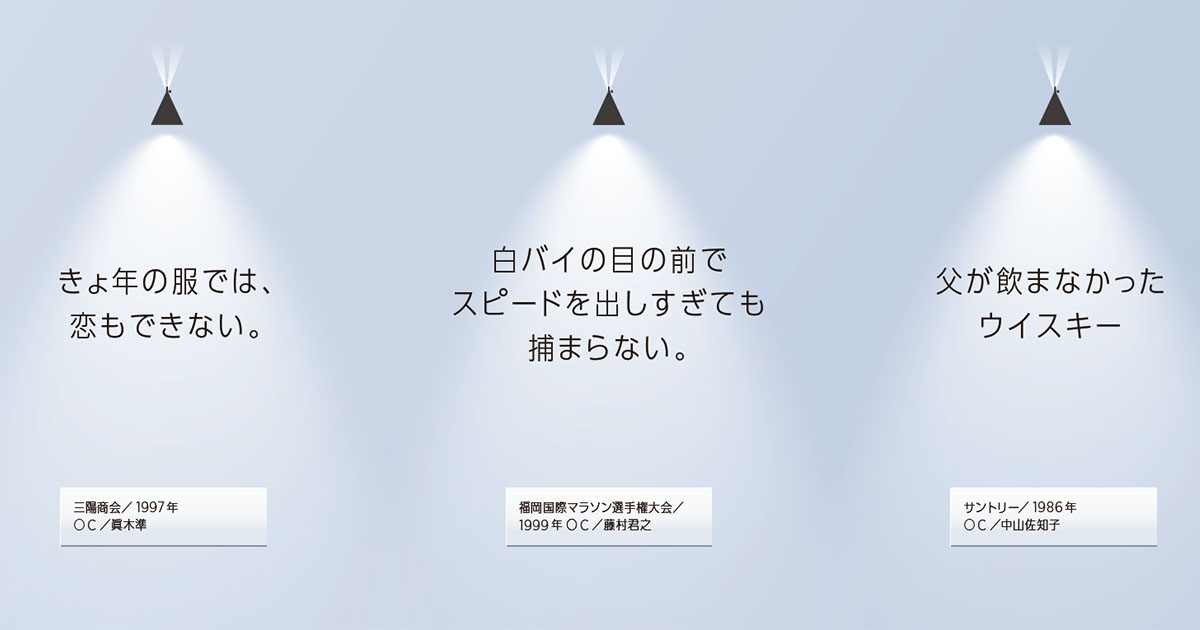

26歳でコピーライターになるまで、日常生活でコピーというものをあまり意識したことがありませんでした。だから、コピーを勉強しはじめてから、過去のコピー、リアルタイムのコピーに出会ったという感覚です。

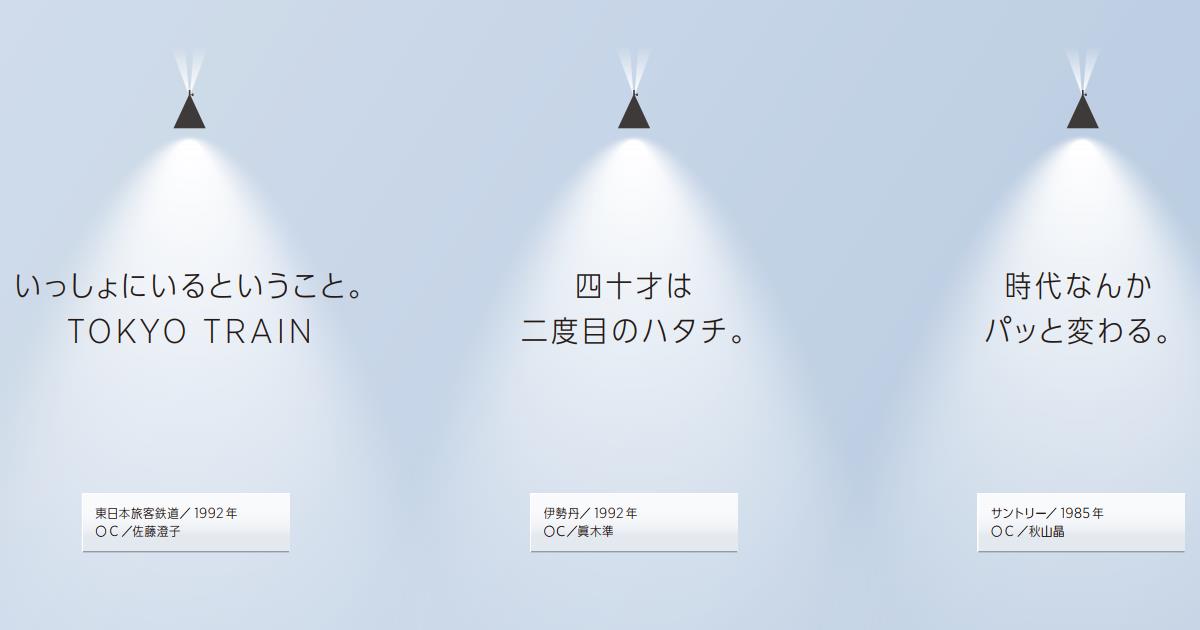

会社に入った時、「好きな広告は何か」と尋ねられて答えたのが、このJR東日本の広告でした。文字通り右も左もわからない東京で、一人で就職活動をしていた時にテレビで流れていたものです。

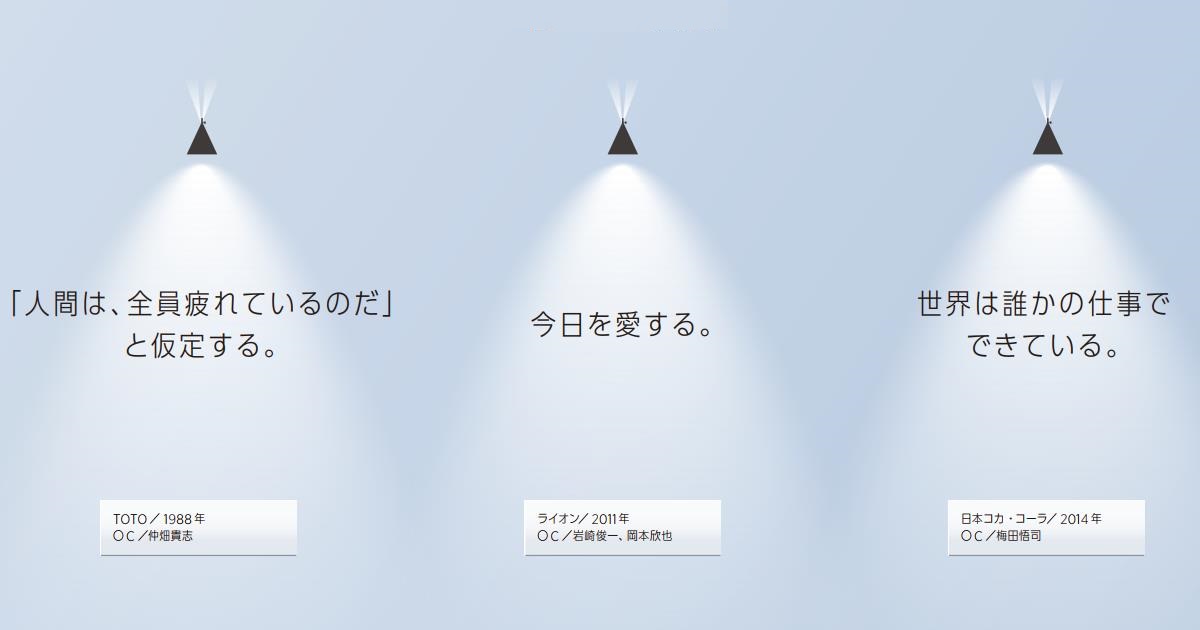

「時代なんかパッと変わる。」。コロナを経験して本当にそう思いました。このコーナーの依頼を受けた時も、正直悩みました。だって名作と呼ばれるコピーも、時代が変われば評価はパッと変わったりするから。

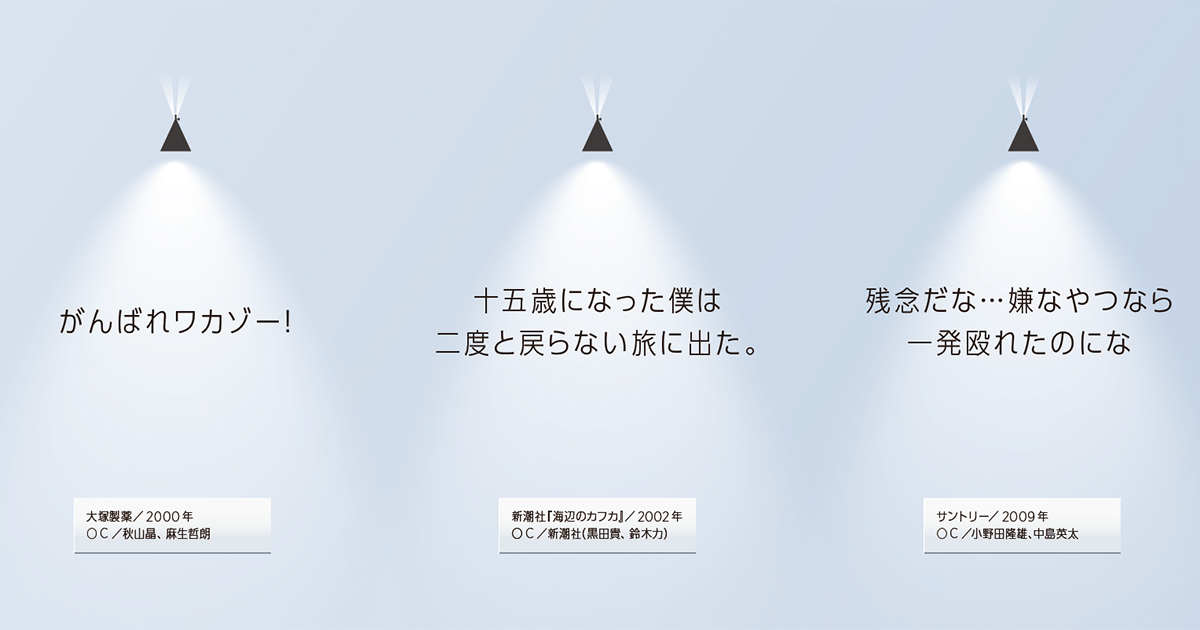

同世代のコピーライターたちで飲むとき、開始時間はあってないようなものだ。19時予定なら全員揃うのは20時すぎ。みんなそうやって自分の忙しさをアピールしている。

昔から、感情を表に出すのが苦手だった。幼稚園の頃には「落ち着いてるね」と先生に言われ、ショックを受けた記憶がある。なんというか「楽しくないの?」と問われるように。今なら気にしないけど、当時は気になって。成長するにつれ、その場の雰囲気を壊さないよう笑うクセがついた。

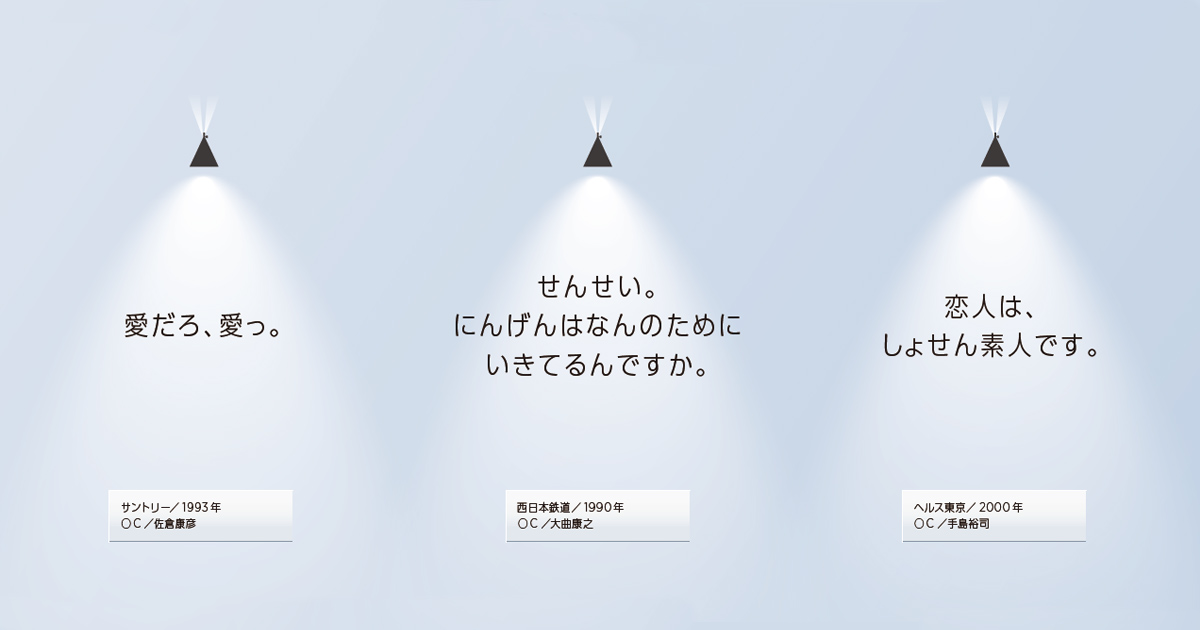

自分はコピーライターとしてはかなり守備範囲が狭いんですが、中でも乏しい恋愛経験からか「愛」という言葉は取り扱いが超苦手。それだけに「愛」が2つも入った佐倉康彦さんのコピーは衝撃でした。

フリット、ライカールト、ファンバステン。趣味のサッカーで、好きなサッカー選手を3人選ぶのは簡単だけど、コピーを3本選ぶことは難しいですね。僕は16年前に電通Y&RにADとして入社し、2008年に運良くTCC新人賞をいただきました。コピーと真剣に向き合ったのはその頃からなので、自分の「コピーライター新人時代」に出会った思い入れあるコピーを選ぶことにします。