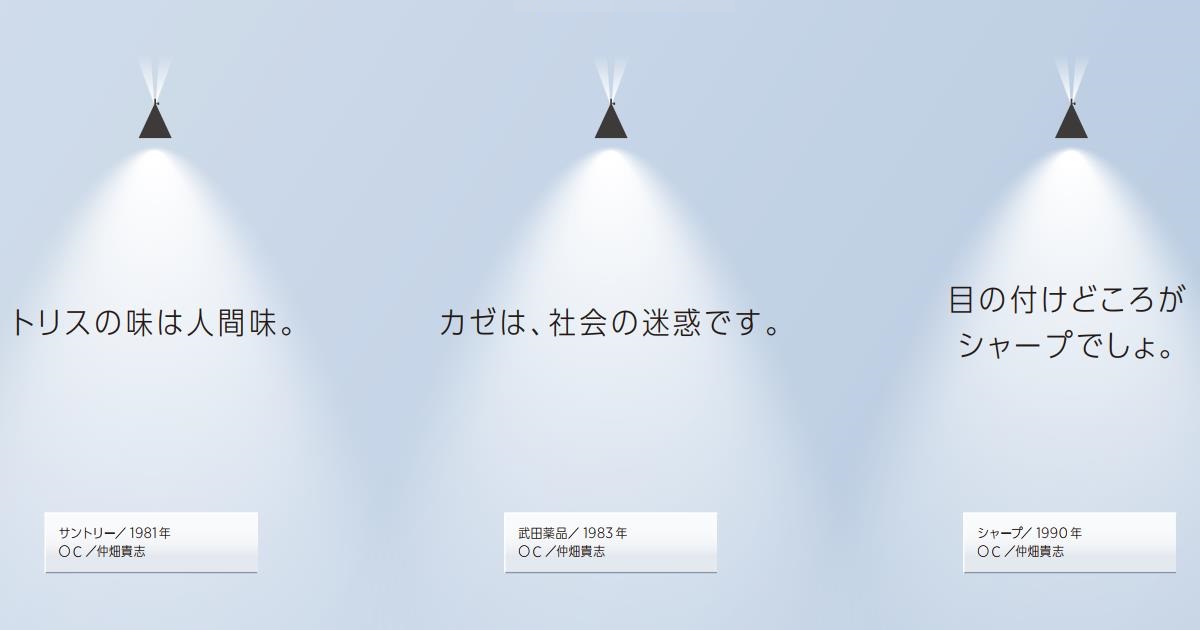

仲畑貴志 三連発。

「トリスの味は人間味。」これが好きな人、僕の世代には多いけど、僕も高校生の頃このCMを見て初めて「広告ってすげーな」と思ったのを今でも覚えている。「文学としての広告」の、一つの頂点。カンヌの金賞まで獲ってしまった。

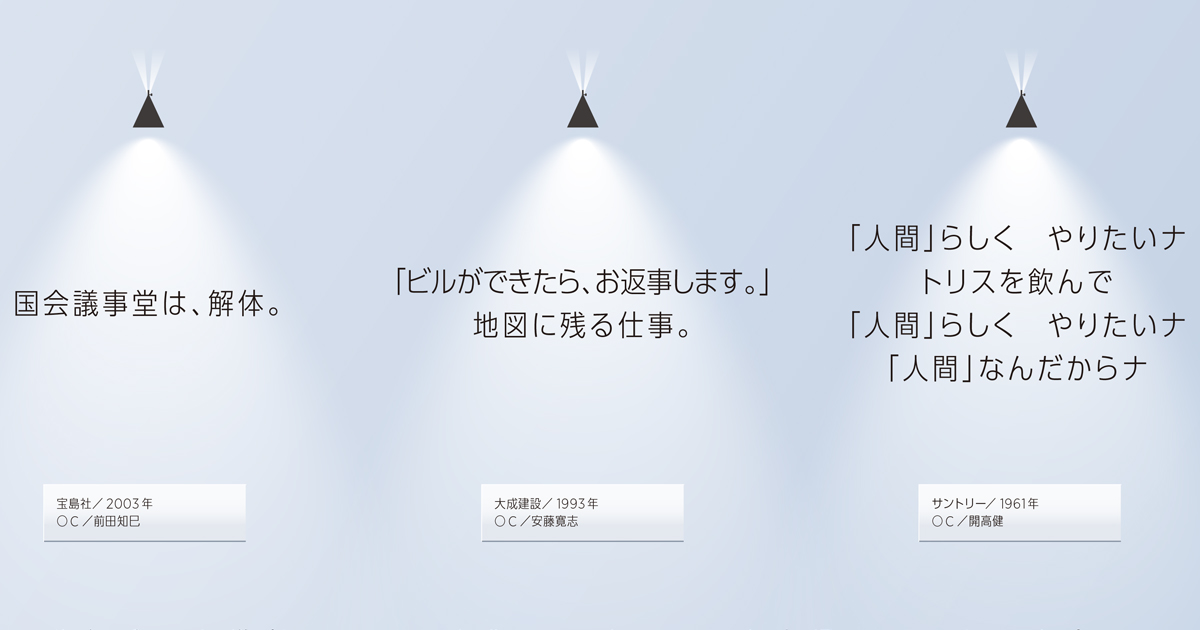

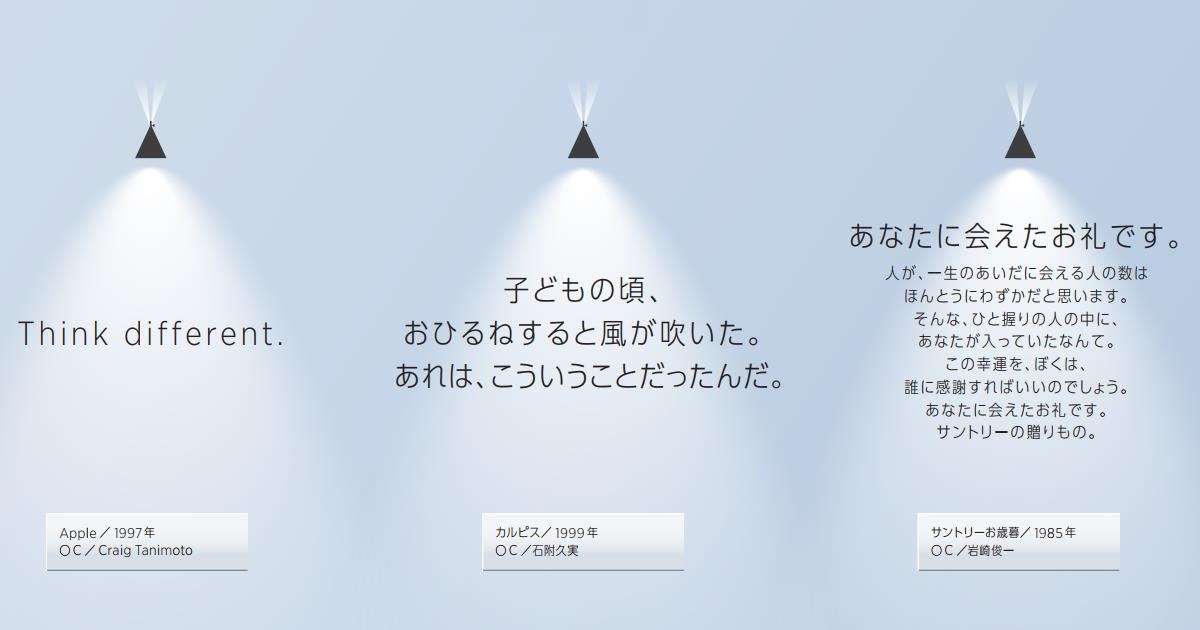

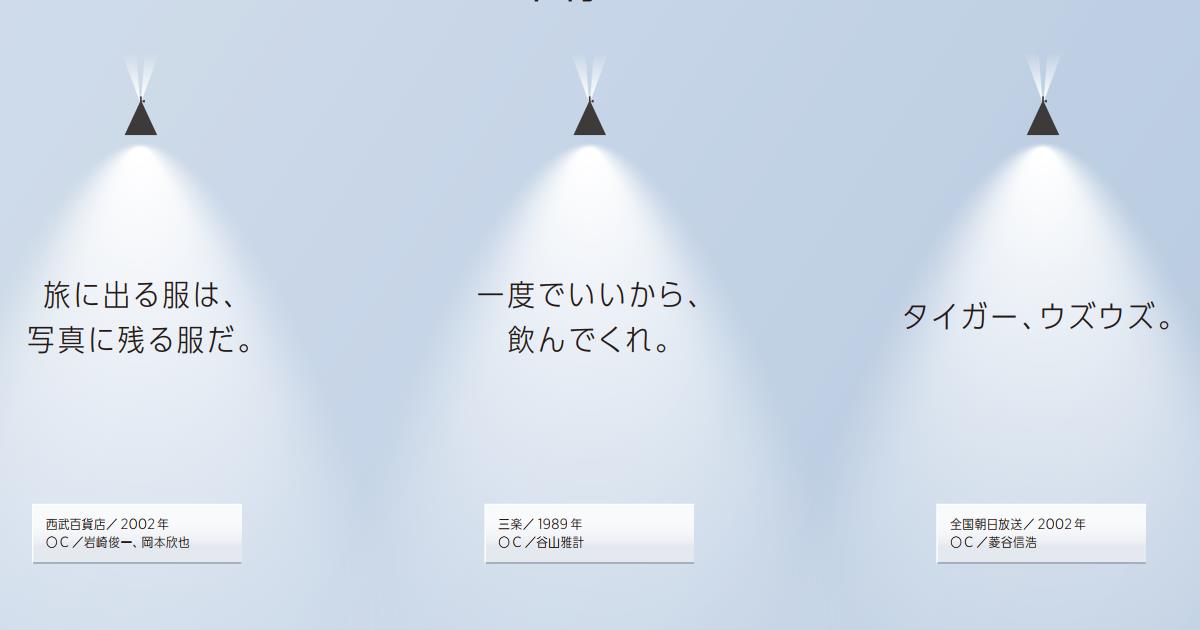

名作コピーの時間

「トリスの味は人間味。」これが好きな人、僕の世代には多いけど、僕も高校生の頃このCMを見て初めて「広告ってすげーな」と思ったのを今でも覚えている。「文学としての広告」の、一つの頂点。カンヌの金賞まで獲ってしまった。

私が中学生だった頃、NHK教育テレビで『YOU』という番組があり、糸井重里さんが司会をしていました。コピーライターなんて職業があることを知り、漠然とした憧れを抱いていました。

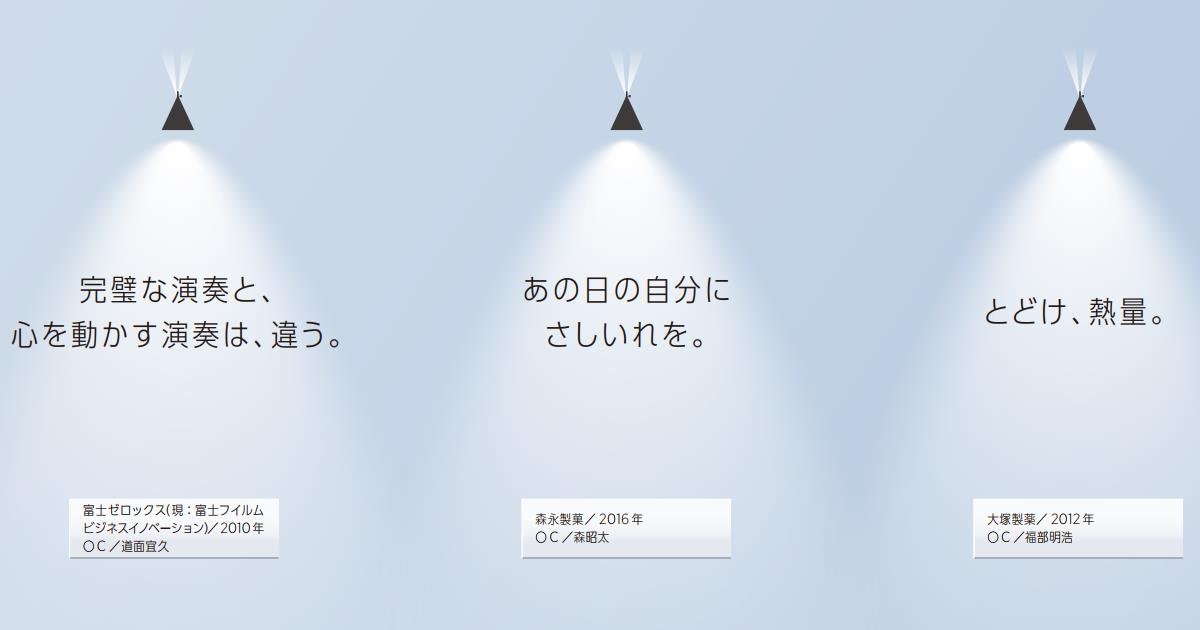

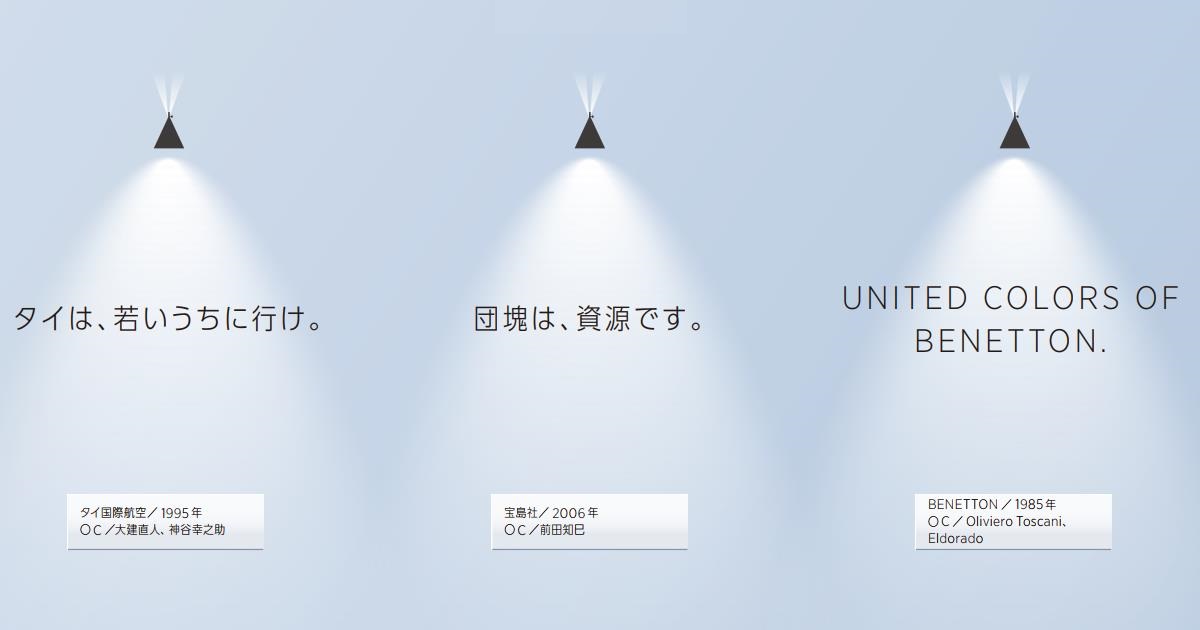

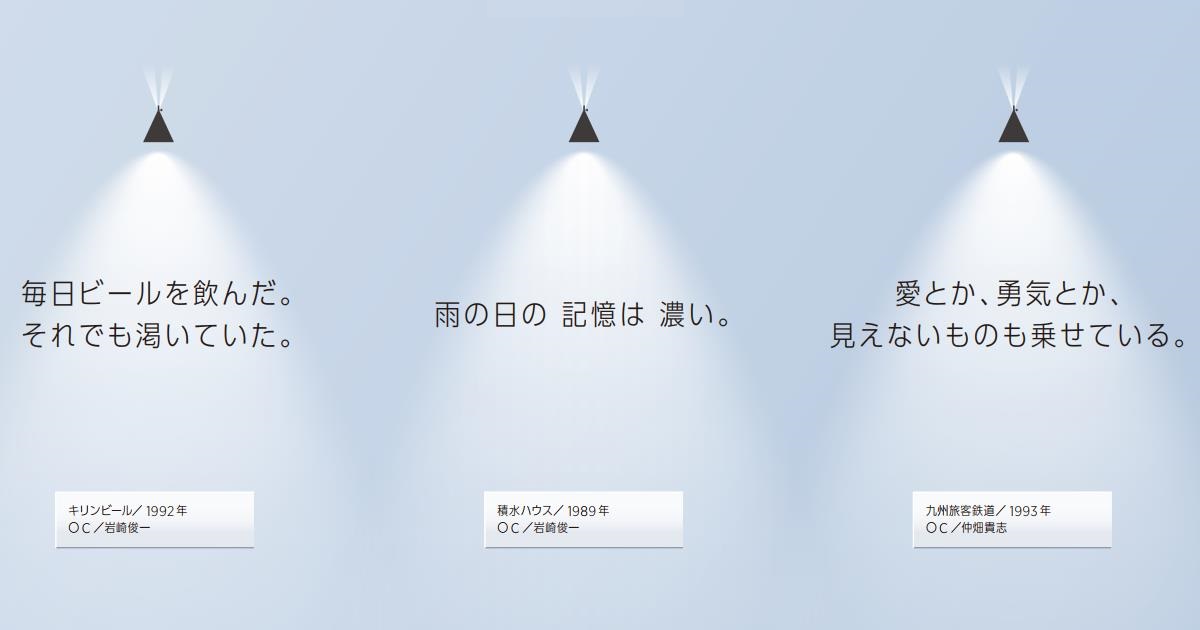

名作コピーは、目にした人にまるで自分のために書かれたのかと錯覚させ、その人の記憶を呼び覚ますコピーだと思います。それは広告という役割を超えて、脳裏にこびりついて離れない、心揺さぶられた1行のこと。売れる、売れないという昨今のデジタル最適論ではありません。

才能があるとかないとか、そんな言葉にまるめこまれないでほしい。

いいコピーを見ると、焦ります。それは、つくり手の自分という意味でも、受け手の自分という意味でも。そして、広告という仕事と出会ってからは、ずっと焦り続けてきた人生のように思います。

「ぼくが、一生の間に会える、ひとにぎりの人の中に、あなたがいました。」長い間、デスクの前に貼っているコピーです。壁に留めているセロテープが黄色く劣化して、机の後ろに落ちているのを幾度となく救出、今度は画鋲で留めたり。お守りのような存在なのかもしれません。

私は20歳を越えるまで、言葉を信用していませんでした。最も嫌いなのは作文。だって心の中にある複雑な感情を言葉にするなんてムリでしょ?と最初から諦めていたのです。読書感想文では巻末の書評を丸写し。作文では他人の受賞作をオマージュ。自分の気持ちをちゃんと書いてみようとまじめに取り組んだのは小学3年生の夏、ただ一度だけ。

2001年。最終前の面接で初めて東京を訪れた。東京駅から田町までおよそ1時間かけて移動した。東京は広いなぁ。早めにきてよかった。

コピーライターをめざしたきっかけは、大学3年生の時に雑誌で見つけた小さなコピー講座だった。決め手となったのは、先生のこんな言葉。「コピーライターは、普通に暮らしている人に、普通の言葉で伝える仕事。だから普通の感覚があれば誰でもできる。」

「圭ちゃん分かる?コピーは時代と紐づいてる。だから時代背景も含めて見ないとダメなのよ」新人コピーライターたちの教育係だった黒澤晃さんはほぼ毎晩飲んでいて、僕はほぼ毎晩呼び出されていた。