サントリーの広告に憧れて。

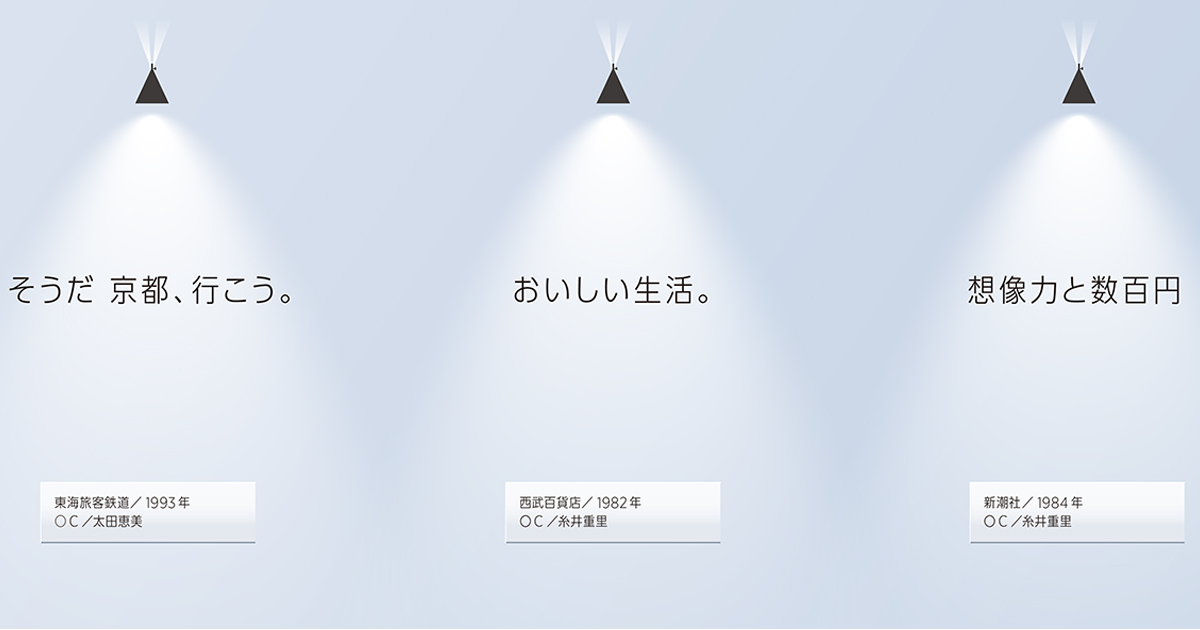

サントリーの広告に憧れて、この世界に入りました。1980年代、当時、きら星のようなクリエイターの方たちがサントリーの仕事をされていて、それはそれはみなさん輝いていました。

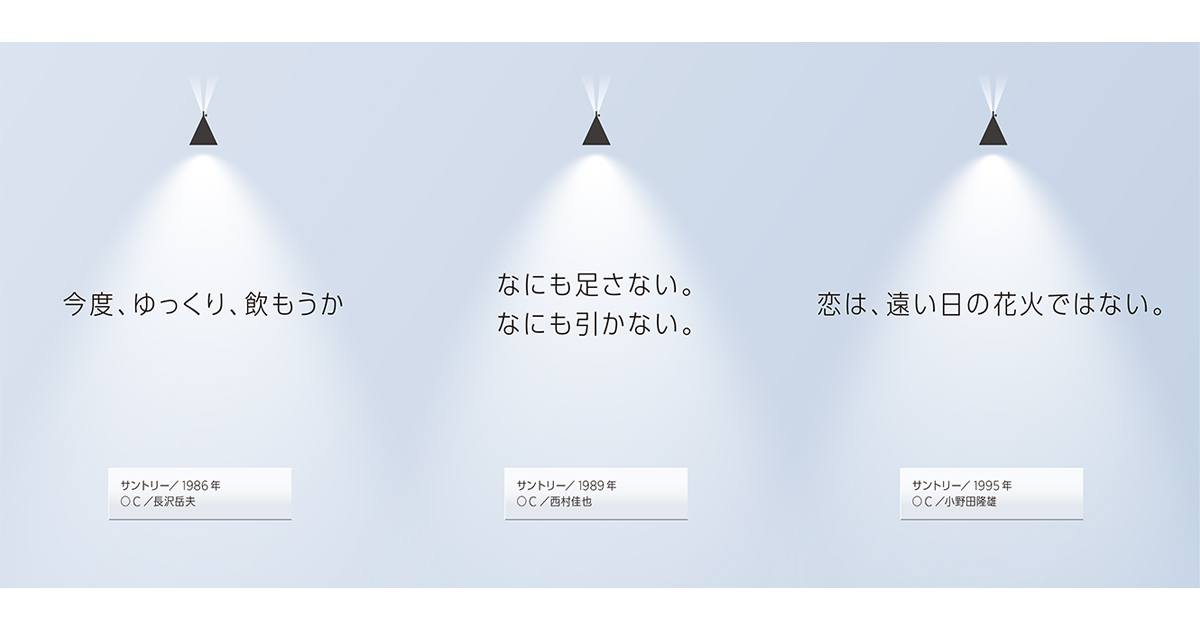

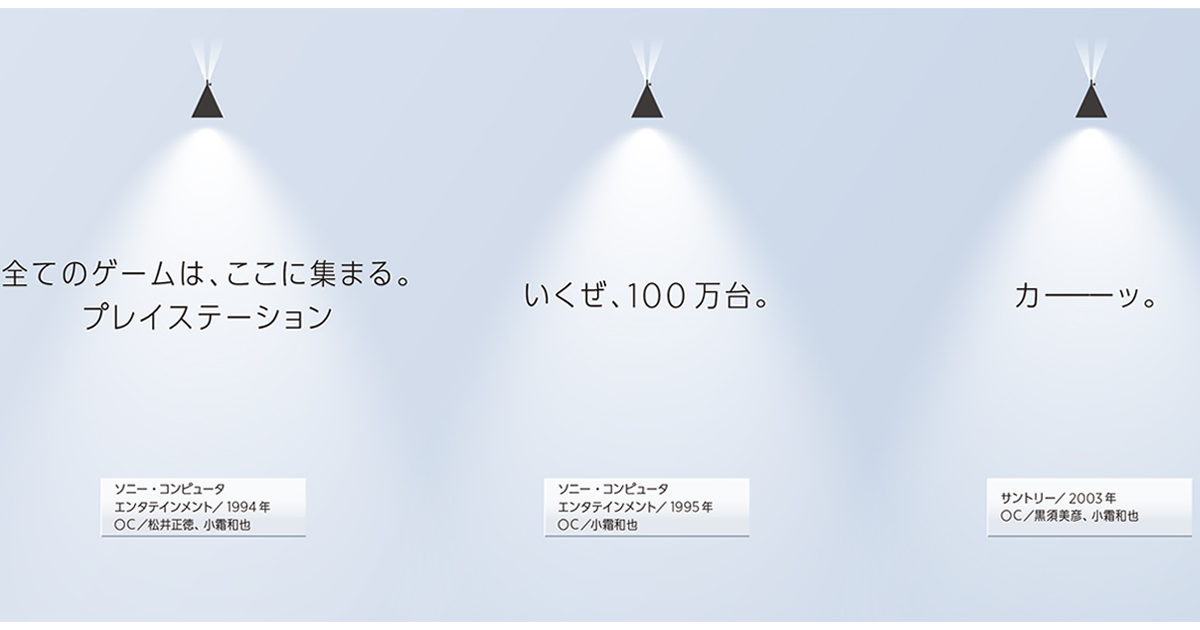

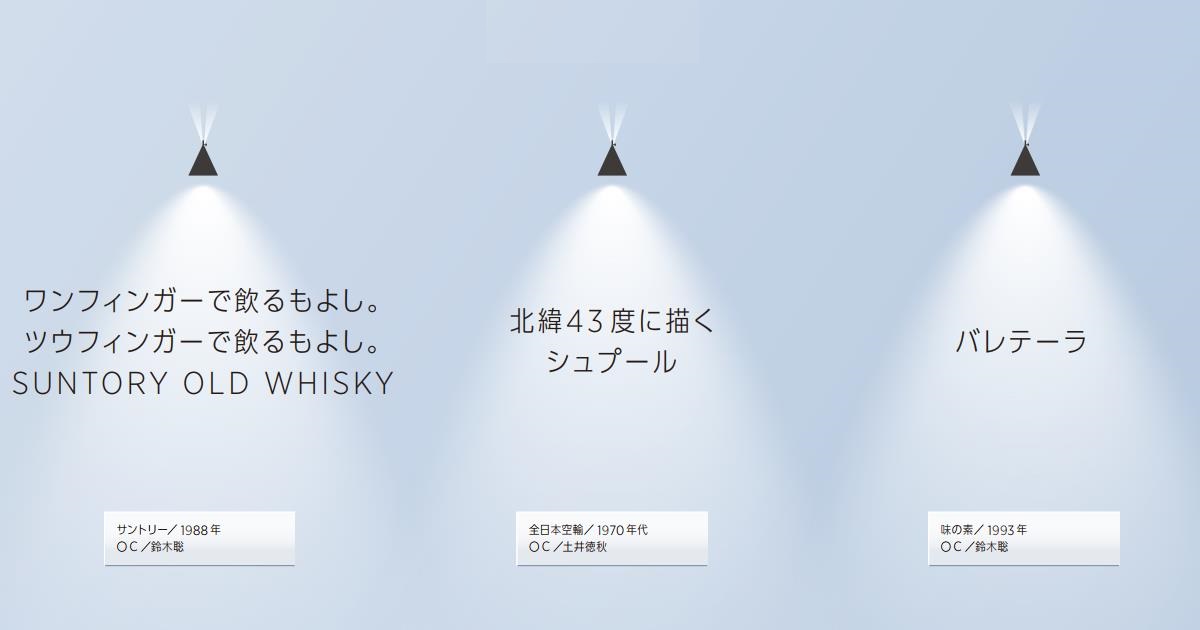

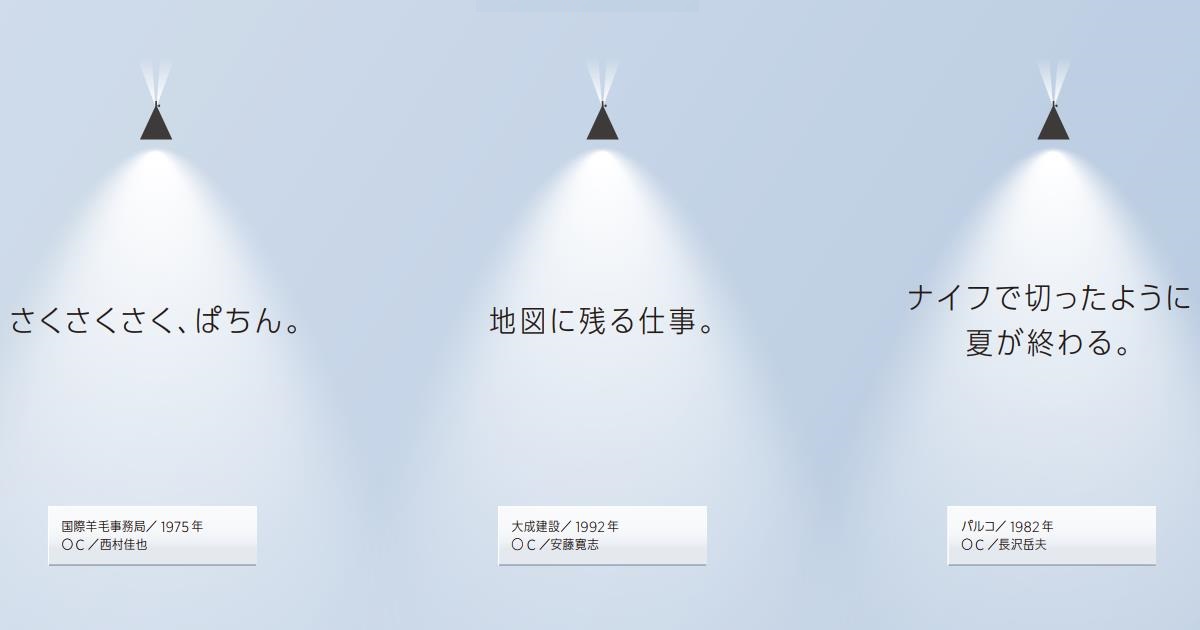

名作コピーの時間

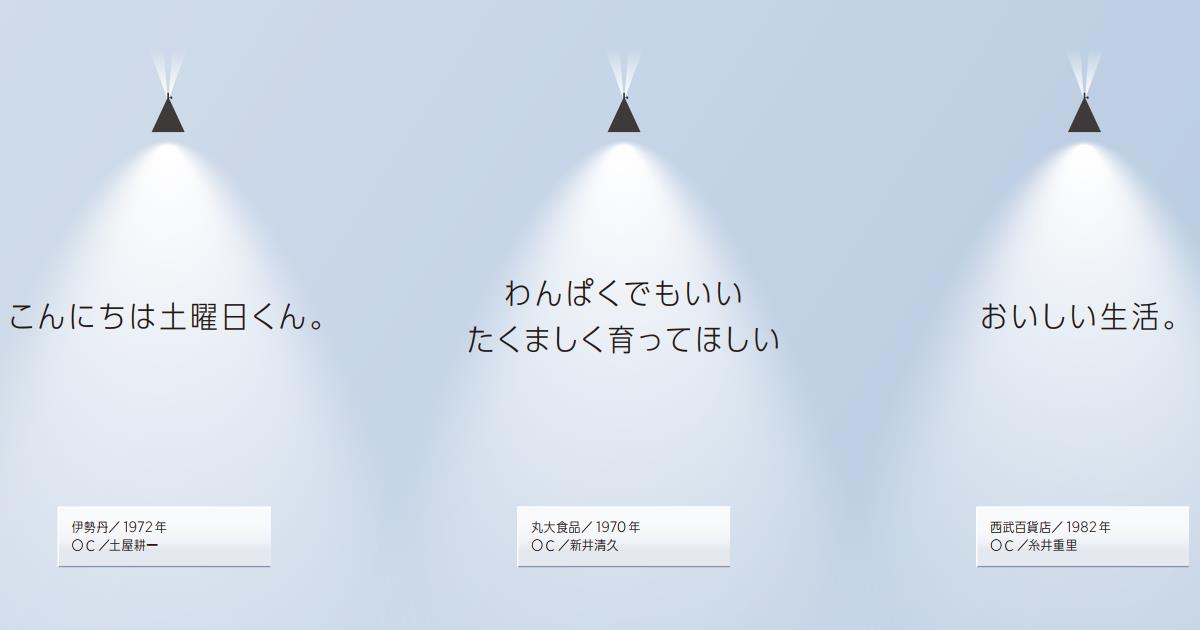

サントリーの広告に憧れて、この世界に入りました。1980年代、当時、きら星のようなクリエイターの方たちがサントリーの仕事をされていて、それはそれはみなさん輝いていました。

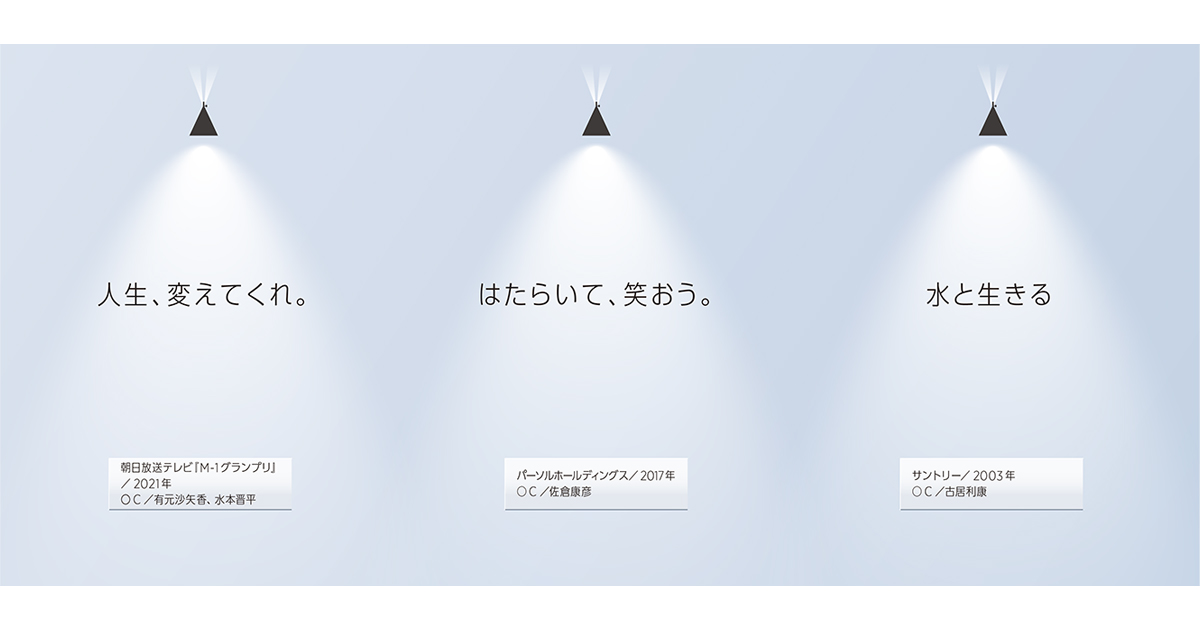

M-1グランプリが好きだ。昨年は錦鯉に感動させられたが、それ以上に告知動画に感動した。宮本浩次『昇る太陽』に乗せて苦悩する漫才師たち。決勝進出者の発表に鳥肌。

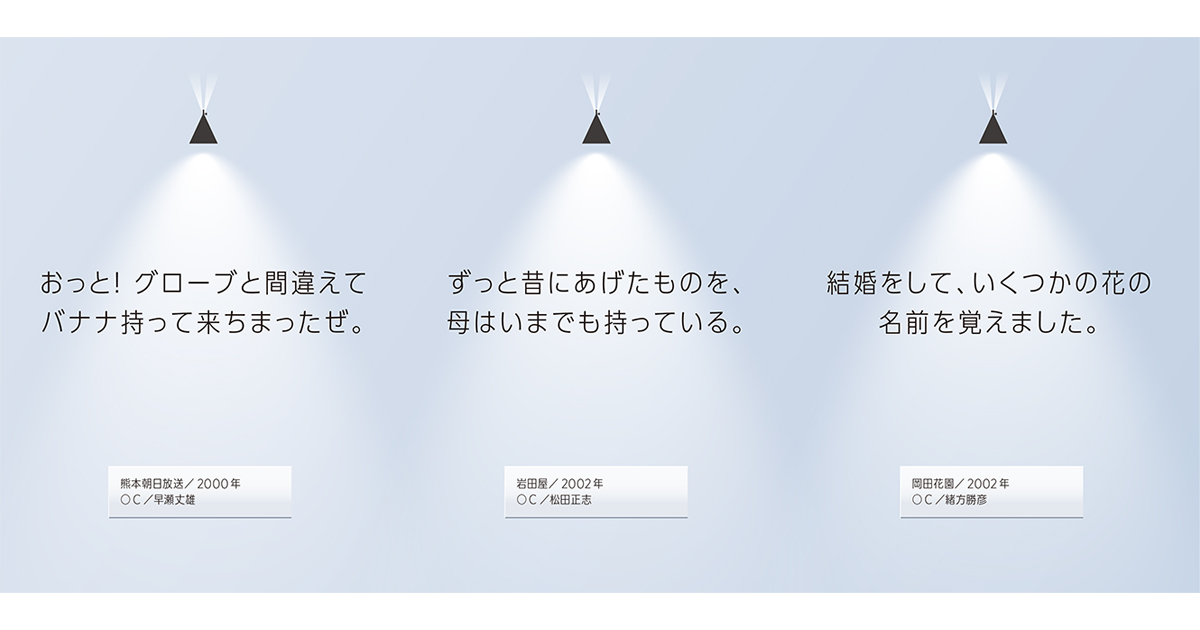

私はFCC(福岡コピーライターズクラブ)に育てられました。強くて重いコピーの一撃を、何発も何発もくらってきました。その中から特に強烈だった「一撃」を紹介させていただきます。

私には、コピーライターの師匠が2人いる。入社するまでキャッチコピーという言葉すら知らなかった私は、思いもかけずクリエーティブ局に配属され、さらに鶴保正明さんという、天才かつ厳格なコピーライターについてしまった。

たまに見る悪夢がある。雑巾を絞るように書き抜いた渾身のコピーの束をおそるおそる差し出すと、上から3枚だけ見てもらえたあと、「この中には、ない。」と、残りの束ごとゴミ箱に投げ捨てられる夢だ。

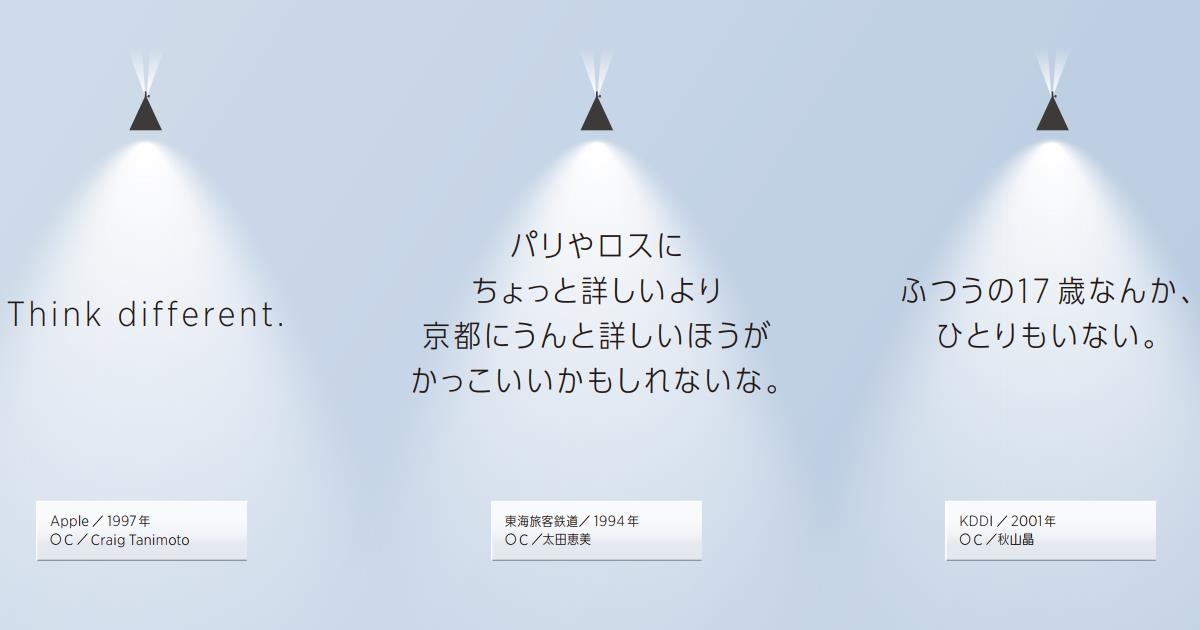

「クレージーな人たちがいる」そんな言葉がテレビから流れてきた日のことを忘れない。当時、私は35万円くらいしたマッキントッシュを35カ月ローンで買っていた。

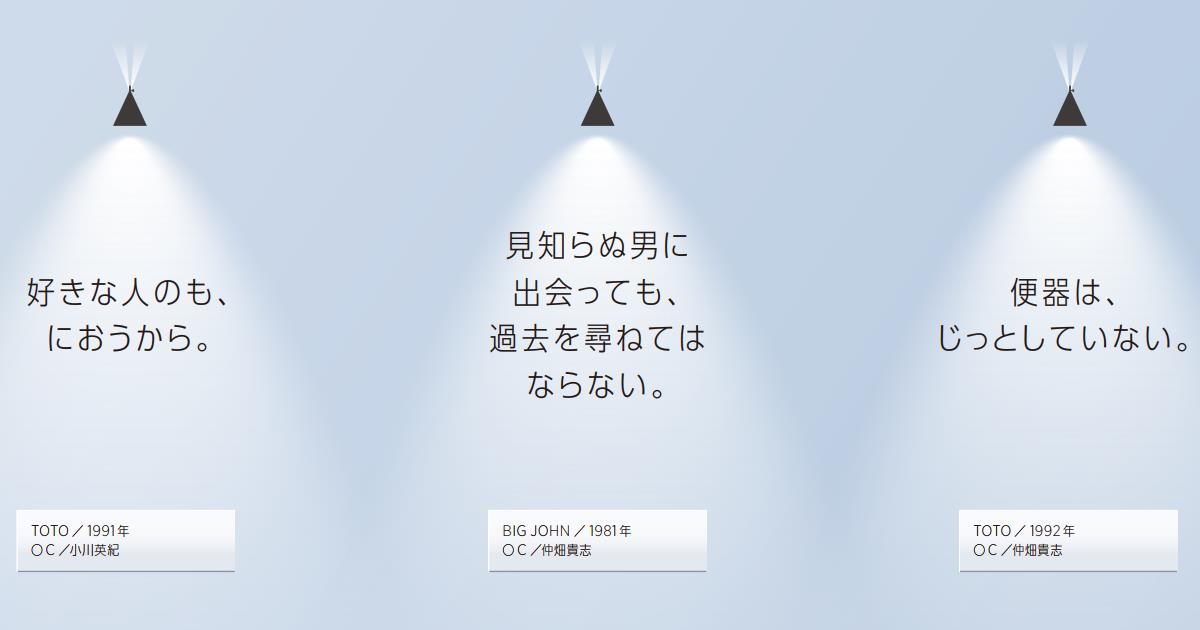

言葉の組み立て、コピーとビジュアルとの距離感など、ありとあらゆる表現手法を『仲畑広告大仕事』(講談社)という、サイズも中身もごっつい一冊から学んだ。

広告に「感動」がなくなった。「泣ける」「しみた」ってことではない。広告が本来持っていたダイナミズムともいうべき「感動」である。

毎日毎日、原稿用紙に向かってコピーを書いていた。一日何本書いただろう。バブルがはじけた後とはいえ、時間は今よりずっとゆるやかに流れていた。

どのコピーも、自分がまだ若い、駆け出しのコピーライターだったときに出会ったものです。この3本以外にもいろいろなコピーに刺激を受け、勉強をさせてもらったので、3本に絞るのは難しかったです。でも思い切って。