ロボット社会とデザインの関係

AIをはじめとする技術の進化とともに、私たちの日常生活に深く関わるようになったロボット。さらに、コロナ禍における“癒やし”として、数々のコミュニケーションロボットが生まれています。

広告、デザイン、ファッション、建築、写真、アートなど、さまざまな分野で活躍するクリエイターが参加し、クリエイティブの本質、発想の原点について語り合う。

AIをはじめとする技術の進化とともに、私たちの日常生活に深く関わるようになったロボット。さらに、コロナ禍における“癒やし”として、数々のコミュニケーションロボットが生まれています。

不確実な時代には、物事の基礎を問い直す哲学が求められる。……と言ってはみたものの、そもそも哲学って何だろう。哲学って実際、役に立つの?

東京オリンピック・パラリンピックが開会し、海外から日本への注目が高まっています。今回の青山デザイン会議のテーマは、海外にルーツを持ち、日本で活動するクリエイター。

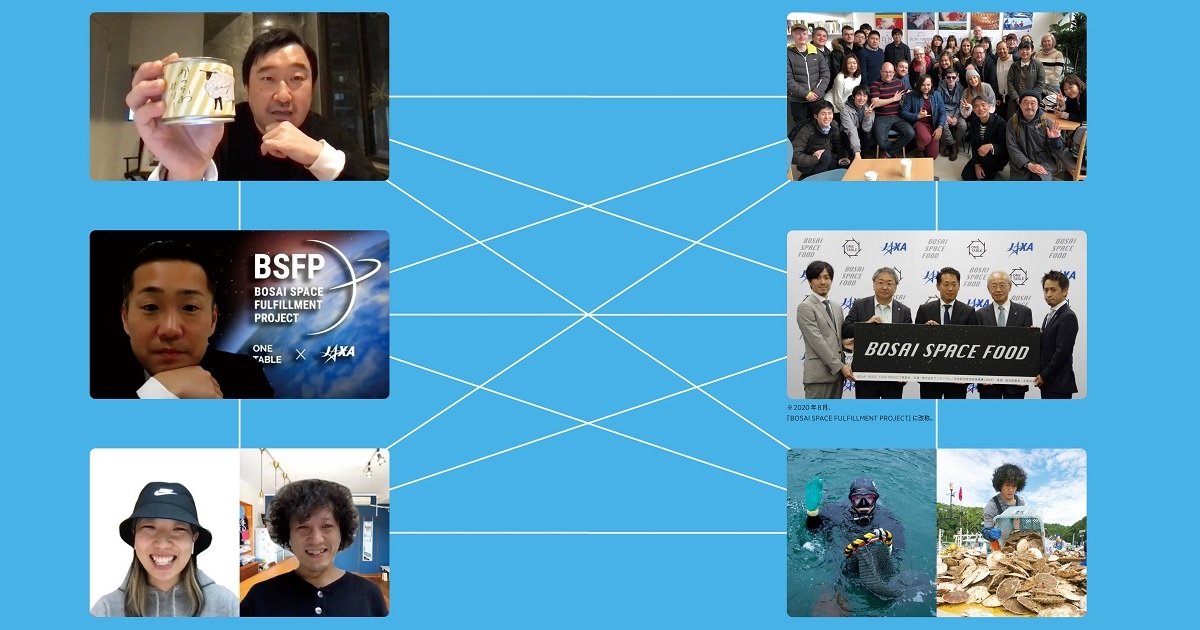

民間によるロケットの打ち上げや人工衛星のデータ活用、宇宙旅行まで。ジェフ・ベゾスやイーロン・マスクといった事業家も参入し、2040年には全世界で100兆円市場に拡大するともいわれる宇宙ビジネスが注目されています。

ひとつの分野に特化して、高いクリエイティビティを発揮している“偏愛クリエイター”たちの話が聞いてみたい!

副業解禁の流れとともに、より自由な働き方やスキルアップを目指し、いくつかの仕事を並行して行う〈複業=パラレルワーク〉が注目されています。集まったのは、複数の肩書きや仕事、個人活動を持ち、新しい働き方を実践する皆さん。博報堂でアートディレクターとして働く傍ら、ヒップホップユニット「中小企業」のトラックメイカーとしても活動する小山秀一郎さん。2017年に熱海に移住し、地域の企業と首都圏の人材を「複業」でつなぐWebサイト「CIRCULATION LIFE」、お寺から働き方や生き方を支える「TERA WORK」を立ち上げた水野綾子さん。

2021年3月11日、東日本大震災が発生してから10年を迎えます。今回集まってくれたのは、東北を拠点に活動する皆さん。

出版不況が叫ばれ続けるなか、ここ数年、少人数で出版活動を行う、いわゆる「ひとり出版社」が次々と誕生しています。

地方への移住や多拠点生活、ワーケーション、セミリタイア……。昨今のリモートワークの拡大とともに、フリーランスやクリエイターのみならず、一般のビジネスパーソンの中にも、そうした新しいライフスタイルを選ぶ人が増えています。

新型コロナウイルスの感染拡大は、日本のみならず、世界中の人々の価値観や生活様式を一変させました。そんな激動の1年を締めくくる青山デザイン会議のテーマは「2021年、“ソーシャルグッド”のその先へ」。