新しい協働~障壁を超えたクリエイティブ

鋭い知覚やなにかが特化して優れた能力を持つ障がいのある人と、他分野で活躍するアーティストや企業がコラボレーションすることで、新しい表現を生み出したり、商品を開発したりする動きがここ数年増えてきました。社会の常識や価値観を越えたこうしたクリエイションや商品にはっと驚かされることがあります。そこには、成熟社会の中でいままで見落としていた多様性、既成概念をジャンプする新しい突破口があるように思います。また一方で、バリアフリーやユニバーサルデザインなど障がいのある方にも快適に生活できるクリエイションやプロジェクトも増えてきました。

宣伝会議

宣伝会議

販促会議

販促会議

広報会議

広報会議

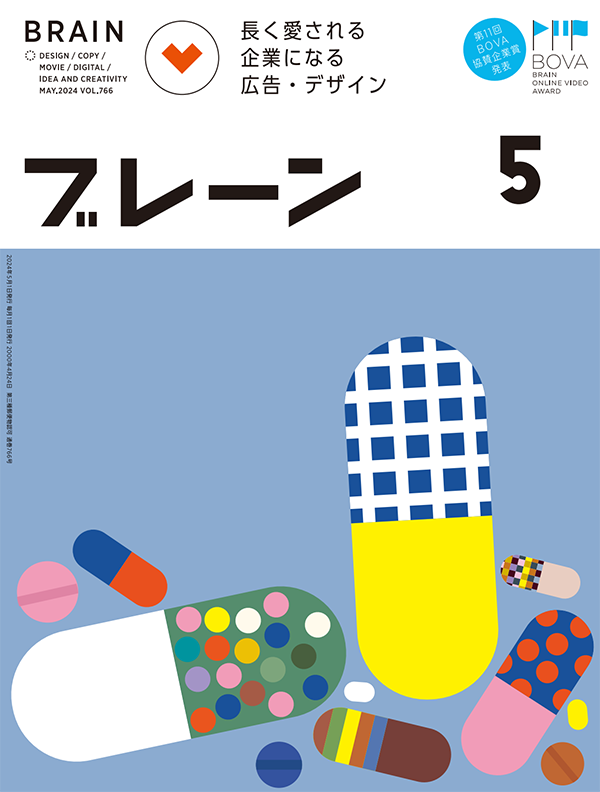

ブレーン

ブレーン