xRやメタバースなどへの注目が高まる中、広告領域でも新たな可能性が広がっている。CGなどによるリアルタイム表現のR&Dに多数取り組んできた岡田太一さんが解説する。

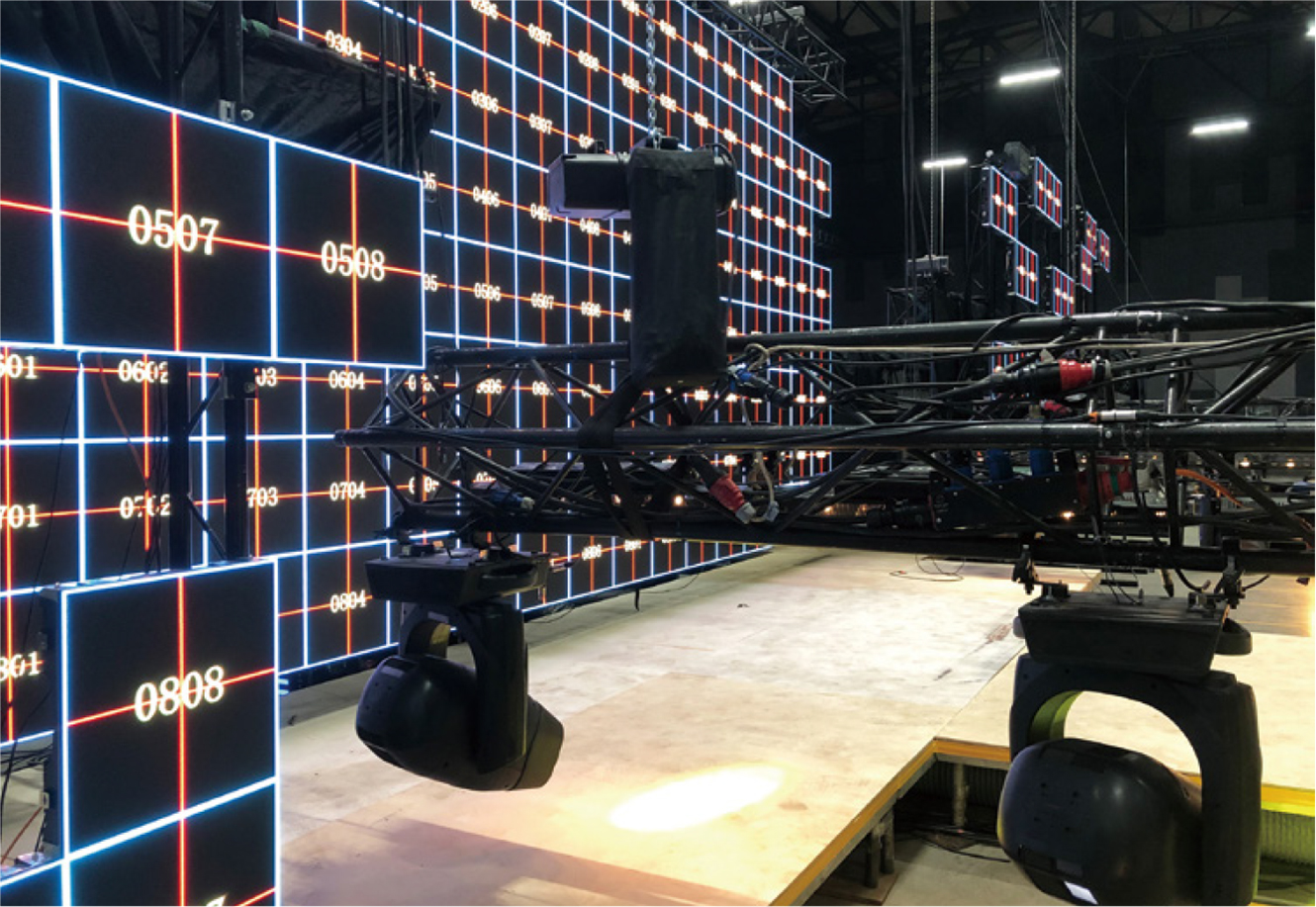

バーチャルスタジオの準備風景。

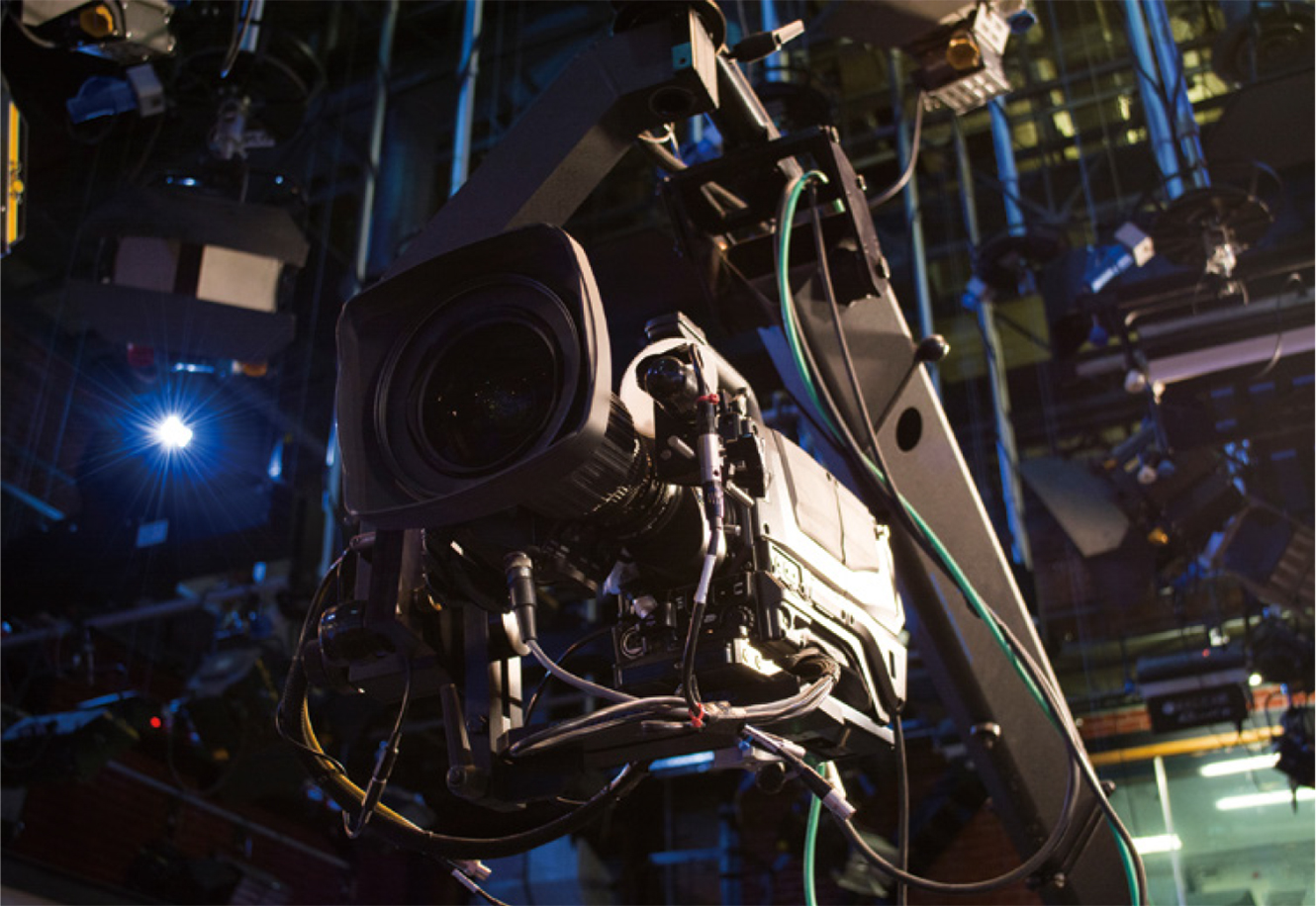

バーチャルスタジオで使われるクレーン。

照明と映像を組み合わせた舞台演出。

舞台上のLED設置風景。

バーチャルプロダクションのバズワード化

放送業界においては古くからリアルタイムCGが使われてきた歴史があり、1990年代前半には子ども向け番組『ウゴウゴルーガ』(フジテレビ系列、1992~94年放送)で、生放送中にリアルタイム制御された2DCGキャラクターと演者を合成して対話させるという企画がありました。今日のVTuberのようですが、ゲームエンジンどころかPCも普及していない時代。示唆的なのは、当時から適用例が生放送だったこと。生放送にはクオリティラインに対する一定の割り切りが可能な面があり、先端技術を試しやすかったのかもしれません。

コンピュータの普及とともにリアルタイムCGの適用例は増えていきます。この際多く使われたのはテロッパーに端を発する2D表現で、文字や画像を合成するのが主な用途でした。その後クロマキー技術が発展しスタジオ全てをCGにしてしまおうという発想が生まれ、バーチャルスタジオと呼ばれるようになります。バーチャルスタジオは当初こそ2DCGとFIX(固定カメラ)で合成するものばかりでしたが、3DCGへの対応や業務用クレーンを使ってのカメラトラッキングなど、映画やCMよりも早くから今日のバーチャルプロダクションにつながる要素技術を取り入れていきました。

一方、イベントやライブの...