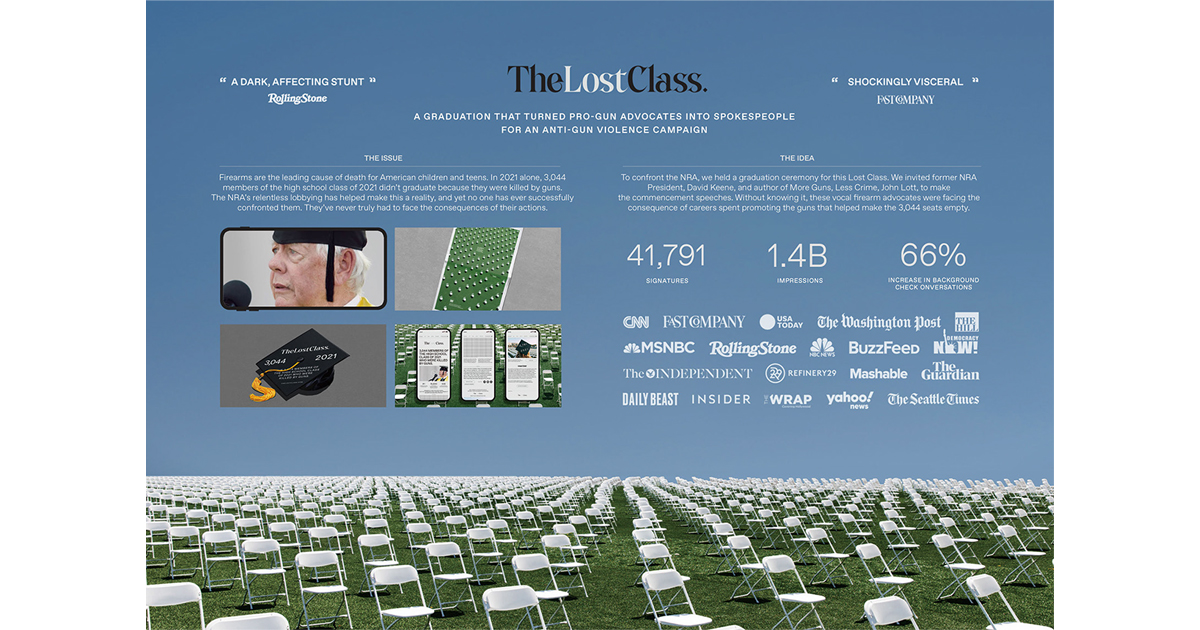

2022年の海外広告関連アワードの結果を、各賞の審査員を務めた3人がキーワードと共に総括。「ソーシャルグッド」な事例が上位賞を獲ってきたこの数年を経て、クリエイターは今、社会課題にどう向き合うべきか。また各賞を総なめした「The Lost Class」、その審査や現地での評価は?

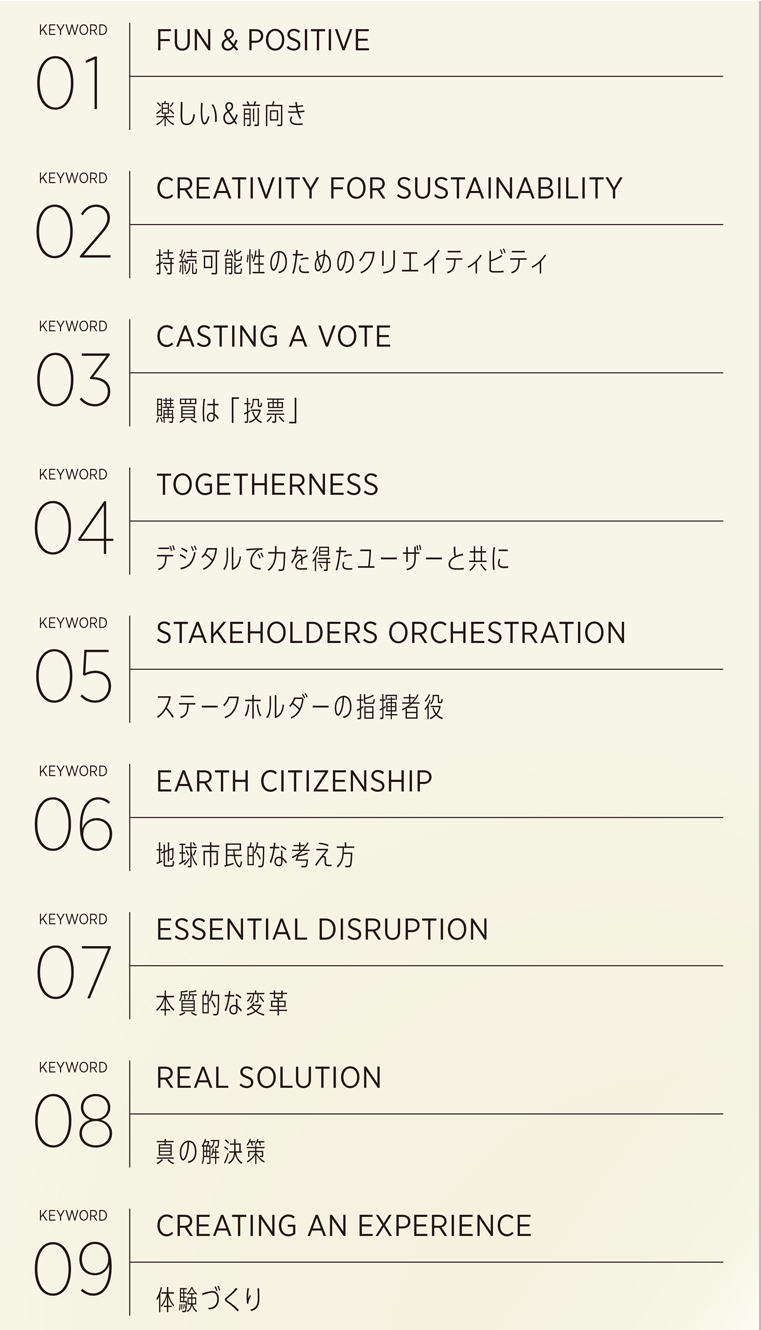

2022年の海外アワードにおける9のキーワード

欧米は既に「ポストコロナ」の段階へ

佐々木:僕の1つ目のキーワードは「FUN&POSITIVE」です。新型コロナ禍で我慢の期間が続いている中で「そろそろ楽しく前向きにいこう」というポジティブな広告や、ユーザー側も楽しめるような体験が多数出てきたと思います。たとえば僕が審査委員長を務めたカンヌライオンズのBrand Experience & Activation部門でゴールドをとったGirls Who Codeによる「DojaCode」(01)。女性のプログラマーを増やすために、Doja Catの楽曲をプログラミングで好きに変えられる体験を提供しています。これはエンターテインメントの形をした教育コンテンツで、まさに楽しい&前向きのアイデアだったと思います。

木村:アジアの国はまだコロナが続いている感じですが、欧米は完全にポストコロナに頭が切り替わっていますよね。僕の1つ目のキーワードは「CREATIVITY FOR SUSTAINABILITY」と、ど真ん中で置いてみます。僕はやはり、地球や人類が未曽有の出来事に瀕している中で、今年の結果からは温暖化や海洋汚染、食糧危機や自然災害、銃犯罪や戦争といったさまざまなピンチに対してクリエイティビティの力を発揮するという決意を感じられました。

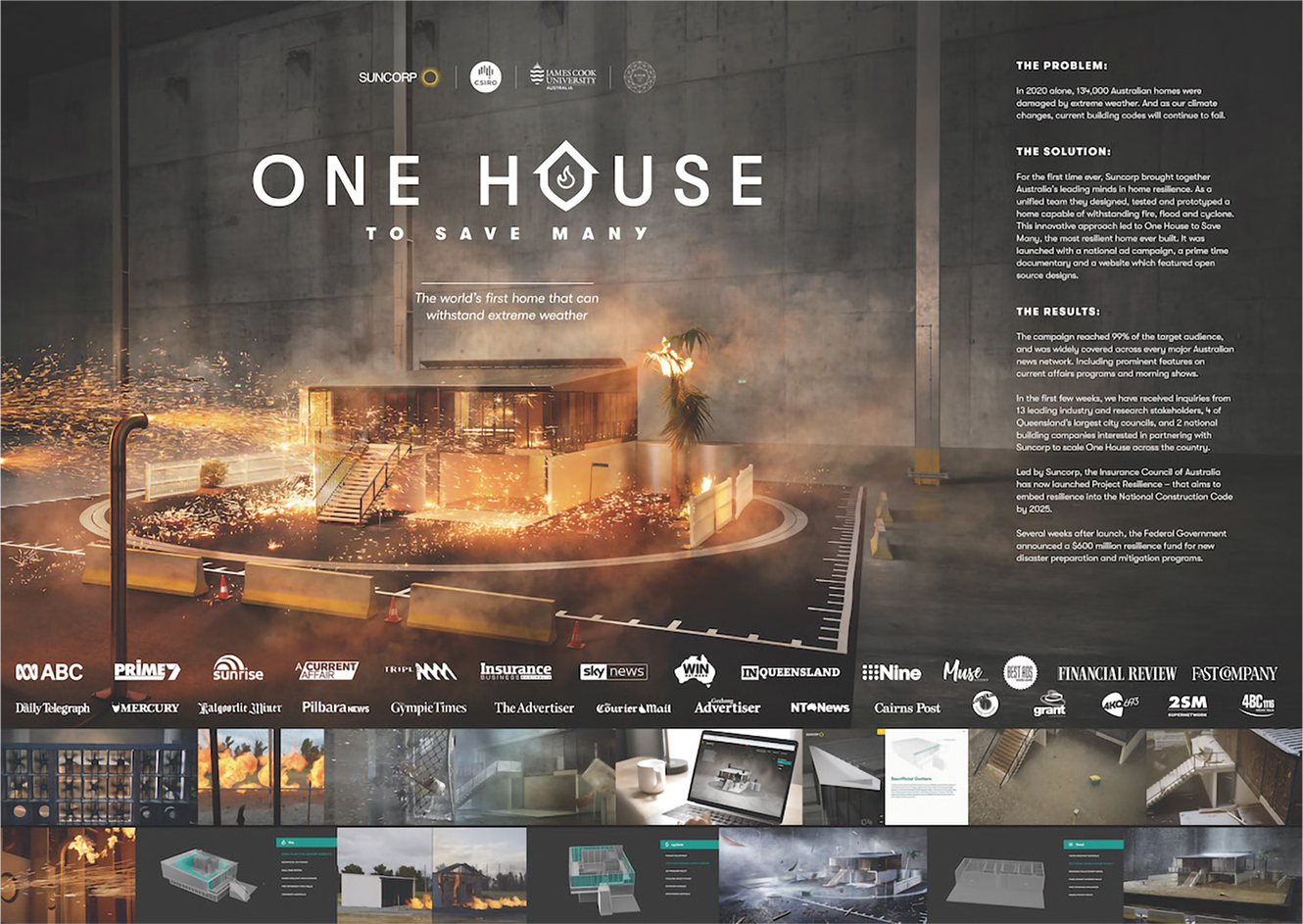

その中で象徴的だったのはカンヌライオンズのイノベーション部門でグランプリを獲った「One House to Save Many」(02)。クライアントである保険会社 Suncorpは異常気象による被害を減らすために、大学や研究機関、政府も巻き込んで自然災害に強い住宅をつくり、そのドキュメンタリー映像やCMを制作しました。要は災害の被害を補償するのではなく、被害自体を減らすというポストコロナ的な新しいパーパスを打ち出しているわけです。

兼崎:たしかに、私も審査していて欧米は既にポストコロナの段階に入っている印象を受けましたね。

木村:そうですよね。その時代にどのようなソーシャルパーパスをもってサステナブルな社会づくりに貢献していくかということを、日本よりも半年くらい前に考え実行しているんだなと思いました。過去を振り返っても、2001年の9.11、2009年のリーマン・ショックの後もそうだったように、今回もソーシャルパーパスや広告業界の存在意義を証明するためのディスカッションが頻繁にあったと感じています。

01 Girls Who Code「DojaCode」(Mojo Supermarket + Active Theory)

Girls Who Codeは、コーディングができる女性を増やし、テック業界におけるジェンダーギャップの解消を目指すNPO団体。その取り組みに興味を持ってもらうべく、ラッパーのDoja Catの楽曲『Woman』のミュージックビデオを、コード化して一部の色や模様などを好みの仕様に変えられるプログラム「DojaCode」を公開した。その中でCSS、JavaScript、Pythonの3つのプログラミングコードも紹介した。

02 Suncorp「One House to Save Many」(Leo Burnett)

オーストラリアでは異常気象により毎年何十万もの家が被害を受けている。そこで国内最大手の保険会社 Suncorpは、サイクロンや洪水、山火事にも耐えられるよう設計された住宅を考案。テストされ、実際に建てられた。これを受け、オーストラリア保険評議会は、2025年までに国家建設基準にレジリエンス(復元力)を埋め込むことを目指す「プロジェクト・レジリエンス」を立ち上げた。

エージェンシーに求められるのは「オーケストレーション」

兼崎:今年の審査を振り返ると、私はエクスペリエンスにつながるものが多く印象に残っています。それに伴い、1つ目のキーワードは「CASTING A VOTE(購買は「投票」)」、つまり消費行動がプロダクトに対する賛成票になると感じることがありました。たとえば、カーボンフットプリントによって値段が決まるFelixの「The Climate Store」(03)。ここでは購買行動が投票行動のように見えるというか、そのブランドのあり方に対して購買することで参加できるようになっていて。消費者が購買行動を変えていくという点でいうと、Adidasの「Liquid Billboard」(04)もありました。

イスラム教徒の女性用の水着「ブルキニ」のコレクションのプロモーションとして、海辺に女性が自由に飛び込めるプール型の屋外広告を設置。飛び込む様子は街中のサイネージでもライブで放映し、全ての女性が自由に泳げる世の中を実現したいという企業姿勢を示しました。こういった企画によって、コレクションを購買することが企業姿勢への賛同になっていきますよね。こういうアイデアは日本でも出るんですけど、なかなか実現されないので、形にするのが凄いなと。

佐々木:日本の場合、社会課題を解こうとすると急にいい子になってしまって、誰にも嫌われないやり方をしますよね。結果、うまく解けずに身動きができなくなっている感じがあって。カンヌを見ていると、その企業らしさをキープしつつも、できることから大胆にきちんと実現させていっていますよね。

兼崎:それで言うと、ALS(筋萎縮性側索硬化症)の認知拡大に取り組んでいるMotor Neurone Disease New Zealandの「David’s Unusables」(05)が印象に残っています。ALSになり身体の機能がだんだんと低下していくデイビッドさんが、「歩けなくなったら靴を」「食べられなくなったらフォークを」と、次々とオークションサイトで売り、売上を団体に寄付するとともにALSの認知向上を狙う取り組みです。

日本では「そんな残酷なことをするのか」という声があがりそうなことを明るいトーンで行い、みんながそこに参画していく。見えないものとしないところがカラッとしていて、実質的かつ本質的なソリューションだと思いました。

佐々木:本当にそうですよね。僕の2つ目のキーワードは先ほどの兼崎さんの「CASTING A VOTE」とリンクする部分があって、「TOGETHERNESS(デジタルで力を得たユーザーと共に)」です。ブランドが一方的に楽しい体験を提供するのではなく、ユーザーの力を堂々と借りて一緒に成し遂げている取り組みが結構多かったかなと。

たとえばAB InBevが展開するコロナビールの「Plastic Fishing Tournament」(06)。プラスチックごみばかりで魚が釣れずに困っている漁師に対して、プラスチックの回収量を競う大会を世界各国で開き、回収したごみを魚と同じ値段で買い取る、という取り組みです。その後も漁師とプラスチック業者をつなげることで、漁師の新たな収入源を提供していきました。これをコロナビールが実施した理由は、海と太陽の下で飲むビールだから。そのために漁師の力を堂々と借りて一緒にwin-winな構造をつくったのは、とてもいいなと思いました。

またハイネケンの「Unwasted Beer」(07)も、同じように店舗や環境とのTOGETHERNESSを体現していました。

木村:それに関連するところで言うと、僕の2つ目は「STAKEHOLDERS ORCHESTRATION(ステークホルダーの指揮者役)」です。佐々木さんが今挙げた「Plastic Fishing Tournament」や先ほどの「One House to Save Many」のように、今は巻き込むステークホルダーの数が圧倒的に増えていますよね。「Plastic〜」はエージェンシーだけでは絶対に実現できない取り組みで、世界各国の漁業関係者というステークホルダーを巻き込みながらプラスチック海洋汚染問題とパンデミックによる就労問題を解決しつつ、ブランドのポストコロナの新しいパーパスをアクションに変えていくところが新しいと思いました。

また女性起業家を支援するWe Capitalという団体による「Data Tienda」(08)という事例も、メキシコの約5万人の経営者からデータを取得していて、まさに巻き込み型で。ポストコロナのエージェンシーの役割は利害の異なるステークホルダーを指揮者のようにまとめ上げることなのかなと。さらにその際に、「みんなを同じ方向にモチベートする」という点でもクリエイティビティを発揮できると思います。

兼崎:クリオでもビールブランドMichelobの「Contract for Change」(09)という取り組みが挙がりました。これはオーガニックにシフトしたい一方でリスクに躊躇している農家の方々を支援する施策で、そこでの農産物は全てMichelobが買うという契約を事前に結んだんです。審査会ではサプライチェーンの最初から巻き込む方法が評価されており、日本ではそんなクライアントの覚悟にどこまでついていけるだろうか、と考えながら見ていました。

佐々木:企業の方々も環境や社会問題に応える必要性を理解しているけど、いざ経営者が経営課題として取り組もうとすると、テーマが大きすぎて1社では簡単に解決できないことが多いですよね。その時に僕たちのようなエージェンシーやクリエイティブカンパニーが、人や社会を巻き込んで一緒に解決しようと設計できる。そういったことを考える場をつくろうと提案すること、そして旗振り役になることがオーケストレーションということですよね。日本はまだそこに至っていませんが、それは時期の問題か、体制の問題なのか......。

木村:つまり「競争」から「協奏」へということかと思います。企業や組織が競争しているところから、共に奏でるオーケストレーションな状態へ移行するには、企業、政府・自治体、メディアプラットフォーマー、生活者の4者が協力する必要があります。そのことに僕らはパンデミックの際に気付いたわけで。ソーシャルディスタンスやロックダウン、医療従事者への応援や、飲食店に対するサポートキャンペーンも含めて4者が協力することで初めて社会がちょっと良くなったり、変わったりすると。だから今はそう変化していくタイミングなのだと、明るく考えたいですね。