経済産業省は2020年度から継続し、ブランデッドコンテンツ制作への補助金制度を今年度も設けた。最終締め切りは9月末で、最大で1社1000万円が補助される。ブランデッドコンテンツ制作への注目度が高まっていく中、知っておくべき制度の仕組みや変更点などを改めて確認しておこう。

経済産業省 ブランデッドコンテンツ事業支援のポイント

【補助金の上限】

1社につき1000万円(補助率は補助対象経費の2分の1)

【対象】

●主としてデジタル配信を行う映像の制作であること

●ブランディングを目的として、事業者の姿勢や理念に対する共感を呼ぶストーリー性のある映像を新たに制作する事業であること

●商品の直接的な宣伝ではなく、コンテンツとしての価値があるもの

●完成した映像を発信し、その効果を測定すこと(視聴回数やSNSでのエンゲージメント率など、指標は問わない)

●デジタル配信に適した長さ(推奨1~3分、最長15分。4分を超えるものはダイジェスト版として4分未満の映像を制作すること)

●ジャンルは問わない(ドキュメンタリー、アニメーション含む)

【対象外となるコンテンツ】

●製品・サービスの直接的な購買を目的としたもの

●単なる企業・製品紹介、経営者のみを映像化したものなど、ストーリー性がないもの

●ストーリー性があっても、企業姿勢や理念にむすびついていないもの

●飲食費などの経費は補助金の対象外

申請件数・採択件数ともに増加傾向

本事業が定義するブランデッドコンテンツとは「企業や地方公共団体などのブランディングのために、自社などの姿勢や理念に対する顧客の共感を呼ぶストーリー性のある映像」を指す。ここでいう「ストーリー性のある映像」とは、事業者の姿勢や理念に基づいた、エンターテインメント性を有するブランディング映像であり、視聴者の興味をかき立て、コンテンツとしての共感を呼び起こすものを想定している。

そんな「ブランデッドコンテンツ」を制作する事業について、経済産業省が映像制作・発信、効果検証などに必要な経費の一部(最大1000万円)を支援する取り組みが2022年度も始まった。

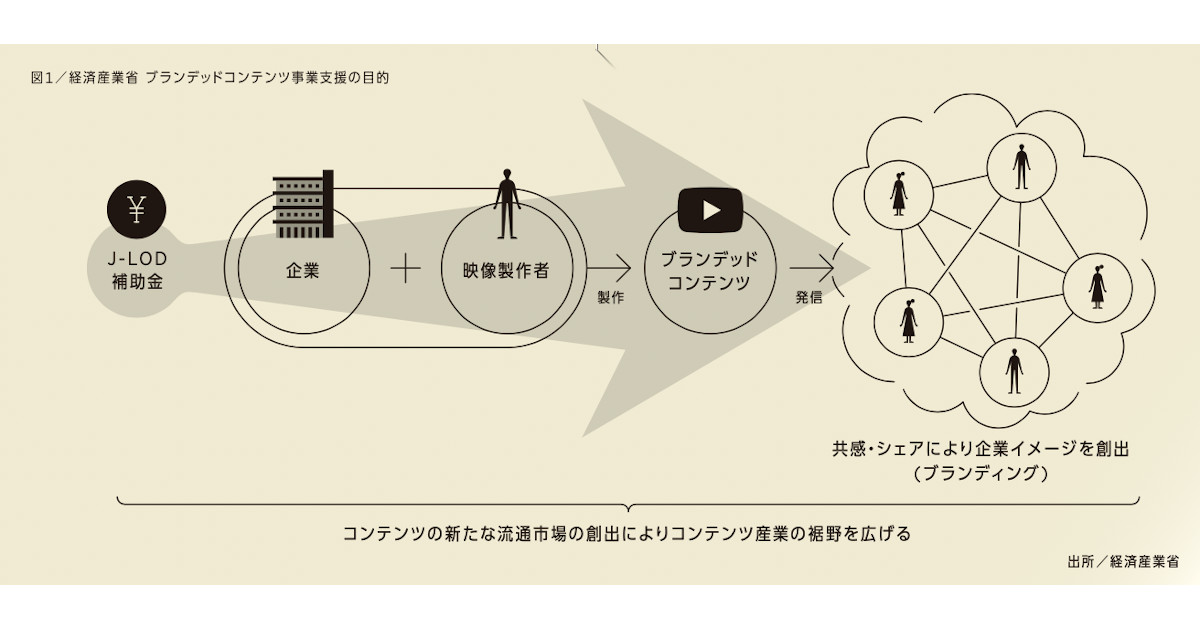

経産省では「クールジャパン」をはじめ、日本発コンテンツの海外展開などに取り組んできた流れで、コンテンツ産業が持続的に発展するエコシステムの構築を目的に「コンテンツ海外展開促進・基盤強化事業費補助金」(J-LOD)を設置。この第5弾として、企業の映像コンテンツにも門戸が開かれた形だ。正式名称は「ストーリー性のある映像制作・発信を行う事業の支援(通称:J-LOD(5))」としている(図1)。

2020年度からスタートした本制度は、今回で3年目。2020年度は約30件、2021年度は約50件が採択された。活用状況について、経済産業省 商務情報政策局 コンテンツ産業課長 高木美香さんは次のように説明する。

「注目は年々高まっており、申請件数・採択件数ともに増加傾向にあります。採択案件のブランデッドコンテンツもクオリティの高いものが多く、ブランデッドコンテンツに対する理解が深まっていると感じています。サイトにて過去の採択事例やセミナーのアーカイブを掲載しており、実際に制作されたブランデッドコンテンツを見ていただけるとイメージがつかみやすくなるはずです」(高木さん)。

メディアに依存しないコンテンツ流通が可能になった今、プッシュ型の広告は届きにくくなり、企業と社会のコミュニケーションも“共感されるストーリー”が軸となりつつある。そのような流れはコンテンツ制作者や産業全体にとっても大きなチャンスととらえ、本制度は導入された。特にデジタル配信を伴う映像はグローバルでも発信でき、媒体費を持たない中小企業や自治体の活用も広がっている。

経産省では申請時の注意点として、引き続き「ブランデッドコンテンツ」の定義を理解した上でのエントリーを求めている。たとえば「従来からあるシリーズCMの制作予算の一部を補填したい」といったコスト効率が先行する発想では、申請が通らないと考えておいた方がいいだろう。一方で、広告領域のクリエイターが、クライアント企業の理念やブランドストーリーに基づきブランディングを目的としたWeb動画を制作する場合には対象となる。あくまでデジタル配信を前提とした「ブランデッドコンテンツ」であることが条件であるため、直接的な広告宣伝のための動画は対象外だ。

ストーリー性の有無、広告宣伝色の有無などは線引きが難しい面もあるが、本事業のサイトでは制作時に参考になるポイントを掲載しているほか、その一部を本記事でも記した(図2)。

Q1.ストーリー性とは何?

●宣伝的な意図を感じさせない

●楽しく、ワクワクして観られるエンタメ性がある

●映像の世界に入り込み、観た人が共感できる

●観た後に、映像をつくった企業や自治体の“ファン”になる

Q2.なぜ今、映像にストーリー性が必要?

●営業的・自社紹介的な色が前面に出ると、敬遠されやすい

●エンタメ性がないと広く一般に観てもらえない

●受け手の感情を動かすことで企業や商品イメージが受け入れられる

Q3.ストーリー性のある映像の手法とは?

●フィクション(実写・アニメ)、ノンフィクション両方可能

●商品やサービスを前面に出さない

●ドキュメンタリーでも打ち出し方に注意が必要(たとえば社長メッセージのみの内容などはストーリー性を打ち出すことが難しい)

Q4.映像を制作する前にどんな準備が必要?

●伝えたい自社の理念や想いを整理し、誰に向けた何のための映像か、はっきりさせる

●「他社でも成立する」企画になっている場合、その映像はオリジナリティに欠けるため再考が必要

図2/ストーリー性のある映像を制作するためのQ&A

出所/経済産業省

応募の手順と今年度からの変更点

応募は事業会社が主体となって行う形となる。所定の書類として、①収支計画書(指定フォームあり)②実施体制図(書式自由)③企画コンテ(絵コンテ・企画書を添付。書式自由)などの提出が必要だ。スケジュールとしては、最終締め切りが2022年9月末。それまで毎月末に締め切りを設けており、現時点で残るチャンスは5月末から9月末の5回だ。審査の結果は翌月末に通知される。1社につき1事例のみ、金額は1000万円までという上限はあるが、仮に審査が通らなかった場合も9月末までの間であれば再チャレンジが可能となる。

今年度の応募にあたり、制度内容に大幅な変更はないが、過去2年度の類似事業を踏まえ対象コンテンツの要件や審査基準、対象経費などの見直しを実施している。

たとえば映像尺は推奨1〜3分、最長15分としていたが、視聴者の目につく機会を増やすことや本編映像への導入を目的として、伝えたい本質をよりわかりやすく切り取ったダイジェスト版の制作を要件化した(本編が4分を超える場合のみ)。また制作した映像の発信力を高め視聴回数を増やす狙いから、「広告出稿を行う等、視聴機会を増やすためのプランが立てられているか」を審査項目として追加した。さらに「旅費・交通費」が補助対象経費となり、ロケや撮影で実際にかかった費用も支援される(ただし、補助対象経費となる制作費の15%以内の上限あり)。

今回から、デジタル庁が運営する補助金の電子申請システム「jGrants」を利用して申請を受け付ける点も押さえておきたい。「jGrants」を利用するには、デジタル庁管轄のgBizIDプライムアカウントまたはgBizIDメンバーアカウントが必要となるが、発行には2〜3週間程度要するため早めの申請手続きが必要だ。

また応募時の必要書類に収支計画書があるが、費用を「一式」で表記すると何に対してどのくらいの金額がかかるかがわかりづらい。そこで適正な費用を対象とするため、「収支計画フォーム」には項目ごとに費用の内訳をできる限り細かく記載する必要がある。このほか、詳細は公式サイトに掲載されている公募要項にて。

経済産業省

商務情報政策局

コンテンツ産業課長

高木美香(たかぎ・みか)

東京大学経済学部、スタンフォード大学MBA/MA in Education卒。2002年に経済産業省入省。2008年から2012年にかけて、「クールジャパン」の海外発信や、コンテンツ・デザイン・ファッションに代表される「クリエイティブ産業」育成施策の立ち上げおよび推進に携わる。その後は、新興国向けの通商政策や国際標準化政策などの「国際ルール形成」施策を担当し、2018年から現職。創造性を活かした新しい未来づくりがライフワーク。

お問い合わせ

J-LOD補助金

(コンテンツ海外展開促進・基盤強化事業費補助金)

事務局特定非営利活動法人 映像産業振興機構

J-LOD(5)特設サイト:https://j-lodr.jp/

メールアドレス:question@j-lodr3.jp

(件名に「J-LOD(5)」と明記ください)