新たなメディアが続々登場し、自由な表現が拡充しているOOH(屋外広告)。今回、話題になった施策を手がけ、OOHの知見も深い4人による座談会を実施。自身が手がけた仕事や気になる事例からその最前線を探ります。

話題のOOHはこうして生まれた

──まずは最近皆さんが手がけた事例から教えてください。

宇佐美:OOHでいうと、2021年は漫画の広告展開を多く担当させてもらいました。たとえば『東京卍リベンジャーズ』(講談社)の「日本リベンジャーズ」(02)という企画。「地元から、ぶちかませ。」をテーマに、47都道府県の“ご当地”の魅力やリベンジしたいと思っていることを、漫画のセリフにはめてビジュアル化。47種類制作したポスターを、全国の人が最も集まるターミナルでもある東京駅で展開しました。あとは『進撃の巨人』(同)の最終巻プロモーションとして実施した「感激の巨人」(01)も色んな方に見ていただけたと思っています。

新聞広告やWeb施策も実施しつつ、OOHとしては21年5月にできたJR新宿駅の45.6メートルのデジタルサイネージ「新宿ウォール456」を使いました。「進撃」と「感激」をかけて、歴代の巨人たちが涙を流しながら約12年の連載を支えてくれた読者に御礼を伝えるものです。

中里:ファンの方が端から端まで動画を撮影していたりして、かなりバズっていましたよね。とにかくメディアの大きさが特徴なので、「巨人」というものとうまくマッチしているなと思っていました。音声をうまく活用されているのも新しいなと。

宇佐美:不穏な感じの環境音とアニメでもお馴染みの声優さんによるナレーションを流していました。あとは壁が壊れたり、巨人の涙がサイネージにたまっていったりする描写に合わせた音も。本当は巨人たちがむせび泣く音も付けたかったんですが、公共の場なので怖がられてしまうとよくないなとお蔵入りになりました(笑)。

中里:なるほど(笑)。私は主にストラテジックプランナーとして活動する傍らで移動する生活者を研究しているので、少し異なるアプローチになるのですが、18年と20年の年末にバスクリンさんの入浴剤「きき湯」の3種類の中づりポスター(03)の制作に携わりました。最近は車内で皆スマホを見ているので、いかにアテンションをとるかを意識した施策で。18年の方は大きい字から小さい字へとジャンプ率を大きくして、見た方が自然に読み進めたくなるようなデザインに。20年の方では、縦読みで「コロナに負けるな」というメッセージを入れています。見つけてくれた方を通じてSNSで拡散されました。

あとは21年に野村総合研究所と行った研究では、CM・ネット広告・OOHなどを並べて好き嫌いを生活者に聞いてみたら、OOHが一番嫌われていないメディアだとわかりました。OOHは消費者の行動を遮ることなく見ていただけるので、広告が避けられがちな今だからこそポテンシャルがあるのではと感じています。

加我:僕は21年、渋谷駅前を中心にメッセージを打ち出す仕掛けが多かったのですが、そのやり口も少しずつ変えていった印象です。まずは2月に明治「R-1」で受験生応援広告として「渋谷憲章シート広告」に「墾田永年私財法」(04)を展開しました。これは“受験生あるある”をテーマにした企画だったのですが、コロナ禍で外出自粛のタイミングだったので、外で偶然見かけた人だけでなく、テレビの映り込みで「わ、何あれ!」と話題化できないかなと思って。

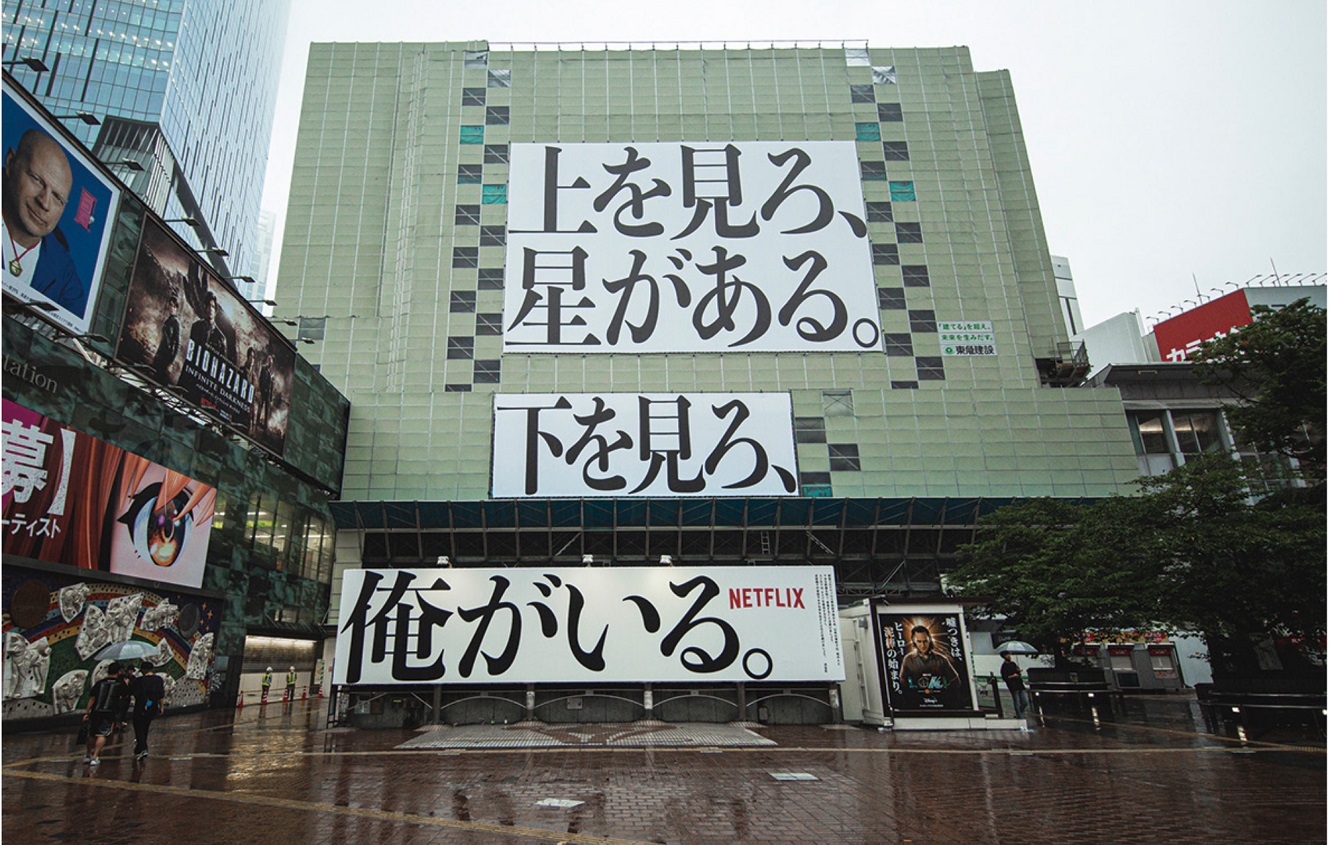

そのあと7月にNetflixシリーズ『全裸監督』シーズン2(05)では、自己模倣を超えられないかと考えていた時に、ちょうど憲章シート広告上の看板などをセットにした媒体セールスが始まっていたので、「ハチ公ビッグシートファイナル」なども活用した仕掛けに発展させました。そしてこの頃になると、同じようなアプローチも増えてきたので、なんとなく自主規制するようになりまして。それ以降は、本田技研工業のF1最終レースに合わせた広告「ありがとうF1」(06)など、新聞を活用してしっかりメッセージを届ける仕掛けが多くなっていった気がします。

それと年末はちょうどコロナが一時落ち着きかけていたので、Netflix映画『浅草キッド』のプロモーションとして、映画の舞台となった「浅草フランス座」を「ZeroBase渋谷」に書き割りで再現(07)。大入記念と銘打った福引イベントを実施しました。

大谷:『浅草キッド』だと、僕は浅草でのプロモーション(08)を担当しました。アドバルーンや大量ののぼりを配置して、浅草六区ブロードウェイや新仲見世商店街を昭和の雰囲気に。「芸人」もテーマだったので、芸人と人力車を組み合わせて「芸人力車」を走らせたりしました。あと「BEAMS」とコラボして『浅草キッド』のオリジナル半纏をつくりました。

加我:そうだったんですね。大谷さんとは今日が初対面なんですが、色々な案件で近しいところにいらっしゃるなと前々から思っていて。僕は『ONE PIECE』(集英社)の100巻記念の新聞広告をお手伝いさせていただいたのですが、大谷さんたちはコンテナの施策を担当されてましたよね。現地に見に行って素敵だなと思っていました。

大谷:ありがとうございます。OOHの中でもプリントとかフィルムとかDOOHなどのメディア枠があると思うのですが、当社はざくっと“それ以外”を「アンビエント広告」として手がけています。尾田栄一郎さんが描き下ろした『ONE PIECE』の「大海賊百景」という絵をコンテナ6台分に「超巨“大海賊百景”」(09)として掲出したのもそのひとつ。「海賊」だから船着き場を舞台に、コンテナをメディアにしました。テクニックの話でいうと、コンテナだと工作物申請がしやすいというのもあります。普通は4メートル以上のものってつくりにくいんですけど。

それに立体にしている分、反対側の凹凸を利用して漫画の背表紙を並べてみるなど、アイデアが浮かびやすい。あとは静止画にしているのもポイントかなと。最近のOOHはSNSで拡散されるということを前提に考えた時、動画だと見るのにちょっと心理的なハードルが上がるじゃないですか。スチールだとカジュアルに見てもらえるしアーカイブもしやすいですよね。ファンがいるコンテンツは特にそのあたりを意識しています。

01 『進撃の巨人』(講談社)の最終巻プロモーションとして実施した「感激の巨人」。JR新宿駅の「新宿ウォール456」を使用。

02 『東京卍リベンジャーズ』(講談社)のプロモーション「日本リベンジャーズ」。都道府県ごと47種のポスターを東京駅で展開した。

03 バスクリンの入浴剤「きき湯」の中づりポスター(上:2020年、下:2018年)。車内でのアテンションの取り方を意識したデザイン。

04 2021年2月、「明治プロビオヨーグルトR-1」が掲出した受験生応援広告。

05 複数の媒体の合わせ技で展開したNetflixシリーズ『全裸監督』シーズン2の広告展開。

06 本田技研工業のF1最終レースの際に出稿した新聞広告「ありがとうF1」に合わせて同社の青山本社で掲出したポスター。

07 Netflix映画『浅草キッド』のプロモーションとして映画の舞台となった「浅草フランス座」を「ZeroBase渋谷」に書き割りで再現した。

08 『浅草キッド』は浅草でもプロモーションを実施。アンビエント広告を展開し、昭和の雰囲気をつくり上げた。

09 『ONE PIECE』の「大海賊百景」という絵をコンテナ6台分に「超巨“大海賊百景”」として展開。

©尾田栄一郎/集英社

©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

OOHとSNSの関係性

加我:たしかにSNSでの拡散という点ではOOHは強みを持ったメディアですよね。僕はCMをはじめマス広告もつくらせていただいてますが、通常マス広告は、視聴者に対しては結局1対1の関係でアプローチしています。だから本当に面白くないと、そこからスマホを取り出して人に勧めようというアクションまではなかなか至りません。でも公共空間で出会うOOHは1対不特定多数のものなので、ちょっとした違和感さえ生み出すことができれば、その場での情報格差から「あれ何?」と自然と会話が生まれやすいのかなという感覚があります。

中里:最近の調査で、コロナ禍でも多く移動する人と、逆に全く移動しない人の両極がそれぞれ増えていることがわかっています。すると「体験の非対称性」が生まれるんです。旅行に行った人が自分の体験を話したくなるのと同じで、自分が目撃したOOHを周りに「伝えたい欲求」が生まれやすい、という。最近SNSで話題化する事例が多いのは、そういう理由もあるのかなと考えています。

大谷:なるほど。あと僕はSNSでの拡散以外に、最初から「再利用できる」ものを制作するのも意識しています。OOHって掲出期間は1、2週間で、イベントも3日間とか、本当に刹那的なものじゃないですか。でもアンビエント広告として造作すると、再利用することが可能になります。海外の例でいえばニューヨークのウォール街に今でも設置されている「Fearless Girl」も、当初は期間限定でしたが、その後要望が集まり場所を変えて恒久設置されましたよね。

当社でも先述の『ONE PIECE』のコンテナが「ジャンプフェスタ2022」で活用されたり、東京2020大会に合わせてアシックスジャパンの本社前に設置した石川佳純選手の巨大フィギュア「ビッグ佳純」がフジテレビ本社屋へ移設されたりと...