2021年の海外広告関連アワードで選出されたクリエイティブとその潮流とは。自分なりに作品の分析を行っている4人に、キーワードとこれから考えるべきことについて、聞きました。

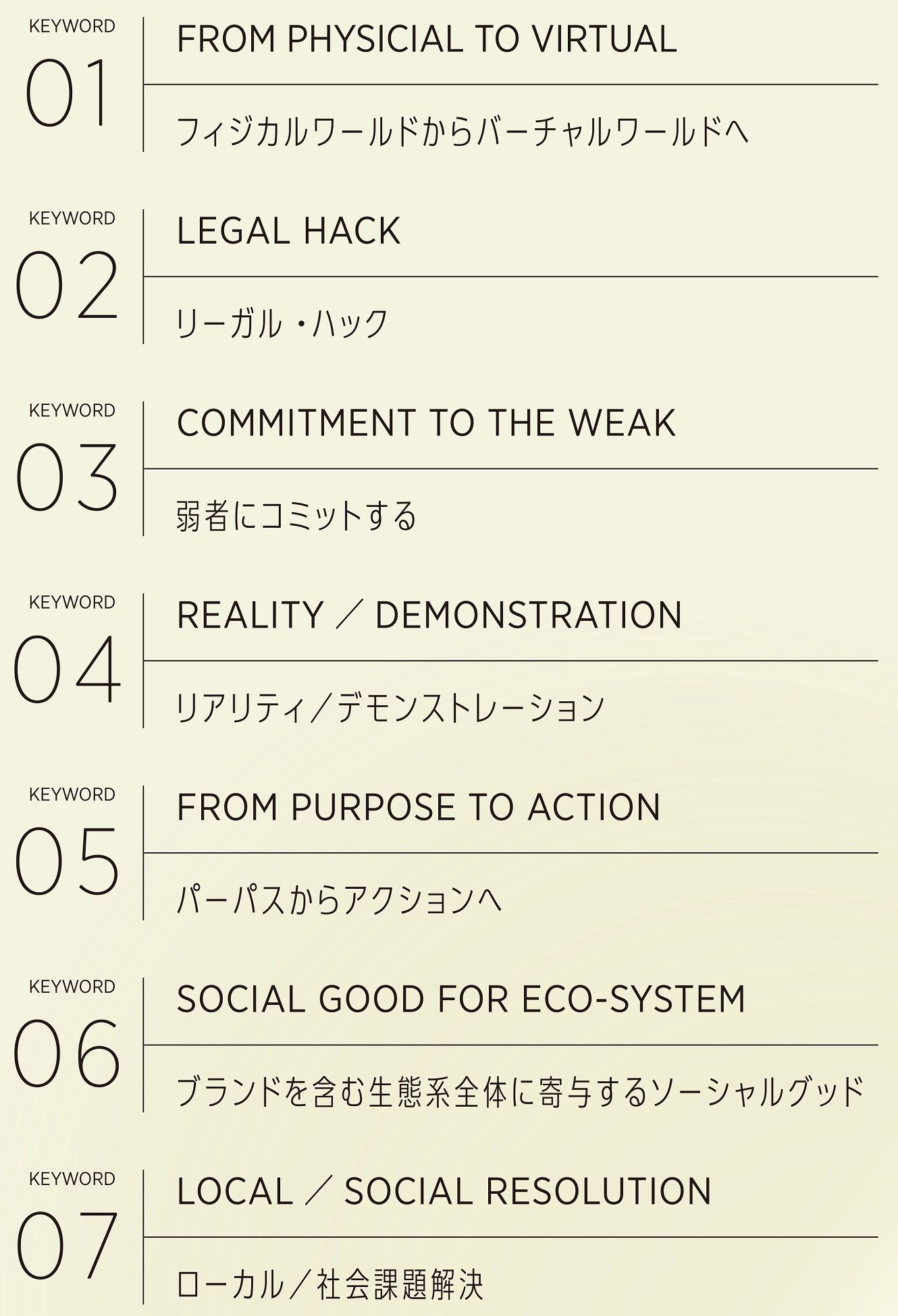

2021年海外広告関連アワードにおける7つのキーワード

バーチャルに置き換えて考えてみる

木下:今回のカンヌは《from Physical to Virtual》、バーチャルを舞台とした施策が多かった印象です。背景にはVRカルチャーの普及と、コロナ禍でバーチャルな世界への依存度が上がったことがあると思います。

築地:その中でも、Reporters Without Borders(国境なき記者団)の「The Uncensored Library」(01)は、ゲーム「マインクラフト」のプラットフォームの中に各国で起きている人権問題に関する無検閲の情報をみんなが見れる図書館をつくって収めてしまうという発想自体が凄かった。そして、そのクリエイティブの質も高いなと思いました。

木下:世界には言論統制が厳しい国もある中で、マインクラフト上だと逃れられます。バーチャルワールドでは国境がないので、そこをうまくハックしましたね。《Legal Hack》もテーマだったように思います。

間部:フォートナイト「Travis Scott and Fortnite Present:Astronomical」のようにバーチャル空間で企業がコミュニケーション活動をする事例はありました。でもこれは、一企業の活動にとどまらず、人権問題について考える機会をつくるところにまでスケールし、着地させているところが凄いですよね。

檀上:D&ADのインテグレーテッドとエンターテインメント部門でYellowを受賞したXboxの「The Birth of Gaming Tourism」は、実在する旅行ガイドブランドと組んでゲームの世界の観光本をつくるという企画でした。現実世界では実現できないことでも、バーチャルだったらどうだろうと、空間を置き換えて考えるなど、ゲームの世界と現実の世界の両方を使って企画するヒントになる事例でした。

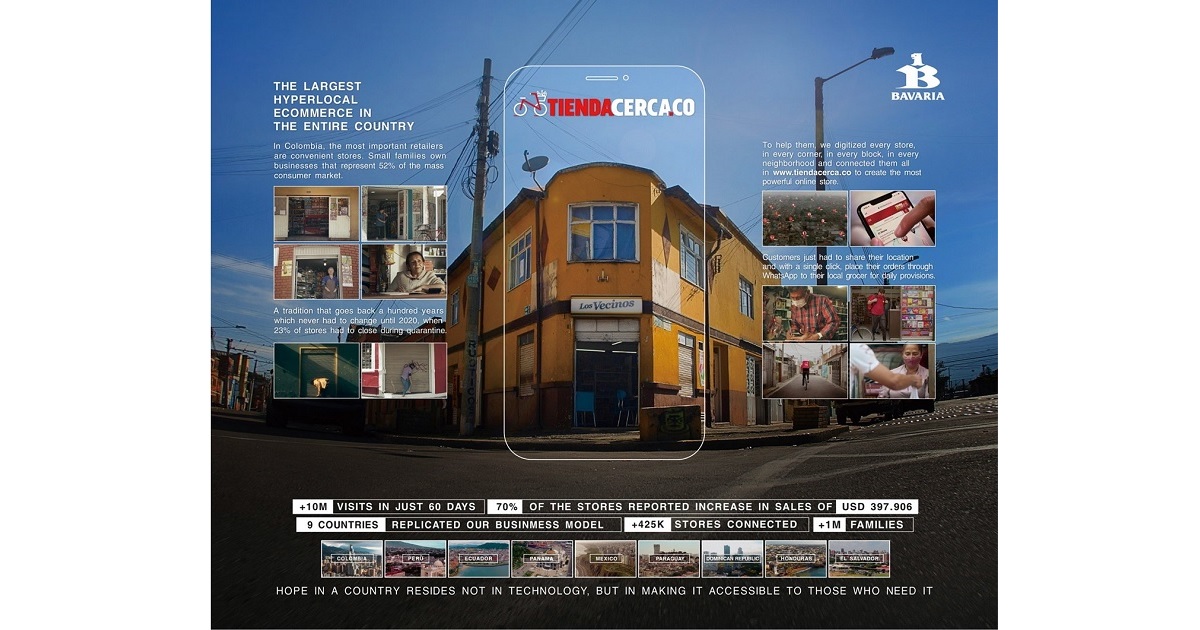

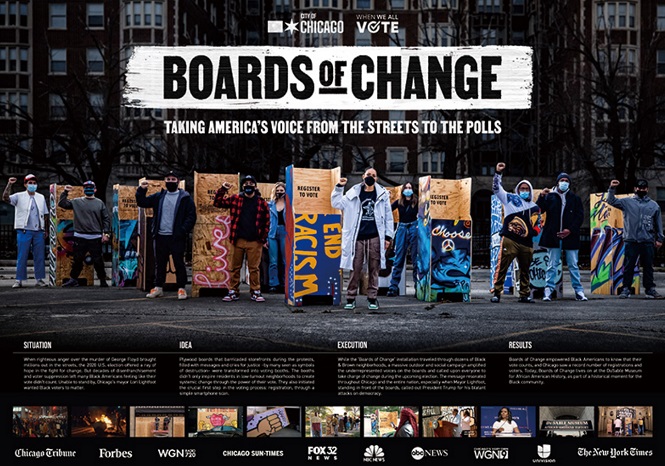

間部:私は今回のカンヌで、アウトドア部門の審査をさせていただきましたが、「Boards of Change」(02)が印象的でした。アメリカ大統領選挙にまつわる施策は複数エントリーされていて、大規模なものも多く、いくつか受賞もありました。中でもこの施策は、シカゴ市自体が大統領選挙に対してこれだけの熱量と規模でコミットしていて、アメリカらしかった。この熱量が日本にも来たらいいなと。クリエイティビティの力で何かを変えていくときには、広い意味での弱者、マイノリティにコミットする《Commitment to the weak》ことで、現状を突破できるケースもあるのだと思いました。

築地:これって、Black Lives Matterの抗議活動中に店舗をバリケードするために使用された合板で、オンライン投票の事前登録ブースをつくった企画ですよね。いざ日本でやろうとすると、そもそもの登録手続きが煩雑になり、なかなか浸透しないだろうなと思います。スマホで誰もが簡単に登録できる仕組みがあったからこそ成果があったんだろうなと。

木下:過去にもアメリカでは、格安SIMの会社のブースト・モバイルが店舗を投票所にしたこともありました。日本だとなかなかフレキシブルに進まないですよね。

01 Reporters Without Borders(国境なき記者団)「The Uncensored Library」(DDB Group Germany+Media Monks+BlockWorks)

世界中で起きている戦争・紛争・人権侵害・弾圧などについて真実を発信するために、奮闘する国境なき記者団。しかし、政府当局による検閲によって、情報内容が都合の良いように改ざんされてしまうことがある。そこで、無検閲の情報を収めた「マインクラフト」のワールドを公開した。

https://www.uncensoredlibrary.com/en

02 City of Chicago(シカゴ市)「Boards of Change」(FCB Chicago+Lord&Thomas)

Black Lives Matterの抗議活動中に店舗をバリケードするために使用されたアーティストたちが描いた合板。それを団結と正義のメッセージがあふれる大統領選挙のオンライン投票の事前登録ブースにつくり直し、アメリカの黒人の登録を促進した。

https://www.youtube.com/watch?v=pQSpvqdcLr8

最後は、心に響くかどうか

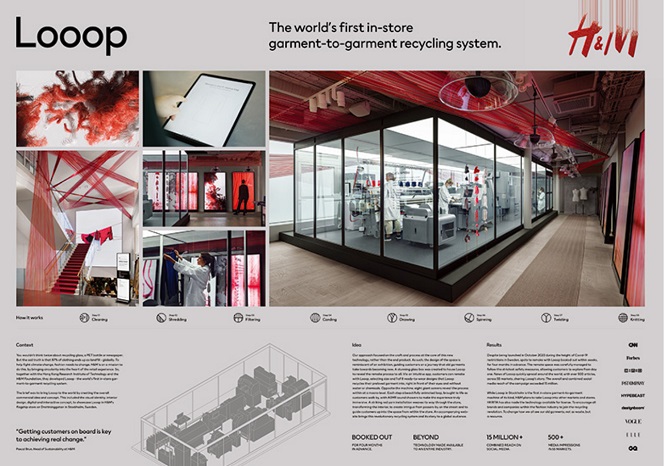

檀上:私はカンヌでデザイン部門の審査員を務めましたが、グランプリを受賞したH&Mの店内型リサイクルシステム「Looop」(03)も印象に残りました。今年のデザイン部門では、「ブランドや商品がいかに前進したか」「社会課題を解決に向けて具体的に一歩前に進められたか」という話をよくしていて、そういう視点で見たときに「Looop」は強かったですね。

古着が新しい服に生まれ変わる様子をお客さんの目の前で見せるアイデアはインパクトがあってファストファッションの使い捨てのイメージを払拭してくれるし、オンラインで商品が買われることが多い時代に実店舗をこうやって使う方法もあるよ、というお手本にもなる。機械を置くだけじゃなくて、店内全てを使ったインスタレーション、映像、プロジェクトロゴ、どこを切り取っても美しくつくられているところも素晴らしかったです。

間部:Looopはアウトドア部門にも出品されていて、かなり議論されました。ファストファッションがいかに製造時の水使用を抑えるのか、どういうものをつくり続けるかを伝えるインスタレーションでもありました。リアルの場で実際にデモンストレーションしたこと《Reality/Demonstration》が良かったですよね。多くの企業がサステナビリティを重視する中で、“実行力”と“実装力”が部門を超えた、キーワードになっていると思いました。

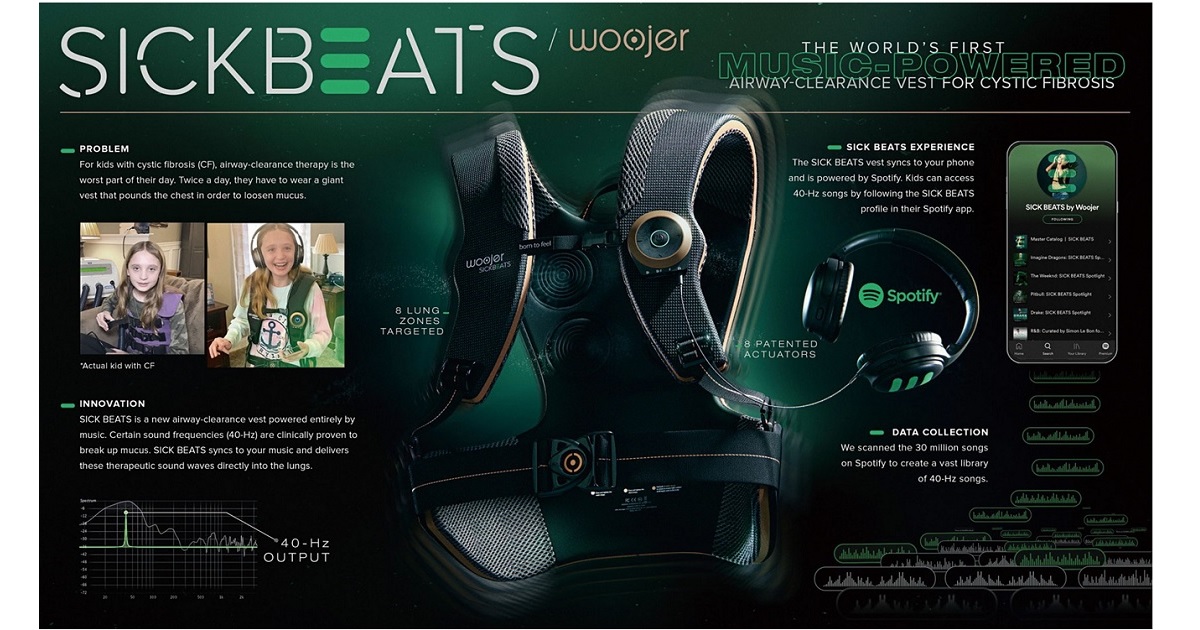

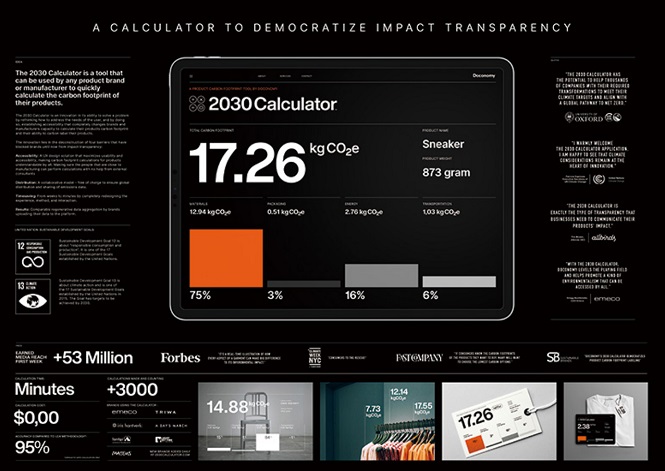

木下:パーパスを掲げるだけでなく、実際にアクションする《from Purpose to Action》なブランドアクティビズムが求められていますよね。それはブランドが、そのブランドの事業に関連する社会の変革や維持のために何らかの行動をとるというものですが、事業がアクティビズムそのものであるDoconomy(04)やDot(05)、Notpla(06)の取り組みは究極のかたちだと思います。

檀上:海藻と植物抽出物でできた食べられる容器を展開する「Notpla」は、プラスチック問題を具体的に解決するパワーをもっていて、インパクトが強く、デザイン部門でもグランプリとなりました。ネーミング、ロゴのつくり方、Webサイトのムービングイメージなど、端から端まできちんとつくり込んでいることも点数が上がったポイントだったかなと思っていて。

社会課題を解決していたとしても、プロダクトデザインとして、ずっと家に置いておきたいかな、人に見せたくなるかなという視点で見たときに、やっぱり格好よくない、ロゴが古くさいとか、見た目が美しくないものは上にはあげられないよね、という議論がありました。

木下:クラフト力とかデザイン性っていうのはやっぱり外せないポイントですね。

檀上:そうですね。他にもデザイン部門でゴールドをとったハインツの「Pour Perfectly」(07)はケチャップを瓶から出しやすくなる角度、31度に合わせてパッケージのラベルを傾けるというアイデアです。世界の課題を解決するわけではないけれど、ちょっとチャーミングで、見ている側が思わずにっこりしちゃうところが素晴らしいなと思いました。そういうデザインも変わらずに求められていくと思います。

間部:同感です。審査の場で何百という作品を見ていると、ロジックがどれだけできていても、最後はクラフトの完成度が高いか、心に響くかどうかが階段を上がってくときの分かれ道になるんだなと、私も今回審査をする中で実感しました。

03 H&M「H&M Looop」(AKQA Stockholm+H&M Stockholm+KüHL&HAN+Universal Design Studio)

古い服を新しい服に変える、世界初の店内型リサイクルシステム。水、染料は使わず、糸を強化するためにサステナブルに調達された原料のみを足し、古い衣類を細断しその古い繊維から新しい服を編み上げる。スウェーデン ストックホルムのドロットニンガータン店に導入済だ。

https://www.youtube.com/watch?v=uZHyn6sLF24

04 Doconomy「The 2030 calculator」(Doconomy+FARM+2050+Jungle Design+Vacuumlabs)

Doconomyは、気候変動への取り組みを支援するために、スウェーデンで2018年に立ち上げられたフィンテック企業。2020年には、商品のカーボンフットプリント(二酸化炭素排出量)を迅速かつ正確に計算できるツール「The 2030 Calculator」の無料提供を開始した。手間とコストのかかっていたカーボンフットプリント計算を効率化し、企業が認知度と透明性を高めることに貢献した。

https://www.2030calculator.com/