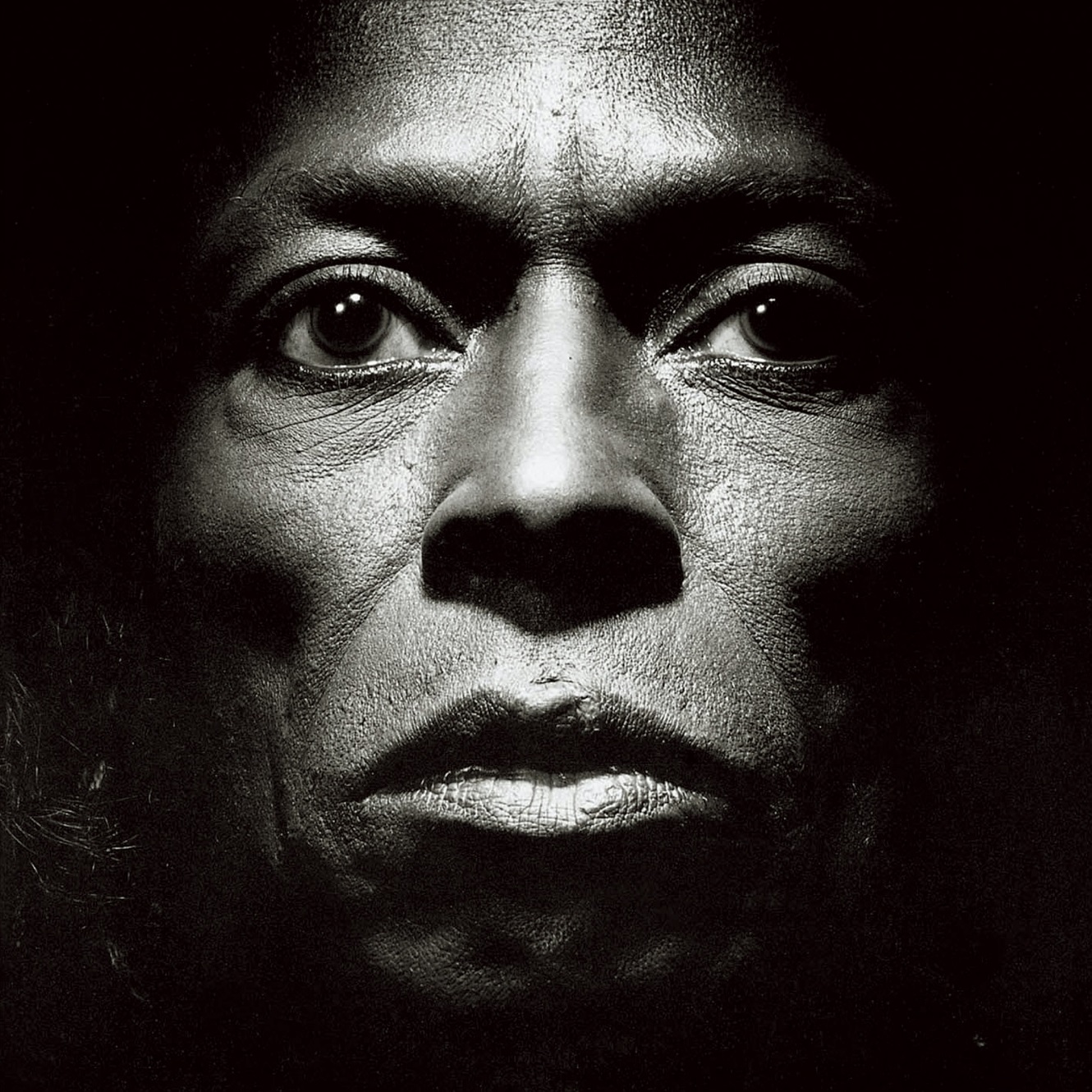

Miles Davis「TUTU」(提供:ワーナーミュージック・ジャパン)

「石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか」展示風景、東京都現代美術館、2020年

Photo:Kenji Morita

石岡瑛子さんが手がけたパルコの広告を初めて見たのは、高校生か美大生の頃だったと思います。リアルタイムではなく、作品集や雑誌などで見たのが最初です。マイルス・デイヴィスのアルバムのデザインをはじめ、石岡さんは伝説的な作品を数多く手がけています。世界的に有名な作品を次々と生み出していた石岡さんは、特別な人で、いい意味で我が強いディレクターなんだろうとイメージしていました。そんなフィルターを通してどの作品も見ていたので、自分とは関係ない遠い存在で「石岡瑛子だからできること」だと思っていました。

でも、それは思い込みだったと気付きました。2020年にギンザ・グラフィック・ギャラリーと東京都現代美術館で開催された展示を見たり、河尻亨一さんが書かれた石岡さんの評伝『TIMELESS 石岡瑛子とその時代』(朝日新聞出版)を読んだりして、多面的に石岡さんの仕事を体感したことがきっかけです。

既成概念にとらわれず、インパクトの強い独自の表現を生み出すための苦悩や、現場での緊張感など、制作のプロセスを知り、初めて同業者として意識しました。これまでの思い込みをなくし、新しいフィルターを通して石岡さんの作品を見ると、ビジュアルの細部から表現したかった意思のようなものが伝わってきた。きっと何百分の1くらいしか想像できていないと思いますが、ようやく手触り感を...