日本の撚糸技術を発信するサロン型ラボストア

KAJIHARA DESIGN STUDIO を率いるテキスタイルデザイナーの梶原加奈子さんから、東京・青山に「SUPER ZERO Lab」という場をつくり、クリエイティブディレクションを担ったと知らせが届いた。オープニングにうかがい、何を目指したどのような場なのか、話を聞いた。

デザインプロジェクトの現在

東京都現代美術館で2020年11月から2021年2月にかけて、「石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか」が開催された。世界を股にかけて活躍した石岡瑛子の大規模な回顧展ということで、行列ができる人気ぶり。人を惹きつけた魅力はどこにあったのかを探った。

第1章「Timeless:時代をデザインする」展示風景 撮影:森田兼次

「ジャンルを横断した表現活動は歴史に残りにくい。そこを伝えようと企画しました」と、東京都現代美術館 担当学芸員の藪前知子さん。広告キャンペーンをはじめ、映画、オペラ、演劇、音楽、イベントなど、石岡瑛子が手がけた仕事の広さには、他の追随を許さないものがある。領域を超え、卓越した表現を繰り広げた稀代のクリエイターと言えるのだ。

展覧会は大きく3つのパーツで構成された。「アートディレクターとして取りまとめる仕事から、他者とのコラボレーションへ、そして自分自身の表現の核は何かと突き詰めていく。時の連なりと表現活動が進化していくさまを切り取りました」(藪前さん)。

最初は「Timeless:時代をデザインする」で、先見性を持って時代の先端を切り拓いてきた数々の作品が並んでいる。

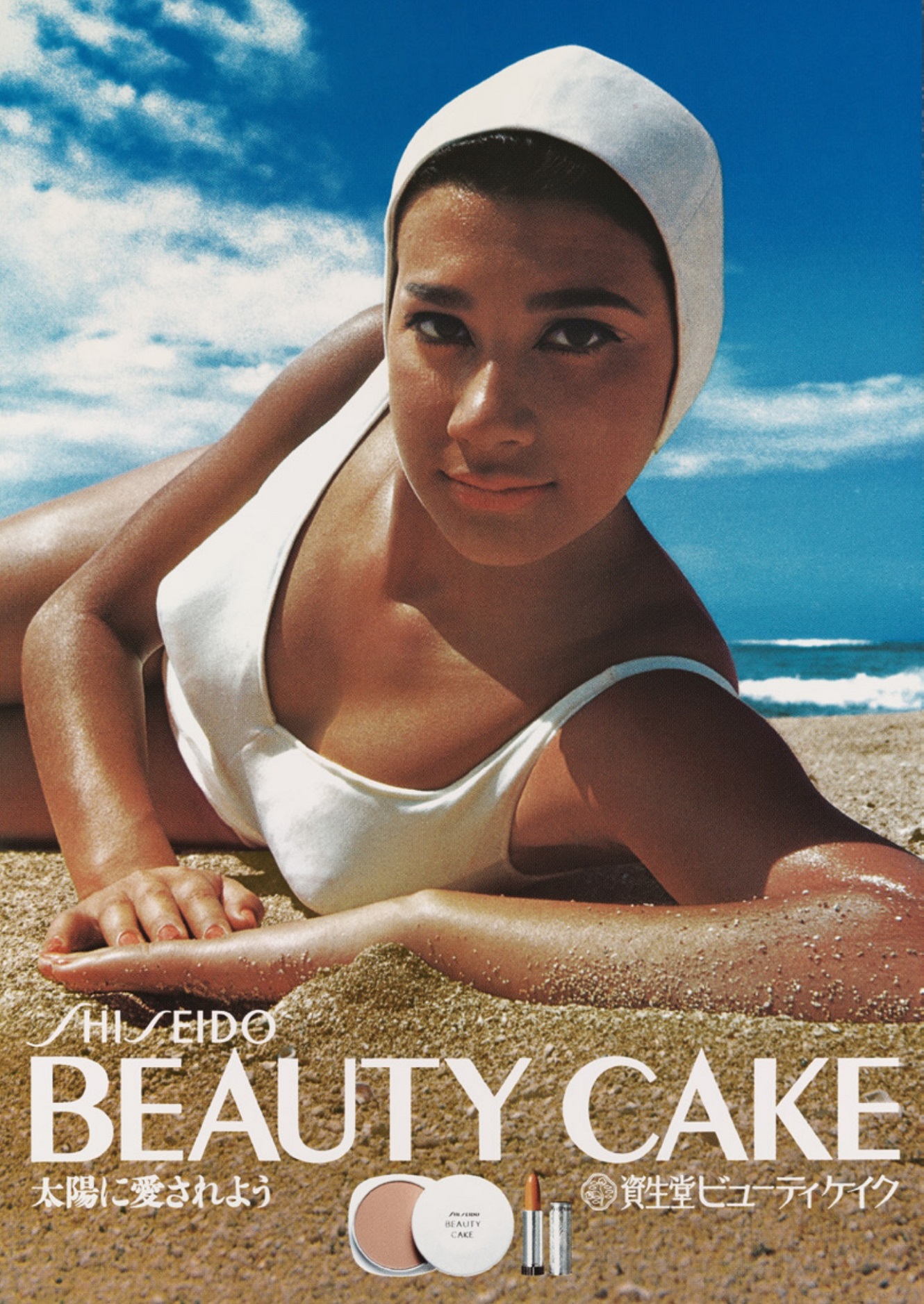

幼い頃の鮮烈な印象として残っているのは、「資生堂ビューティケイク」の広告だ。抜けるような青空を背景に、真っ白な水着姿で射るような眼差しを向ける前田美波里に心をつかまれた。全身から発散される健康的な妖艶さに、小学生ながらドキリとしたのを覚えている。

この広告が登場したのは1966年。日本が高度経済成長を遂げている真っ最中であり、モノによる人並みの豊かさを実現したいという欲望が巷にあふれていた時代。ミニスカートに代表されるように、皆と一緒に流行にのることが優先されてもいた。個性としての自分の主張より、他人と同様であること、男性の眼差しを含めた女性らしさが尊重されていた。そんな中、石岡瑛子の放った表現には、強烈な個としての存在と主張があった。

それは、高度経済成長を達成し、消費の多様化が謳われるようになった70年代、ブランド名や斬新さによる微細な差別化を競った80年代~90年代を経て、ようやく現象化したもの。時代の潮流をいち早くとらえ、鮮烈な表現として映し出した。まさに「時代をデザインする」クリエイターだったのだ。

ポスター「資生堂ビューティケイク:太陽に愛されよう」(1966年)

2つ目のパートは「Fearless:出会いをデザインする」。フランシス・フォード・コッポラ、マイルス・デイヴィス、レニ・リーフェンシュタールといったクリエイターとの共同作業を手がけた石岡瑛子は...