新型コロナウイルスの感染拡大は、日本のみならず、世界中の人々の価値観や生活様式を一変させました。そんな激動の1年を締めくくる青山デザイン会議のテーマは「2021年、“ソーシャルグッド”のその先へ」。

集まってくれたのは、「泡パ(R)」など話題の体験型イベントを多数プロデュースし、コロナ下においても「#楽しいが必要だ」を合言葉に、新たなエンターテインメントを模索し続けるアフロマンスさん。2019年に、先払いで食事をごちそうできるサービス「ごちめし」をローンチ、コロナに苦しむ飲食店を支援する「さきめし」で、2020年度グッドデザイングッドフォーカス賞を受賞した、音楽家の今井了介さん。国内のクラウドファンディング史上最高額となる8.7億円を集めている「コロナ基金」をはじめ、社会課題を解決する数々のプロジェクトに関わるREADYFORのキュレーター 小谷なみさん。

さまざまな立場でコロナと向き合ってきた3名に、2021年に向けて、新しい社会や価値観をつくるヒントをうかがいました。

Text:rewrite_W Photo:amana photography Hiyori Ikai

誰もが「本当に大事なもの」を考えた1年

今井:20年ほど、音楽家として作詞や作曲、プロデュースの仕事をしてきました。その活動とは別に、2019年の10月に、感謝や応援の気持ちを先払いで届ける「ごちめし」というアプリサービスを始めて。

小谷:私は、クラウドファンディングサービス「READYFOR」で、プロジェクトの企画や資金調達のサポートをする「キュレーター部門」のマネージャーを務めています。これまで8.7億円を集めている「新型コロナウイルス感染症:拡大防止活動基金(コロナ基金)」をはじめ、社会課題を解決するプロジェクトを多く担当してきました。

アフロ:前職は広告会社にいたのですが、趣味で始めた「泡パ」が話題になって。これまで「Slide the City」や「SAKURA CHILL BAR by 佐賀」(P067参照)といった体験型イベントを主催してきましたが、コロナで全て飛んでしまって……。

今井:音楽業界もさんざんでした。

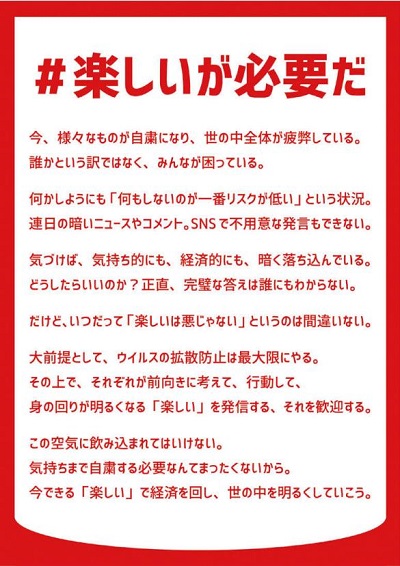

アフロ:泡パなんて、ザ三密だし、不要不急の極み。連日イベントが中止になって、世の中やSNSのタイムラインがどんどん暗くなっていくのがつらくて、3月に「#楽しいが必要だ」というメッセージを投稿したところ、英語や中国語、スペイン語に翻訳されて、想像以上にシェアされて。

小谷:すてきですね!

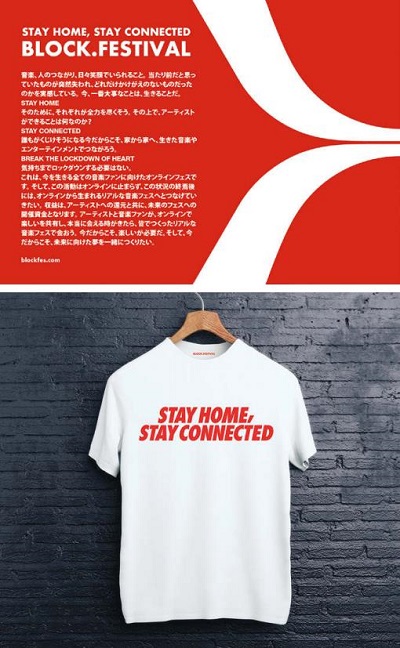

アフロ:これで素地ができたので、m-floの☆Takuさんと一緒にアーティストを支援するオンライン音楽フェス「BLOCK.FESTIVAL」や、車内で楽しむ音楽イベント「ドライブインフェス」を開催しました。

今井:僕たちは、「ごちめし」が飲食店の支援に使えるのではということで、「さきめし」というサービスをスタートしました。

小谷:そもそも、なぜ「ごちめし」を?

今井:きっかけは2011年の東日本大震災で、音楽の力だけでは救えないものがあると感じたこと。フードテック系のサービスって、ほとんどの場合、飲食店から手数料を取りますが、「ごちめし」は贈る側が支払います。もらった人もうれしいし、お店もうれしい、贈った側も感謝を伝えられてうれしい、三方よしの仕組みで。

アフロ:今井さんもそうだと思いますが、コロナ下では、皆が自分にとって本当に大事なことって何なのか、考え始めたと思うんです。僕自身、なんとなく請けていた仕事は減らして、“楽しいをつくる”じゃないことはもうやらない、みたいに。

小谷:それは、私もいろんなプロジェクトのサポートをする中で感じていたことです。自分にとって何が一番大事か、もっと言えば、数ある選択肢の中から何を選び取るかを、全員が考えていたんじゃないかと。

AFROMANCE'S WORKS

ドライブインフェス

アーティストやDJによる音楽をFM電波で送り、カーステレオで楽しむ、“車の中だから面白い”安全でポジティブな音楽フェス。会場では、照明や特殊効果によりフェスの世界観を演出、LINEを使ったフェス飯のデリバリーも

BLOCK.FESTIVAL

アーティストが自宅からライブを配信。オンラインフェスの先がけとして2020年4月に初開催され、のべ200万人が参加した。

#楽しいが必要だ

2020年3月、コロナによる自粛ムードが高まる中で発信したメッセージ。英語、中国語、スペイン語にも翻訳され、多くのシェアを集めた。

DRIVE DJ

スマートDJコントローラーを車のオーディオ機器と接続し、ドライブしながらプレイする、ニューノーマルなDJの楽しみ方。

キャラデリバリー

ゴールデンウィークの2日間限定で飲食店とコラボ。さまざまなキャラがおいしいごはんと笑顔を届けるデリバリーサービス。

SAKURA CHILL BAR by 佐賀

120万枚の桜が積もるプールに浸りながら、佐賀の日本酒や名産おつまみを味わう。桜を五感で楽しむ新しいチルアウト体験。

Slide the City

数百メートルの超巨大ウォータースライダーで街中を滑る、アメリカ発の体験型イベント。2015年に日本に初上陸し、累計6万人を動員した。

泡パ

イビサ島の名物でもある、参加者が踊りながら泡まみれになる新感覚パーティー。2012年に初開催し、テレビやSNSで話題に。

素通りする1万人より、熱量の高い100人

小谷:コロナの初期段階は、「これは不要不急なんじゃないか?」というように、世の中にある種の“わからなさ”が渦巻いていました。その中で、自分が大事だ、正解だと思うところに支援する動きが加速して。

今井:「さきめし」を見ていて感じたのは、飲食店ってファンマーティングが大事なんだなということ。家と会社の間にあって、たまたま行っていただけのお店を人は応援しません。これまで勝ちパターンだった、立地のよさみたいなものは、もはや通用しなくなっているんですよね。

アフロ:イベントもまさにそう。オンラインということは、家の近所でやっているイベントとニューヨークでやっているイベントの参加のハードルが一緒ですから。

今井:今まで行けなかったファンが観られる手段を強制的に得たというのは、アフターコロナの武器になる気がしますね。

アフロ:オンラインイベントをやっていると、小さい子どもがいる主婦の方とか、車椅子の方から「実現してくれてありがとう」という声がたくさん届くんです。コロナに対応するってことは、実はバリアフリーなんだと気づきました。

小谷:READYFORをはじめクラウドファンディングについていえば、ネットやSNSとの親和性もあって、より若い人がアクションを起こす傾向が見られました。コロナ基金もそうですし、家を失ってしまう方々への支援にも1万人以上が参加してくれたのは、大きな変化だったのかなと。

今井:日本って寄付の文化がないといわれますが、3.11以降、着々と根付いていますよね。今の若い人たちって、意外と即物的じゃないですし。

小谷:チケット代にプラスして払ったぶんが医療従事者に届く「上乗せ支援」のように、自分だけが楽しむ後ろめたさを、ちょっとだけ解消してくれるというのもよかったのかな、と思います。

アフロ:僕も何枚Tシャツを買ったか(笑)。ただコロナって、災害と違って全員が当事者じゃないですか。最初は、「自分も被害を受けているのに他人を支援するなんて成り立つんだろうか」と思っていたのですが。

小谷:確かに、これまでの災害支援のプロジェクトは、支援する側、される側に、ある種の壁がありました。それが、このコロナ下においては、「自分も大変だけど支援します」という方がかなりいらっしゃって。実際、それが救いになったり、社会に参加しているという意識につながったり。私は、「分断なき支援」が定着したのが2020年なのかな、と感じています。

アフロ:一方で、イベントにしてもクラウドファンディングにしても、めちゃくちゃ支援が集まるところもあれば、そうじゃないところもありましたよね。

小谷:自分たちも当事者である状況では、本当に必要だと思うものに支援が集まりやすい。そういう意味では...