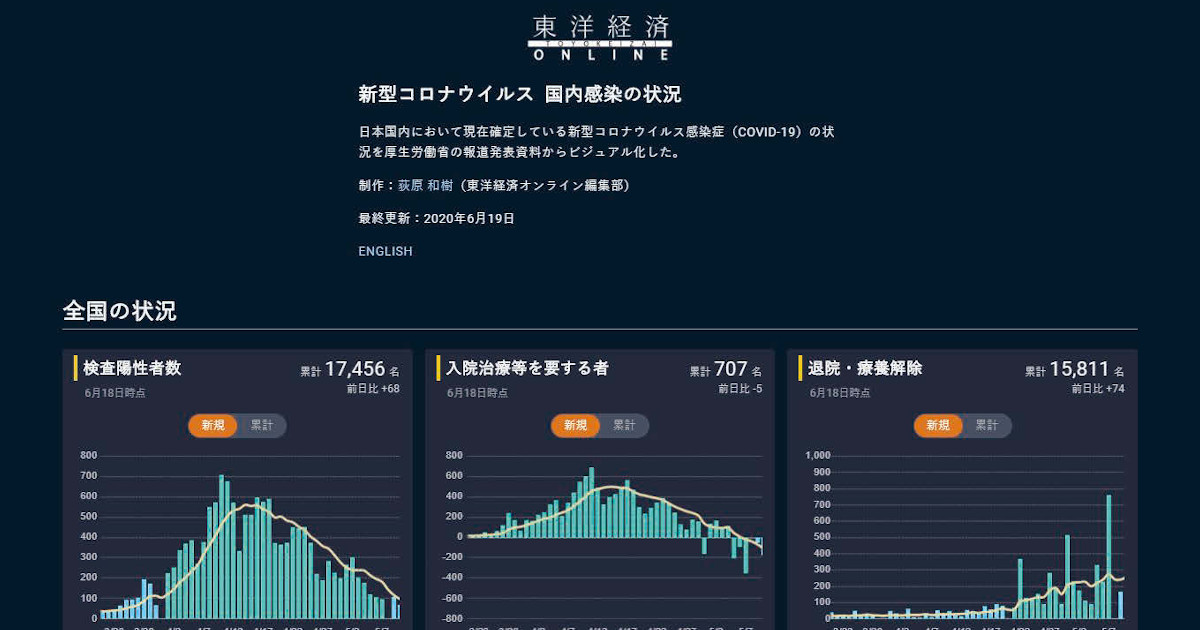

情報が急激に拡散される「インフォデミック」とも言われた新型コロナウイルス禍。真偽が不たしかな情報が錯そうする時代に、たしかな情報をどう見せ、どう届けうるか。「報道デザイン」の視点から探る。

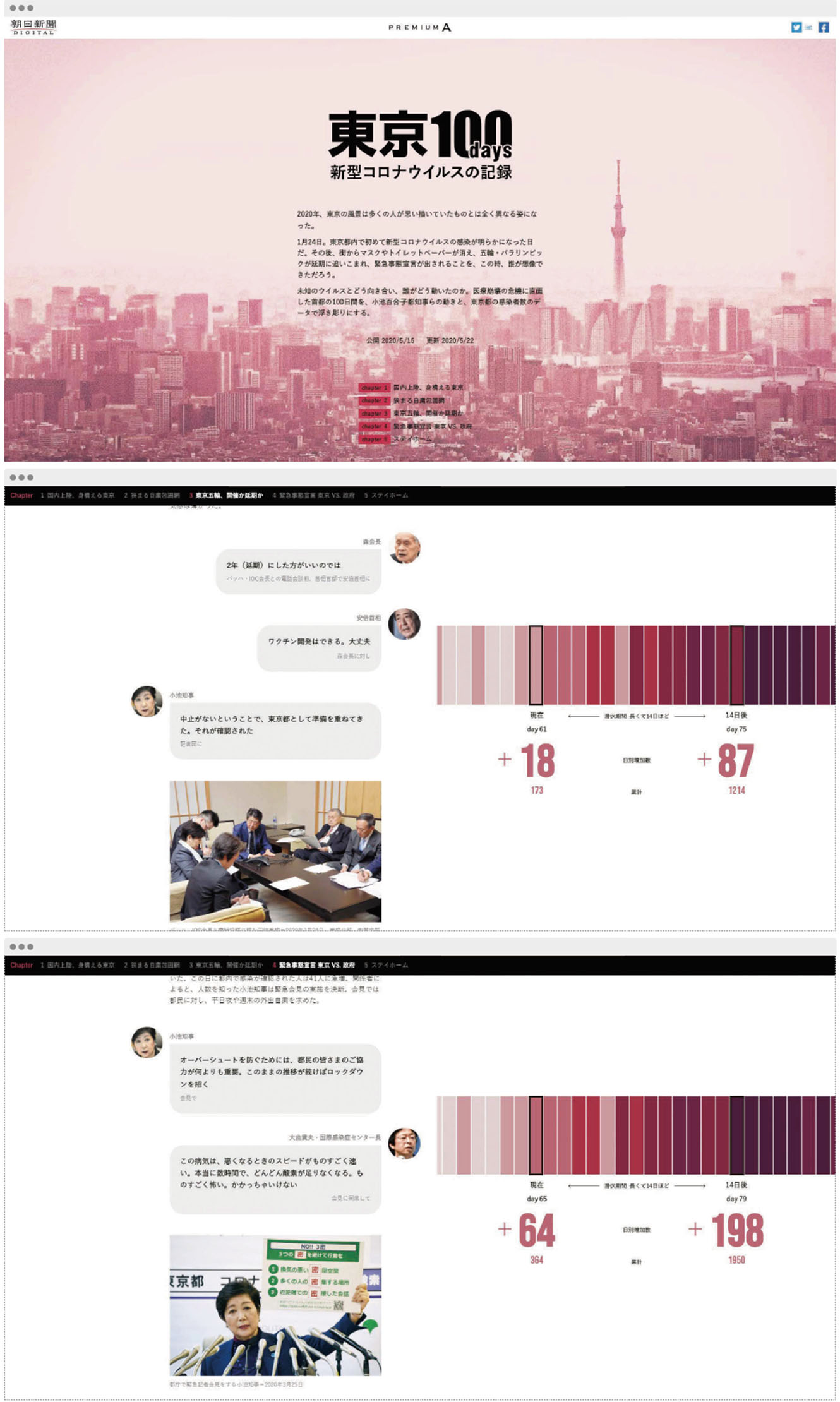

「プレミアムA」の特集「東京100days 新型コロナウイルスの記録」(5月15日公開)。

デジタルファーストに舵を切った

今年3月1日。朝日新聞社編集局デザイン部は、報道機関で初めて、佐藤敬之輔賞を受賞した。同賞は、「文字に関わるエモーショナルな行為」に贈られるものだ。「タイポグラフィやインフォグラフィックスを駆使して、情報を分かりやすくかつ魅力的に展開してきた姿勢」が「新聞記者が文字で記事を書くことをデザインで行っていることと同義であり、まさに報道デザイン・デザインジャーナリズム」と称された。

朝日新聞社は2016年から、紙面とデジタルを両立する体制の強化のため、「統合編集局」の編成に取り組んできた。しかしデジタルでのリッチページは紙面記事をビジュアルに再編成する形が中心で、アーカイブ的なページづくりが多かったという。そこから、「デジタルファースト」のリッチページづくりもするようになってきたのが、約1年前のこと。

「昨年の5月頃だったと思います。紙面とデジタル両者の表現の強みを生かした、同一テーマの記事を同じタイミングで出すことになりました。ところが、紙と比較してデジタルの方がはるかに開発時間がかかる。そこで、先にデジタルの記事をつくり始め、それをあとから再編集し紙に落とし込む、という逆パターンが生まれました」と話すのは、朝日新聞メディアプロダクション クリエイティブチーム 統括デスク 寺島隆介さんだ。

朝日新聞社 編集局デザイン部 次長 末房赤彦さんは「メディアが違えば、できる表現ももちろん異なります。新聞は面積が広く、さまざまな情報を一度に載せられますが、動きをつけたり、細かいデータを見せることはできない。一方デジタルでは、膨大なビッグデータをそのまま見せることもできます。『それぞれの差を活かしながら、メディアをつなぎ、適切な見せ方をする』という体制に舵を切ってきて、今はまさにその曲がり角、といったところでしょうか」と話す。

1に「一目瞭然」、2に「世界観」

そんな再編された体制でつくられた「デジタルファースト」の記事の中でも...