静岡県で、野菜の新たな流通の仕組みを立ち上げた新規事業が生まれている。生産者と購入者を直接つなげ、関係者全員に価値を提供。どのようなサービスのデザインがなされたのか。

野菜が運ばれる様子。

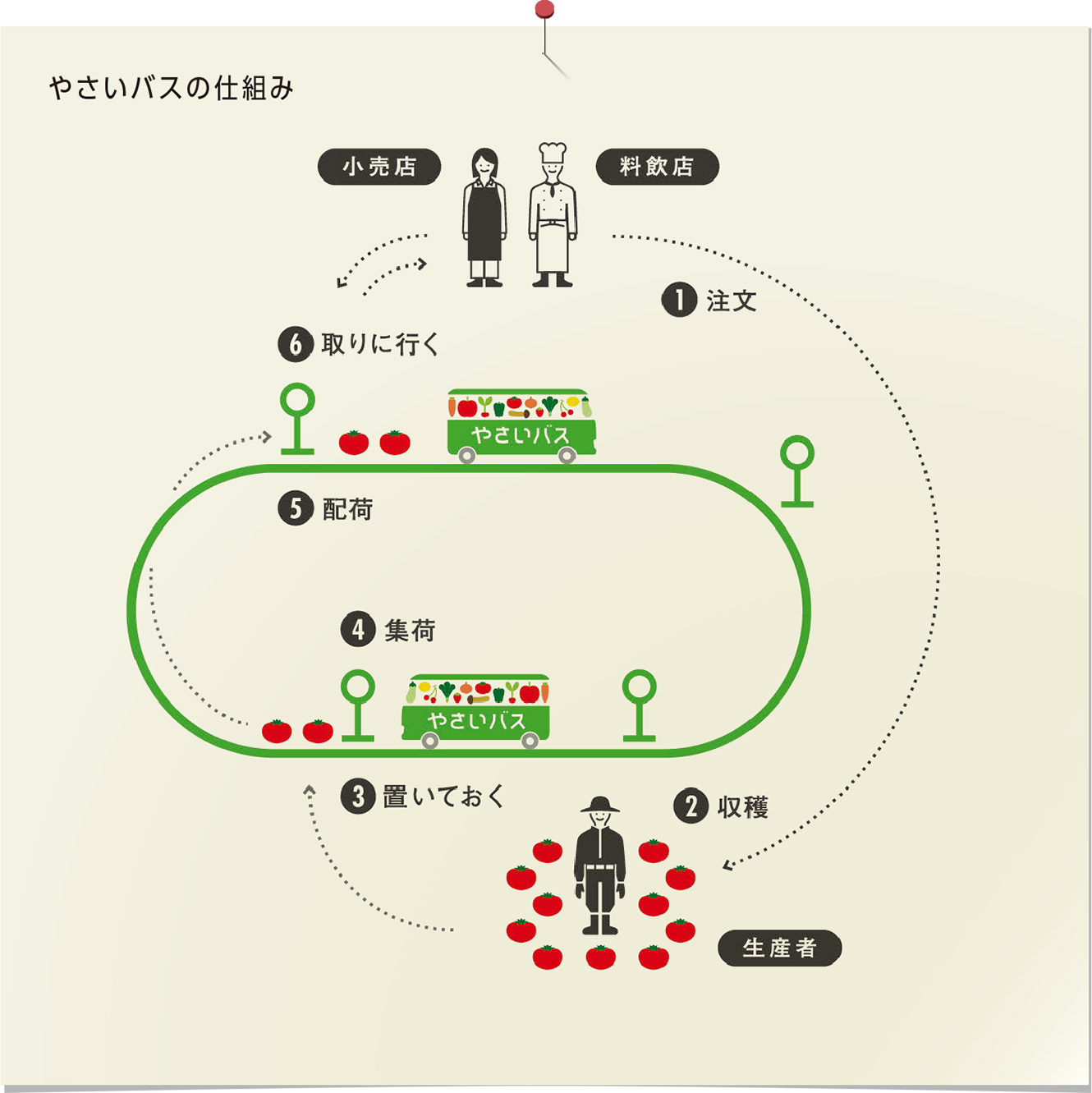

ITの力で地産地消を促進したい

2017年、静岡県でユニークなサービスが始まった。その名も「やさいバス」。地元の飲食店や小売店などの購入者がEC上で注文した野菜を地元の生産者がバス停に見立てた近所の専用スポットに置くと、巡回するやさいバスが集荷して購入者の近所にある「バス停」まで運び、購入者が取りに行く──そんな"新しい野菜流通の仕組み"だ。さらに、購入者が生産者に直接、欲しい野菜の相談や顧客の反応を伝えることができるSNSの機能も持たせている。

やさいバスが生まれた背景には、静岡に限らず多くの地域が抱えている課題があった。博報堂 ミライの事業室の岩嵜博論さんは次のように話す。「地元で取れた野菜が東京の市場で扱われ、それを静岡の事業者が買う、という状態が起こっていました。そのため、余計な費用や日数がかかってしまう悪循環に陥っていたのです。それを静岡出身の農業ベンチャー エムスクエア・ラボ 代表 加藤百合子さんが"ITの力で地産地消を促進しよう"と、地元の議員や事業者、JAなどに声を掛け、さまざまなステークホルダーを巻き込みながら取り組みはじめたことがきっかけです」。

その後、エムスクエア・ラボ、静岡の大手物流会社の鈴与のジョイントベンチャーとして、やさいバスは産声をあげた。

博報堂に声がかかったのは、既にプロトタイプとしてバスが巡回するサービスとシステムがつくられた段階で、依頼は「さらにサービスを拡張するためにデザインの力を貸してほしい」という内容だった。岩嵜さんはミライの事業室以前は社内のコンサルティング部門でデザイン思考によるクリエイティビティを使った事業開発やサービスデザインに長く携わってきたため、チームでプロジェクトを担当することになった。

「最初にプロトタイプを見たときは、素晴らしいアイデアだと思ったのですが、UIの使い勝手の悪さ、UXとしてのワクワクさがないという状況でした。それをサービスデザインによりブラッシュアップすることが私たちに与えられた使命でした」。

デザイン思考の3つのフェーズで開発

デザイン思考は3つのフェーズがあると、岩嵜さんは話す。「理解する、情報を統合してコンセプトをつくる、プロトタイプで形にしていく、この3つです。形をつくる前に分析と統合があって、まずは分析して要素を小分けにし、最終的にサービスはひとつに集約、統合していきます。今回のようにさまざまなステークホルダーが関係する場合は、それぞれの立場からの異なる要望があるものです。私たちはそれらをシンセサイズする、つまり統合して具体的な形にしていくことが求められます」。

やさいバスのデザイン開発もこの過程に沿って進められている。ひとつめの「理解」のフェーズでは...